解密袁世凯之死

在互相庆贺的同时,人们也不免产生疑问,是什么原因造成了这个窃国大盗的猝死呢?有人认为他

【菜科解读】

在互相庆贺的同时,人们也不免产生疑问,是什么原因造成了这个窃国大盗的猝死呢?有人认为他是病死的,有人认为他是被人气死的,而在这两种说法中又衍生出多种猜测。

一种说法称袁世凯患尿毒症,摄护腺肿胀,在医疗方案上,袁世凯的两个儿子意见分歧,大儿子袁克定相信西医,主张动手术;二儿子袁克文则竭力反对,相持不下,贻误时机,终致不治。

与此相近之说,则有袁世凯患病后不肯服药而死之说。

当年袁世凯在彰德休养时,有术士给他算命,称“袁不得过58岁”。

袁“问有何禳解否?”曰此事甚难,非得龙袍加身不可,袁世凯听后没说什么,赐酒给术士,术士出门后死了,大家都猜测是袁世凯害死了术士灭口,从此后,袁世凯便有了称帝之心。

1915年称帝后却事事不顺,重判离亲。

于是积忧成疾;昏迷之中,总看见术士来索命。

有人服侍他吃药,他总是不吃,因为药很像当年他给术士喝的毒药,它周围亲近的人都知道原因,但都不敢明说,最后改用针灸治疗,但也没能保住性命。

“气死说”论者则认为袁世凯是因帝制失败,重判亲离气愤而死的。

有人说:“袁世凯以称帝不成,中外环迫,羞愧.愤怒.怨恨.忧虑之心理循声迭起,不能自持。

”“盗国殃民,丧权乱法,在中国为第一元凶,在人类为特别祸首,其致死固宜,益以年老神昏,兵亡将变,体面无存,袁氏心非不石,顾后思前,能不自疚,此即袁氏死之真因也。

”对袁世凯本人来说,始终没有向后人交代他为何人所气而难以治愈。

这个窃国大盗在咽气前,只是有气无力地说:“是他害了我!”但这句话所指的是谁,仍不清楚,其用意和含义更是令人费解,也给后世留下了千古之谜。

假的?火星生命藏身富含铁的岩石中?

火星上真的有生命吗?千百年来,科学家们一直在研究火星上是否拥有生命。

如今太空专家研究指出火星地下存在着巨大的冰冻水,而水是人类赖以生存的源泉。

随着科学的不断发展,火星有可能成为适合人类生存的第二个地球。

据报道,在地球上的很多地方都可以找到化石,这些远古生物的化石骨骼和外壳可以帮助我们了解地球上生命的进化和历史。

虽然化石是比较常见的,但不是每个死去的生物都会变成化石。

典型的化石通常是有机体在泥土或淤泥中死亡时形成的。

软组织腐烂,但伴随着沉积物硬化成岩石,矿物质会渗入骨骼和外壳中形成化石。

由于地球始终是个潮湿的动态世界,我们有丰富的化石记录,它们跨越数十亿年的时间范畴。

原则上,化石可以在任何有水和生命的星球上形成。

可能有遥远的系外行星上有着丰富的化石历史,包括火星。

火星现在的表面是干燥、寒冷的,而且经常处于紫外线辐射的烘烤,这些都不利于生命存在。

但早期火星与现在截然不同,那是个温暖、潮湿的世界,拥有广阔的海洋。

几十亿年前,火星就像地球这样适合生命生存,那里很有可能出现了生命。

潮湿的环境也使化石形成成为可能。

如果在火星上真有化石存在,我们今天应该能找到它们。

多年来,天文学家一直在努力确定火星是否曾经有过原始的生命形式。

我们已经知道这颗红色的行星在早期就有水,但是它有足够的时间来支持微生物的进化吗?科学家们曾有几次在火星上寻找生命的尝试,到目前为止,我们已经发现了诱人的线索,但还没有明确的火星生命迹象。

关键是要知道在哪里寻找。

美国宇航局NASA和欧洲航天局ESA都认为,这个问题的答案可能隐藏在火星表面,并计划进行深入研究。

他们希望研究火星表面能揭示过去生命的重要线索或痕迹,但这项任务有个重大挑战:机器人300024,股吧探测器无法探测到整个星球,科学家们不得不挑选出几十亿年前最适合生存的地点。

爱丁堡大学的研究人员在最新研究中指出,尽管选择可能会因一系列因素而有所不同,但在火星古湖遗址附近发现的、富含铁元素的岩石可能是最值得搜索的目标。

大约30亿到40亿年前,这些沉积岩在湖泊河床的泥土和粘土中形成,或者是在火星有水和适宜天气条件下形成的。

研究人员表示,,这些岩石中含有的铁和硅可能有助于化石的保存,使它们成为保存古代生命线索的最佳地点,如果它们真的存在。

更重要的是,这些岩石比地球上相同年龄的岩石保存得更好。

正如研究人员所说,这是因为板块构造运动或岩石运动形成了行星的外壳。

在地球上,这个过程很常见,可以在特定时间内摧毁隐藏在其内部的化石,而火星则不受任何类似的影响。

该研究小组将地球上的化石和石化过程数据与之前的火星探测器和轨道飞行器收集到的地质勘探数据结合起来,得出了这些结果。

爱丁堡大学的肖恩⋅麦克马洪Sean McMahon在

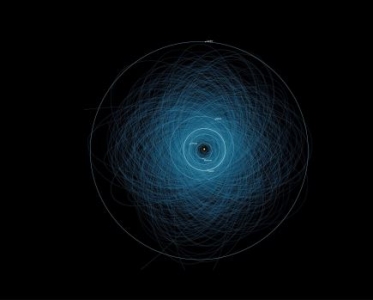

土星有行星环,地球为啥没有?本来地球曾经有过,火星将来也会有

这四颗行星都属于巨行星,它们的引力比岩质行星更大,因此它们能够将星球周围的小物质吸附过来,从而形成行星环。

除了质量不同之外,行星环的形成与行星与太阳的距离也有一定关系,太阳系四个岩质行星都没有行星环,另一个真相也是它们都距离太阳较近,太阳风就比较强烈,而在太阳光的照射下,水分子也无法凝结成冰晶,更无法与尘埃凝聚成较大的小行星等,所以就很不容易形成行星环了。

不过,行星环还有另一种形成模式,就是行星的卫星围绕行星运行的时候,或者其他大个头的小行星或彗星等路过行星的时候,它们若与行星的距离达到洛希极限,那么这颗小星体就会分解成为行星的行星环,比如若月球距离地球大约1万公里的时候,就会被地球的引力撕成碎片,从而变成地球的行星环。

本来在月球形成的时候,就经历过成为地球行星环的一刻,天文学家们普遍认为月球是由于一颗质量较大的天体撞击地球之后形成的,撞击后飞溅出去的碎块曾经形成了地球的行星环,但是由于这个行星环的物质分布很不均匀,导致行星环的物质凝聚融合在一起,形成了月球。

而火星的卫星火卫一由于距离火星较近,并且仍然在一步步靠近火星,所以他将来也有可能会到达火星的洛希极限,从而成为火星的行星环也有一种可能是将来直接撞击的火星上。