五大臣出洋期间的笑话百出 连电梯都不认识

为缓和矛盾,不得不做出加强改革,预备立宪的姿态。

1905年,政府派载泽、戴鸿慈、端方、李盛铎、

【菜科解读】

为缓和矛盾,不得不做出加强改革,预备立宪的姿态。

1905年,政府派载泽、戴鸿慈、端方、李盛铎、尚其享五位大臣出国考察宪政。

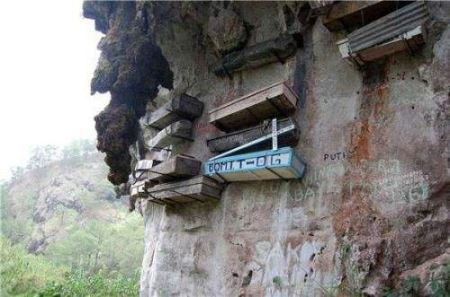

考察团到国外是笑话百出。

到美国旧金山时,旅馆服务员帮他们携带行李一起进了电梯,大臣们以为这是将他们带进一间矮小的房间,是有意怠慢他们,十分不满,大发脾气。

当电梯动上升时,他们又。

待电梯停下,服务员将他们带入华丽的房间时,他们才知道是自己误会了。

还有一次,一位大臣从外面返回旅馆,匆匆进入房内,竟发现一名金发女郎睡在床上,正当他疑惑不解时,女郎醒了,看到这位大臣,大吃一惊,连忙大声呼救,这位大臣更感奇怪,便问女郎“夫人,这是我的房间,你怎么睡到我的床上来?”女郎听不懂汉语,呼叫得更厉害,许多旅客都围了过来。

恰在这时,一位懂外语的中国随员赶到了,急忙向女郎解释道歉,拉着这位大臣离开了。

大臣仍不知怎么回事,随员告诉他,是你走错了一层楼,外国的旅馆每层楼的布局都是一样的,摆设的家具也一样,所以,你走错了还不知道。

大臣们对立宪政体,本来就,到外国转了一圈也没搞明白宪政是怎么回事。

回国之后如何向朝廷汇报交待?他们想了一个办法,请当时正流亡日本、被他们称为大清朝的“”的梁启超和另外一位懂宪政的留学生杨度代拟他们的出国考察报告。

可是,当他们考察结束,回到国内时,两人的报告还没写好,考察大臣这下着了慌,急忙派人赶到日本催要,在国内则借考察东南名气为由,拖着不进北京。

直到报告催要到手,才回到北京交差。

这样的考察,其结果就可想而知了。

随机文章法国国王路易十五的前世今生爱因斯坦语言的时间晶体是什么,不存现实中的幻想晶体(打破时间)宇宙中黑洞是怎么被发现的,黑洞最早是谁提出的(爱因斯坦)樱木花道为什么剪头发,削发是为了谢罪/樱木叛逆染红发五大外星灵魂的特征,不恐高/不喜欢汽车与竞争/能与海豚产生感应

中国认识世界的一次盛举——清朝五大臣出洋

在这一历程中,1905年至1906年的,不仅直接影响了清末政局的历史走向,同时也书写了近代中外关系史上浓墨重彩的一笔,成为后时代中国认识世界、加强对外联系、向世界展示中国改革形象、提升中国国际地位的重要事件。

中国认识世界的一次盛举 清末五大臣出洋兵分两路,一路由载泽、尚其亨、李盛铎为领衔考政大臣,随从人员43名,自1905年12月11日离京至次年7月23日返京,重点考察了日本、美国、英国、法国、比利时;一路由戴鸿慈、端方为领衔考政大臣,随从人员33人,自1905年12月7日离京至次年8月10日返京,重点考察美国、德国、奥地利、俄国、意大利,并顺道考察了丹麦、瑞典、挪威、匈牙利、荷兰、瑞士等国。

1905年五大臣出洋考察时合影 关于考政大臣人选,正如革命派舆论机关《民报》所评论,不是“最亲爱之天潢”,就是“极老成之卿相”。

确如其论,载泽为帝曾孙,封镇国公,戴鸿慈为户部右侍郎,端方为湖南巡抚,尚其亨为山东布政使,李盛铎曾任出使日本大臣。

尤值称道的是,考政大臣负责选拔的随从人员素质颇高,《大陆》即言“几乎将京内外知名之士搜索一空”。

据统计,两路考察团具有留学教育背景者各有12人,占到较高比例。

其中,唐元湛、温秉忠为第二批留美幼童;陈恩焘、伍光建为首批官派留欧生;陆宗舆、杨守仁、戢翼翚、唐宝锷曾留学早稻田大学,欧阳祺曾留学哈佛大学,施肇基曾留学大学、康奈尔大学。

舆论界对于留学生入选考察团颇为欢欣,《华字汇报》称欧阳祺长于公法,“此次调查宪法必能展其所长,为祖国造无疆之福”;《大公报》称陆宗舆研究政法有素,“考查各国政治必可收实效”。

其余多数随从人员亦专意经世之学且学有专门,诸如熊希龄、吴宗濂、陈琪、吴勤训、夏曾佑、关冕钧、姚鹏图等人。

另外,随从人员当中亦不乏官宦子弟,如邓邦述(邓廷桢之曾孙)、李焜瀛(李鸿藻之子)、沈觐扆(沈葆桢之曾孙)、恺(张人骏之子)、徐世襄(徐世昌堂弟)、朱纶(朱家宝之子),展示出官场对五大臣出洋的看重。

清政府遣使谕旨虽以“考求一切政治”为言,但很明显赋予考察团的核心使命是考察各国政治制度,为中国能否乃至如何推行改革提供决策依据。

舆论界对此亦心知肚明,如遣使谕旨甫颁,《申报》即刊文将五大臣出洋与日本改革之前的出洋考察团相提并论:“此也,谓之如日本明治四年岩仓具视、大久保利通等视察欧美之举也可,谓之如明治十五年查考宪法制度之举也亦可。

”《时报》也指出五大臣出洋异于既往之处:“自以来通使诸国四十年矣,要皆以议约、报聘,专于外交,从未有以采风问俗为自强改革之资者。

”考察团的某些论调甚至走在时代前列。

以戴鸿慈《出使九国日记》为例,地表达了对欧美各国君臣平等关系的艳羡:“观欧美诸国,君臣之间,蔼然可亲,堂陛周旋,宛如宾友。

”对自由、平等的介绍,读来更是让人。

关于自由,戴鸿慈认识到“人人于其权利范围之中得以为所欲为”乃自由之真谛,但并非“放纵无节之谓”;关于平等,他写道:“上自王公,下逮庶民,苟非奴隶,皆有自主权,其享受国民之权利维均”。

除政治制度外,举凡军事、经济、社会、教育、市政,皆在考察团考察之列。

总之,较之以往的出洋考察团,清末五大臣出洋考察团具有规模大、规格高、考察国家多、考察范围广等显著特点,是近代中国主动走向世界、认识世界的一次盛举。

推动了中外交流 近代以来尤其是进入二十世纪,中国外交环境日益恶劣,国际地位一落千丈。

考察团出行之际,中国外交环境尤其严峻,如中法关系由于南昌教案一度紧张,1905年抵制美货运动使美国对华门户开放政策遭到最严重的危机。

然而,考察团遍历各国时则普遍受到热情接待,并未遭到冷遇。

法国政府“并未以南昌教案为事”,美国政府亦“派员照料,接待甚优”,其他所至之国亦是“莫不推诚相待”。

推其原因,正如出使美国大臣梁诚所言:“我国家振奋图强,议行宪政,彼邦人士钦佩至诚,露于不觉。

” 1905年12月,晚清五大臣及随员在罗马合影 与政、商各界广泛交往,是考察团联络邦交最重要的途径。

载泽考察团在会晤日本天皇之前,先将及致赠日本天皇、皇后礼品托式部官呈上。

会晤当天,“(载泽)行鞠躬礼,读颂词,呈国书。

日皇手受,答如礼,敬颂皇皇上安,辞意殷挚。

礼毕,至凤凰间宴席”。

戴鸿慈、端方在拜见美国总统西奥多·时,致辞中有“颂大伯理玺天德福寿康强并大美国人民太平幸福”之言。

后者在答辞中说道:“余所以欢迎彼等者,盖欲显明吾美对待中国之真诚也”。

同时又致信光绪皇帝:“您的访问团把贵国的友好情谊带到了美国,我们也请考察团将美国人民的友好情谊带到中国去。

”在华盛顿,戴鸿慈、端方还受到美国国务卿路脱的热情接待,当日参加会见的有六十人之多。

端方在演说中表达了希冀学到更多知识以便带给中国国民的愿望,路脱在答辞中回应:“我希望你们能够在这里收获满满,因为这个世界已经从中国学到了很多东西。

”在纽约,戴鸿慈、端方参加了亚细亚协会的招待宴会并致辞,参加的二百多人当中大部分为纽约市“有势力之商家”。

教育交流也是考察团颇具特色和成效的交流方式。

在考察耶鲁大学、康奈尔大学、哈佛大学时,戴鸿慈、端方与校方积极协商,争取到上述学校的留学学额以及留学费用的资助,构成近代中外教育交流史上的一段佳话。

1908年端方派遣十五人分赴各校,其中即有后来成为孙中山夫人的宋庆龄。

载泽、尚其亨、李盛铎还得到剑桥大学和牛津大学授予的荣誉博士学位。

剑桥大学校方在授予典礼上发表了热情洋溢的致辞:“尊敬的大清国考察团,你们跋山涉水考察世界各国,你们的使命如此之重,困难无疑将会伴随你们的考察之旅。

殿下能够访问剑桥令我们倍感荣光,我们热切希望,从今以后我们各自的国家、政府以及国民,彼此之间能够和睦相处。

”对于得授荣誉学位,载泽在日记中颇为激动地记道:“谦伯里区(即剑桥大学)为英最古之大学,笃克罗(即博士学位)乃英最高之学位,非品学端粹,著述宏富,为士林推重者,不轻相假,他国人得此,尤为荣耀。

”国内舆论界对此亦是,如《大公报》即称是举“洵可谓增使节之光宠,极海外之荣誉”。

考察团在出洋期间的各种交流活动,不仅仅是表达礼节的一般仪式,而是具有交谊功能的重要外交手段,促进了中国与世界各国的相互了解,有效地联络了邦交、改善了中国的国际环境,正如戴鸿慈在日记中所记:“相见日多,则相知亦深。

” 展示了中国改革新气象 五大臣出洋考察团的列国之行,吸引了国外舆论的广泛关注,相关报道、评论不仅仅关注到考察团行程,还涉及考察团此行对中国政局走向的影响以及将来中国推行改革要面临的困难。

戴鸿慈、端方考察宪政(1906年 芝加哥) 以端方、戴鸿慈在美国的考察为例,诸如与美国国务卿路脱的会晤、对美孚石油公司的考察等活动,《纽约时报》都做了大篇幅报道。

关于考察团考察美孚石油公司,该报除介绍具体细节外,还颇有远见地预料到中国石油工业必有兴盛之日:“毫无疑问,中国有许多石油储藏而且终有一天被开发,石油迟早会成为中国的一个正规行业,考察团今天所学到的东西极有可能推进中国石油工业的发展。

”对于考察团的考察态度,美国舆论界普遍给予好评,《教育杂志》即言:“以西方人都觉得忙乱的速度,中国代表团已经横跨了美国,并考察了这个国家的工业和政治情形,他们对这里所有的事物都表现出浓烈的兴趣。

他们的举止和品格,表明他们是其国民中的最上流一族,他们的确是对自由制度甚表认同的中国第一层级的政治家。

” 国外舆论在关注考察团行程的基础上,进而深入观察清政府的政治动向,并对清政府即将推行的改革建言献策。

在载泽考察团抵达东京后,《日本》杂志刊文介绍其目的在于“视察我国宪政,以期改善国内政治体制”。

《东京朝日新闻》指出中国推行改革与日本不同之处在于“满汉之界存乎其间”,预言革命派必将与政府大起冲突。

《外交时报》发表日本政治家有贺长雄所作《清国政体之前途》一文,指出中国以君主亲裁变为立宪政体,清政府应当尤其注意国民能否达到立宪国民资格这一关键问题。

《国民新闻》预言阻滞中国推行宪政改革的两大弊端:其一是“排外之意想盛也”,突出表现为“欲屏拒外人”;其二是“维新之主义左也”“但喜文明之外形,至其实际精神则固未尝梦见”。

进而提出三策:确立“开放进取之策”;使国民政治知识力求进步;学习各国政治文明,不能仅仅满足于模仿“表质文物”,而应当“致力于政法学理之间”“当求其所以致此之因”。

该论颇得国内舆论认同,《外交报》即称该论“抉吾国今日之弊”“其药石我也至矣”。

英国《泰晤士报》指出中国幅员辽阔、政治管理松散,而政体改革牵涉问题太多,“只能通过缓慢且痛苦的过程才能实现。

”《司葛司门报》强调宪政改革“宜行之事自甚繁夥”,建言中国学界应配合政府此举,“当有所预备,以待新政之设施”。

《外交报》称赞是论:“诚哉是言!盖在上者有所考察而归,在下者有所预备而应,则立宪之事乃易如反掌。

” 正如另一位日本政治家大隈重信所言,如果中国此次变法不是掩耳盗铃,“外国人从此就看得起中国人了”。

可以说,正是借助外国媒体的介绍宣扬,中国的改革新气象在世界范围得到展示,由此中国的国际形象、国际地位也得到有效的改善和提升。

这也给我们昭示出一个历史示:一个国家能否赢得他国关注乃至尊重,在国际社会占有一席之地,除了自身的实力和国际影响力外,是否有求治之决心、展现求治之气象也是重要因素。

随机文章常见木桶定律在生活中的体现,人要成为明灯而不是短板炽天使加百列实力强吗,曾面对路西法不敢出手(疑隐藏实力)揭秘龙转世为人的相貌特点,长相俊美喜爱沾花惹草(极易变渣男)冥王哈迪斯的老婆,竟是老弟众神之王宙斯的女儿珀耳塞福涅现代人工智能为什么会火,大数据加物联网成为人工智能火爆的基础

五大臣出洋的意义是什么样的 对于事件的评价如何

乙巳年十月二十七日(1905年11月23日),考政大臣请训陛辞:据端方致张之洞函透露,慈禧当日“殷殷以考察各国宪政为属,冀归来后施行。

是此事尚有成立之望”。

端方、戴鸿慈离京当天,慈禧即向奕励询问立宪宗旨,奕励称中国“宜用君主立宪政体,由君主操权。

而商民凡有一切公约,参酌行之,当可有益无弊”,慈禧对此颇为认同。

五大臣考察团在国外考察期间,慈禧对于立宪一事更加关注,有报道称:“日前两宫面谕,现以时局艰难,力图变法,虽经拣派大臣出洋考求政治,究恐缓不济急。

尔大臣等务当细心讨论,可先定其大略,侯出洋大臣回国后再行参酌,择善而从。

”显然,慈禧对立宪的态度变得十分热心,倾向于认可宪政改革。

立宪派 由于上海的地理位置,两路考察团皆由上海放洋,考察完毕后亦取道上海返京。

上海作为立宪派活动的中心之一,两路考察团无论放洋还是归国之途,皆与上海立宪派人士密切接洽。

总体来看,上海立宪派对考察团持欢迎态度,积极为考察团建言,表现出强烈的参政意识,然而这并不表明对政府的真实动机毫无怀疑。

在考察团出国之前,上海立宪派的怀疑情绪即表现得较为明显。

如在之际策动端方等地方大吏的主角之一赵凤昌曾对端方言道:“欲预闻日俄和议未成,而改派考查,朝廷于立宪,仍为敷衍延宕之计,革命终不能免,可以早回,得南洋一席。

”在考察团出洋不久,张謇亦曾于日记中写道:“宪政之果行与否,非我所敢知;而为中国计,则稍有人心者不可一日忘。

此事将于明年秋冬之际卜之。

‘ 革命派 由于立宪问题在立宪派和统治集团部分官员之间形成了共鸣,革命派则不可避免地产生了不小的担忧,如果清政府真的能够推行宪政改革,必将得到国民尤其是立宪派的大力拥护,其统治合法性将会得到稳固。

由此,革命派以暴力推翻清政府、建立民主共和国的理想将很难实现,于是革命派一面加紧组织起义,自同盟会成立到武昌革命爆发,为革命运动发展的“茁壮时期“;一面通过发表各类论说,以批判的武器揭露清政府推行立宪改革的虚伪性,考察则成为革命派批判清政府假立宪的焦点事件。

就后一方面而言,革命派以《民报》为舆论阵地,揭露考察团出洋考察期间的种种“丑态”,对考察团在国外的考察所得进行批判,并从理论上全面否定清政府推行宪政的可能性,形成反对清廷立宪的第一个舆论高潮。

总的来看,在五大臣出洋考察期间,反对立宪的声音虽然此起彼伏,然而在愈来愈浓厚的立宪氛围包围下,无疑处于下风。

意义 五大臣出洋收获丰硕,效果显著,推动了预备立宪的决策。

1906年(三十二年)回国后,载泽等编辑了书籍67种146册,并将其中30种分别撰写了提要,进呈光绪和慈禧御览。

另将购回的400余种外交书籍送交考察政治馆备考。

戴鸿慈、端方也带回许多书籍、资料,并赶写出介绍欧美各国政体制度的《欧美政治要义》供朝廷采择。

以后又编写了介绍各国政治的源流和概况的《列国政要》133卷。

这些书对和预备立宪的各项改革和制度建设具有重要参考价值。

五大臣出洋所起的最重要作用是推动了清政府预备立宪基本国策的确定。

他们一回到北京就直奔复命,和光绪立即召见他们。

前后计召见载泽、戴鸿慈各2次,召见端方3次,尚其亨1次。

他们在召见时力陈“中国不立宪之害及立宪之利”,并一连上了好几份奏折,详加阐述。

其中最重要的是载泽的《奏请宣布立宪密折》,为解除慈禧太后对立宪的思想顾虑,着重指出君主立宪有三大利,即“皇位永固”、“外患渐轻”、“内乱可弭(mǐ,平息)”,为维护清王朝的统治开了一副包医百病的药方,令慈禧读后颇为动容。

端方也上了《请定国是以安大计折》,洋洋万言,阐述考察欧美各国政治的结论:“东西洋各国之所以日趋强盛者,实以采用立宪政体之故。

”因此,“中国欲国富兵强,除采取立宪政体而外,盖无他术矣!”1906年8月25日,清廷命醇亲王载沣和各、政务处大臣及北洋大臣袁世凯等共同阅看考察大臣的条陈各折并会议讨论。

这实际上是决定国策的重臣会议。

会上多数人赞同立宪,少数人尚有保留。

8月29日,慈禧太后与召见诸大臣,决定预备立宪。

三天之后,即1906年(光绪三十二年)9月1日,清廷正式颁布“仿行立宪”的上谕。

评价 对于五大臣出洋事件,英国《新达泰晤士报》、《摩宁普司报》、《纽加司络报》等纷纷发表文章评述,德国的著名汉学鼻祖福郎克在《科隆日报》上写道:“他们此次出洋是为了学习日本、美国和重要的欧洲国家的宪法、政治制度和经济体系,特别是有着极大的可能,将西方的宪法、政治制度和经济体系结合中国的情况移植到中国去。

”《泰晤士报》评价说:“人民正奔走呼号要求改革,而改革是一定会到来的……今天的北京已经不是仅几年前你所知道的北京了。

中国能够不激起任何骚动便废除了建立那么久的制度,中国就能实现无论多么激烈的变革。

” 辽宁教育出版社顾问赵秉忠较早对五大臣出洋考察进行了宏观评价:“出洋考察宪政对五大臣来说,在国外或许多少嗅到了一些资产阶级民主的新鲜空气,但这决不会改变他们原有的阶级立场;即便说,他们当中的个别人,思想上发生了较大变化,有了在中国实行君主立宪政体的认识,但在当时也只能是幻想。

他们实际上不过充当了清政府预备立宪骗局中的工具而已。

” 原上海社会科学院出版社社长朱金元评价五大臣出洋考察说:“五大臣虽为清政府万世一系的封建国体寻求良方而出洋的,但在他国异乡里,沐浴了,耳闻目睹了资产阶级的物质进步后,引起了深思,这在他们的奏折中不时有反映。

出洋的结果,不但增强了他们向西方学习的意向;而且使统治阶级内部开明思想扩大,一些亲贵大臣们也因此感到,强国之道‘已不在,而实以修政立教为本源’,萌发了‘更新庶政’的观念,从而有利于统治阶级上层中形成一个普遍的立宪要求。

” 中国政法大学副校长藩从法制文明进程的角度积极评价了了五大臣出洋考察:“五大臣考察欧美诸国政治,不单纯是走马观花,他们也下马看花,进行了实际考察,并从考察中看清了世界发展的大趋势,以及在激烈的国际斗争环境,中国所处的劣势。

”“他们在奏折中提出的结论性意见,可以说拟定了晚清预备立宪的基本原则、框架和实施步骤,他们是晚清立宪的促进派,起着直接的积极的影响。

可以说晚清的预备立宪,是从五大臣考察宪政正式拉开序幕的,使得中国这个古老的帝国,靠近了世界近代法制文明的历史轨道。

特别值得提出的是,在五大臣出洋考察的随员中,有一些是既年青又思想开放的学人,他们经过西方民主政治的洗礼之后,不仅是晚清预备立宪的支持者、鼓吹者,而且成为时期法制的创建人。

” 北京大学历史学系教授王晓秋认为五大臣出洋是标志着晚清中国官员在走向世界的进程中又迈出了一大步,也是没落的清王朝企图自救的最后一次努力。

随机文章uso是什么意思,美国和苏联曾耗费巨资寻找USO不明潜水物专家解读导弹是核武吗,导弹更先进但不是核武埃隆马斯克spacex和NASA的关系是怎样的,spacex获取大量航天订单风靡整个大学的床帘现象,大学生陷入人际交流的困扰(自我隔离)揭秘长大的石头之谜,下雨会会长个头还会生出小石头(已经成精)