手机可以刷的卫星今年上天

【菜科解读】

第九届中国航天日主场活动举办前夕,院士在汉透露:

手机可以刷的卫星今年上天

10年前,通信卫星、导航卫星、遥感卫星互不干扰,如今它们紧紧抱在一起,三星一体化逐步变为现实,东方慧眼系列卫星将于今年发射,拿着手机刷卫星也即将出现。

22日,在第九届中国航天日主场活动举办前夕,遥感院士李德仁和导航院士刘经南纵论导航技术和遥感技术的融合之路。

快舟一号甲运载火箭,成功将天目一号气象星座19-22星发射升空,卫星顺利进入预定轨道。

新华社发(汪江波 摄)

北斗导航精度最高可达厘米级

北斗的功能最多,精度最高。

中国工程院院士刘经南表示,北斗有定位、导航、授时基本功能,还有通信功能。

北斗三号有短报文通信服务。

它最终以芯片的模式进入到手机里,只需10块钱的成本,即可做到不换卡、不换号、不增加外设,在没有手机信号的时候依然可以发送短信,和外界连线,实现星地短报文通信,还可以实现音频、视频星地间双向通信。

将导航与通信进行了结合,这是其他导航卫星所没有的。

刘经南院士表示,这一点也使北斗具备搜救功能,当用户在大海或沙漠等人迹罕至的地方发生危险时,即使没有手机信号的时候依然可发送短信,报告用户的位置,提供位置信息。

发出求救信号后可通过北斗短报文安慰用户——救援队伍需要多长时间过来。

因为有北斗,你可以和外界保持联系。

现在打出租车,司机很少打电话找客人,这就是北斗的功劳。

刘经南院士说,过去在定位精度10米的时候,导航往往无法显示客人在马路这边还是那一边,而现在精度是5米,很容易知道客人是在马路的哪一边,司机甚至还可以把出租车开到客人身边,根本不用电话再联系乘客。

其实,北斗从精度来讲,授时精度可达到20纳秒,定位精度可达分米级厘米级。

一般手机导航地图达不到分米级,但在自动驾驶汽车上,高精度地图导航精度已经达到厘米级。

据悉,与其他全球导航系统一次性到位有所不同,中国北斗卫星导航系统采用三步走战略,从北斗一号到北斗三号,用20多年走完他国40多年的发展之路,创下中国速度。

作为继美国GPS、俄罗斯格洛纳斯、欧洲伽利略卫星导航系统后的破局者,北斗卫星导航系统后来居上,不仅功能最多,精度也最高。

下一步,我们的目标就是与遥感进一步融合,飞机、轮船来自哪里,不仅能看到还能够辨别。

刘经南院士表示。

珞珈一号关于叙利亚夜光研究成果

获联合国采纳

导航和遥感是两种不同的技术,为何导航院士也要关注与遥感的融合?

据悉,导航技术主要关注于目标的连续定位和运动状态的监测。

导航技术侧重于点目标的定位,如车辆、飞机或个人设备的定位。

而遥感技术则主要应用于获取地表或大气层以上目标的几何和物理参数,遥感技术更侧重于面状目标的监测,如地形地貌、环境变化等。

通信、导航、遥感,全世界这三件事情原来都是分开做,各干各的。

中国科学院院士、中国工程院院士李德仁告诉记者,他首先提出要把中国的通信卫星、导航卫星、遥感卫星一体化,提供空天智能服务。

随后,李德仁院士联手其他科学家给国家自然科学基金委提出了这个设想——建设三星一体化的空天信息智能服务体系。

建议最终被国家自然科学基金委采纳,2013年便启动2亿元的重大专项,开启珞珈系列卫星的实验计划。

2018年6月2日,全球首颗专业夜光遥感卫星珞珈一号发射升空。

该卫星首先做了叙利亚4年战争的夜光变化,显示叙利亚83%的夜光灯消失,这个结论被联合国采纳。

后来,阿富汗地震、土耳其地震,珞珈一号都免费提供地震信息,比如震中在哪、损失多大,一清二楚。

李德仁院士回忆,北斗在2020年组网后宣布对全球免费服务,但是美国不让北斗在美国建设地面增强系统,不让我们的北斗在美国赚钱。

后来升空的珞珈二号卫星上做了一个系统,向地面发送两个增强信号,在没有地面增强系统的情况下,北斗在美国可以达到米级和厘米级的精度,实现了低轨的导航增强系统。

珞珈二号卫星穿云透雨

河北救灾立功

珞珈二号是全球首颗高分辨率合成孔径雷达卫星,最高分辨率能达到0.5米。

具备穿云透雨的能力,可提供全天候的监测服务。

2023年7月的河北水灾,这颗卫星发现水下面的大漏点,而人看不到,为救灾立了大功。

李德仁院士高兴地表示。

#p#分页标题#e#去年1月15日发射的珞珈三号卫星,是世界上第一颗把遥感卫星和人工智能结合起来的卫星,能把遥感影像实时传输至用户终端,可以在手机上提取信息。

李德仁院士介绍,目前他们正在研制东方慧眼系列卫星,该系列的高光谱卫星有22个眼睛,可看见多种可见光和不可见光,预计今年上天,是通导遥一体化卫星。

普通人就可以用手机调用头顶的卫星,3到5分钟内就可以看到自己想看到的图片或者视频内容。

未来,我们就可以利用5G或6G网络,拿着手机‘刷’卫星。

李德仁院士计划在2030年前,发射200多个智能卫星,包括100多个光学高分卫星、100多个雷达高分卫星,时间分辨率5分钟。

还有4个高光谱卫星和4个热红外卫星,前者能够5天把地球扫描一次,后者能每天把地球扫描一次,为人类社会可持续发展提供快准灵服务。

(长江日报记者杨佳峰 实习生彭冠迪)

【编辑:邓腊秀】

更多精彩资讯请在应用市场下载大武汉客户端,未经授权请勿转载,欢迎提供新闻线索,一经采纳即付报酬。

24小时报料热线:027-59222222。

虚假记忆就是与真实记忆不一致自己骗自己

每一个人的记忆力都是有所不同,有的人在二三十岁应该还可以记着小时候四五岁的事情,甚至还可以将这些事情完完全全的讲述出来。

但是讲述出来的事情有可能和自己的真实经历有很大的出入,其实这也就是所谓的虚假记忆。

然而在生活中每个人都会拥有很大的虚假记忆,接下来详细了解一下。

虚假记忆是什么虚假记忆其实就是自己骗自己,和自己真实的记忆是不一样的。

虚假记忆已经引起了很多人的关注,很多人都会通过各种方式来研究虚假意义,然而有所谓的,专家就认为,大脑记忆当中自动形成了一种回忆,然而在生活中,每个人都有可能会出现虚假记忆这种情况。

有时候就会通过自己的叙述将事实扭曲,而且表述出来和自己真实经历一定有很大出入。

这也就是所谓的虚假记忆,这都是属于正常现象,每个人都会经历。

虚假记忆产生的原因其实曾经美国的相关人员就进行研究,针对于人的大脑进行了一系列的实验和猜测,之后就认为虚假记忆其实就是大脑当中负责记忆的一块区域,在短时间当中活动比较频繁,再加上活力很大,导致出现虚假记忆。

虚假记忆是正常现象很多人都觉得出现虚假记忆之后,是不是对自己的大脑就出现了问题,或者是自己身体某个部位发生了病变?但事实上并不是如此虚假,机遇在人体当中是很正常的现象也是很常见的,因为人的大脑记忆力是有限的,总是会莫名其妙的去遗忘一些东西。

然而在记忆的过程当中,总是会想起对自己有帮助或者是快乐的事情。

虽然有的人成年之后还会想起儿时的经历,但这些都只是模模糊糊的,并不能够完全的记忆下来。

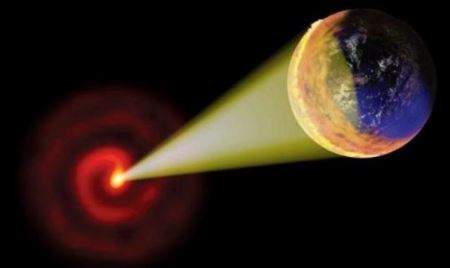

土卫六有大气层有海洋还下雨,若移到宜居带中,会成为宜居星球吗

不过科幻电影《流浪地球》中假设数百年后人类给地球装上了行星发动机,依靠它的强大推力将地球推离了太阳系,或许未来的人类可以利用这种技术改造太阳系,那么这样把土卫六推离轨道可以实现吗?土卫六这星球的质量虽然跟地球差很远,但它有着比地球更为浓厚的大气层,大气压是地球的1.5倍,在上面安装行星发动机的话,将会把它上面的空气吹跑一大部分,所以这个方法也不是很理想,除非将发动机建造得高达上百公里,而如此高的发动机又是难以想象的,其底部承受的压力非常巨大,金属也可能被压得融化掉,所以《流浪地球》中的方法对土卫六而言并不适用实际上对地球也不实用。

那么有什么办法可以移动土卫六吗?其实办法也不是没有,太阳系中有很多没有大气层的卫星和矮行星,在这样的星球上安装行星发动机,将其加速后从斜后方撞击正在前进中的土卫六,将其加速并推离土星引力,也有可能使它脱离土星轨道,但是这样的话却会大大破坏土卫六表面的现有环境,也不是很理想。

其实我们也不必这样讨论将土卫六移动到太阳系的宜居带,因为土卫六来到太阳的宜居带也不会变成宜居的生命星球,因为虽然土卫六有着浓厚的大气层,表面可能有甲烷等形成的海洋,但是它来到宜居带中,这一切都会发生变化。

首先,土卫六本身并没有磁场,他之所以会有浓厚的大气场,是因为土星的磁场在保护它,它的运行轨道大部分都位于土星的磁场范围中,而且土星本身就是一个气态星球,土卫六围绕土星运行,可以大量吸收土星的散逸气体,所以土卫六才会成为拥有浓厚大气层的卫星。

如果它来到太阳系的宜居带中,它就失去了土星磁场的保护,其大气层就会在高速的太阳风吹拂之下越来越少,最终很可能会成为一个没有大气层的星球。

在太阳系宜居带中,土卫六表面的温度要比在土星附近高得多,即便它像地球和火星这样处于自转状态,它的赤道附近温度也会有二三十摄氏度的高温,这样的话,它表面的甲烷等海洋也将会很快挥发掉。

那么在这之后,土卫六会变成一个火星那样的沙漠星球吗?还不会!因为土卫六还是一颗富水星球,它来到宜居带中之后,水冰会融化成水,而表面的大气层被吹拂掉之后,这些水和水冰都会变成水蒸气继续挥发,并从土卫六上逃逸出来,当这些水都逃逸掉之后,土卫六的质量将会小很多,因为土卫六上面含有大量的水,比我们地球上的水还要多很多。

所以这样一来,土卫6还是会成为一个干旱的沙漠星球,本身质量也会缩小很多,因为它的大气层,表面的甲烷液体海洋和水等都会消失,不过这个消失的过程会很漫长。