太阳系起源于无中生有的浮云吗?科学原因原本如此

【菜科解读】

主流天文学家、天文物理学家们一致认为,我们太阳系是由一坨很大的星际分子云和宇宙尘埃凝聚而成,这团分子云并非原始的宇宙星云,而是经历过超新星大爆炸后的残留气体物质。

那么宇宙中的星际分子云又从哪里来,为何会发生超新星大爆炸呢?这种太阳系形成理论是科学家们随便说说,还是有什么证据支柱,科学的原因到底是什么呢?今天,我们就来一次弄清楚这些问题。

首先说说标准宇宙模型描述的最早期宇宙。

被科学界广泛接受并认同的标准宇宙模型认为,宇宙诞生于138亿年前,起源于一个奇点的大爆炸。

大爆炸之前一片虚无,爆炸开始后时空才出现了。

人类可研究的宇宙是从普朗克时间、普朗克尺度开始,也就是大爆炸发生后的10^-43秒开始,那时的宇宙尺度只有10^-35米,温度为10^32度,密度为每立方厘米10^94克。

这个时候的物质到底是什么,迄今无法描述,因为其密度比质子密度高出10^78倍,超出人类现阶段理解的所有物质。

那时候,现在宇宙中存在的四种基本力还是合在一起的,随后,宇宙开始暴涨和冷却,引力率先分离出来,接着夸克、玻色子、轻子等基本粒子出现,强相互作用随之分离出来。

暴涨只维持了10^-33秒,宇宙却已经得到先前尺度的10^30倍,也就是说,如果暴涨从普朗克尺度的10^-35米的尺度开始,暴涨后的宇宙也只能膨胀到了约百分之一毫米 10微米,比一个红细胞还要大点。

如果暴胀前的宇宙有1毫米的话,那暴胀后就膨胀到了10亿光年!问题是现在还没有人说得清楚宇宙暴胀前尺度多大,我们就不纠缠于此了,让科学家们继续去研究吧。

理论给出的情况是,宇宙大爆炸0.01秒后,宇宙温度已经降到了约1000亿度;

大爆炸1秒后,温度降到了100亿度。

这时,光子、电子、中微子、质子、中子虽然已经出现,但核力还不足以束缚住质子和中子,因此原子无法形成,也就没有我们现在理解的各种物质。

一直到大爆炸后30万年,宇宙温度降到了3000度,中性原子才得以形成,组成了最简单的化学元素氢和氦,还有极少量的锂。

而大爆炸前的量子真空在暴涨期也达到了全盛,以暗能量的形式弥漫在整个宇宙,暗能量也越来越明显地推动着宇宙加速膨胀。

这个时候,暗物质和暗能量的博弈开始了,暗物质以引力的方式让以氢为主的分子云凝聚,渐渐形成了太阳和宇宙岛,而暗能量则推动着宇宙继续膨胀。

观测研究发现,迄今最早的宇宙岛形成于大爆炸后的3.2亿年,而我们的银河系则形成于大爆炸后38亿年,现在的年龄约100亿岁。

那么,宇宙是怎么从无到有,从一些简单的气体进展到太阳、宇宙岛,从只有简单的氢和氦元素,制造出了如今已知的118种元素,并由此组成了千姿百态的世界呢?原本这个过程是从能量~物质~引力~核聚变的循环中不断转化出来的。

宇宙看似无中生有,但无并非真无。

大爆炸宇宙论完美地诠释了整个宇宙演化现象,由此成为主流科学界公认的标准宇宙模型。

这个理论认为,宇宙起源于一个奇点,这个奇点无限小,密度无限大,温度无限高,曲率无限大,138亿年前的某一天,它突然爆发了,就产生了时空和现在的可观测宇宙。

那么,既然宇宙没有诞生前什么都没有,又如何会产生奇点呢?现代量子力学的真空零点能理论正在探讨和解释这个问题。

量子力学认为,能量无处不在,即便在绝对真空中,也蕴藏着很大的本底能量,这些能量就叫真空零点能。

这些能量以虚粒子的形式不断涌现,科学的术语叫量子随机涨落,正负虚粒子不断成对涌现又相互湮灭,似乎很完美的坚守着能量守恒定律。

如果这种守恒一直完美无缺,宇宙就不可能出现。

研究认为,宇称其实就是不守恒的,对称性会发生破缺,在真空中量子涨落也会出现破缺,就是个别虚粒子没有湮灭而残留下来,就成为了宇宙爆发的奇点。

有人可能会说,即便这个说法是真的,但一个虚粒子形成的奇点为啥有那么大的能量呢?这不是开玩笑吗?我和大家一样,也有这种疑问。

但我们是凭想象,而科学家们则是通过数理逻辑和实验进行了复杂的科学论证,证实了这种能量的真实存在。

率先提出黑洞一词的著名物理学家J·惠勒估算出这种能量密度每立方厘米可达10^95克。

这是一个什么概念呢?宇宙大爆炸起始的普朗克时间,密度为为10^94g/cm^3,只是真空零点能密度的十分之一;

而科学估算现在可观测宇宙的总质量有10^54g 包括暗物质,只有真空零点能1立方厘米密度的10^41分之一,也就是10亿亿亿亿亿分之一,因此,真空零点能一个虚粒子成为宇宙大爆炸奇点就一点也不奥秘了。

至于真空零点能为啥有这么很大的本底能量,这是量子物理学家们深刻研究的话题,其中的论证原理和公式很深奥很繁杂,就无法在这种科普文章中讨论了,高水平且有疑问的朋友可以找海森堡、爱因斯坦、惠勒等相关科学原著去学习一下。

我要告诉大家的是,我在这里用通俗语言普及的每一个科学论点都是有出处的,是已经被科学界广泛接受的常识。

爱因斯坦之所以伟大,其中之一是他发现了质量和能量具有确定的当量等价关系,它们能够相互转化,并用著名的质能方程简化公式表达为:E=MC^2。

这也可以部分解释我们宇宙的由来:宇宙起源于超乎想象的很大本底能量大爆炸,从此有了时空,并进入了能量与物质的转化过程,最后形成了现在的世界。

在宇宙运动和演化中,引力扮演了至关主要的角色。

初始宇宙形成的氢分子云飘荡在每个角落,由于引力作用,这些引力包括可见的氢氦分子之间的相互引力作用,更多借助于暗能量的推动,逐渐被聚集在一起。

随着收缩得越来越紧密,引力作用于不同距离和位置的不平衡,会导致整个云团发生摆动和旋转,且由于角动量守恒,收缩得越小旋转得越快,分子云被甩成盘状,有点像旋转的意大利薄饼,不过这个薄饼半径有1000个天文单位 1500亿千米,这就是原行星盘。

位于盘面中心的气体吸附得越来越大越来越紧密,形成坍缩之势,核心的温度越来越高,压力越来越大,达到一定临界点就点燃了氢核聚变,一颗太阳就诞生了。

而在行星盘中的气体尘埃则会在碰撞中相互吸附形成星子,在引力作用下星子会将附近轨道的尘埃碎片不断吸附让自身变大,最后成为行星。

刚刚诞生的太阳会继续将附近的气体尘埃吸附掉,并辐射出猛烈的太阳风,将没被吸附的气体和尘埃碎片等吹远。

这之后,一个核心具有至少1颗太阳,周围带有若干颗行星的太阳系统就形成了,这个系统除了太阳和行星,还会有大大小小的矮行星、行星卫星、数不清的小行星、彗星、尘埃等等,我们太阳系也是这样形成的。

那么,为何可以肯定的说,太阳系只能是超新星大爆炸后的产物呢?

至少有两个真相说明这个问题:一是太阳的年龄才50亿岁,而宇宙的年龄已经有138亿岁了,也就是说,太阳是在宇宙88亿岁的时候才开始形成的,这时宇宙中的原始星云已经很少了;

二是组成太阳的元素并非只有氢和氦,还有重金属,尽管这些重金属只占1~2%,但却是原始星云中没有的。

前面说过,宇宙诞生后的组成很简单,可见物质只有氢和氦,以及极少的锂,比它们更重的元素基本没有,那么现在的重元素从哪里来的呢?

研究证明,宇宙中出现越来越重的元素是核聚变的结果,核聚变的过程就是将较轻的元素融合成更重元素的过程,在这个过程有一部分物质会损耗,转化为很大能量。

我们知道,太阳之所以成为太阳,是因为核心很大的压力和温度点燃了核聚变,最早的核聚变就是将四个氢元素融合成一个氦元素,这样宇宙中的氦元素就会越来越多。

但核聚变并不是到氦元素就结束了,太阳质量越大,其核心温度和压力越高,就能点燃越重元素的核聚变。

每颗太阳核心的氢元素全部转化为氦之后,理论上核聚变就会停止。

没有了很大的辐射压抵御太阳很大质量的引力收缩压,太阳物质就会急剧向核心坍缩,形成更高的压力和温度。

像太阳这样的黄矮星,氢核聚变结束后,坍缩导致的核心温度可达1亿度,就会点燃氦核聚变,一路聚变到6号碳元素结束。

更大的太阳会一路点燃更重元素的核聚变,具体为:温度达到2亿度时,则点燃碳、氧核聚变,一路得到氖、钠、镁、铝等元素;

温度达到15亿度时,则点燃氖、镁,得到硅、硫、氩、钙等元素;

温度到达20亿度时,则得到铁-56。

铁元素是所有元素中最惰性稳定的元素,因此再大的太阳核聚变最后也只能到此终结。

那么比铁更重的元素还有几十种,又是如何来的呢?这就是大质量太阳的必定归宿~超新星大爆炸的结果。

科学观测和研究发现,相当太阳质量8倍以上的太阳,核心的核聚变会一路到达铁-56结束,聚变停止后,很大的太阳质量向核心坍缩会导致热核失控,反弹的压力会将自己炸得粉碎。

在大爆炸过程,压力和温度达到令人恐怖的程度,温度可达100亿度以上甚至上千亿度,瞬间爆发出比太阳一生辐射总能量还要大的能量,亮度可达太阳的5亿倍到50亿倍。

超新星爆发除了大质量太阳,还有白矮星和中子星超过质量临界点,白矮星吸积超过钱德拉塞卡极限 太阳质量的1.44倍,中子星吸积超过奥本海默极限 太阳质量的2~3倍,就会发生超新星爆发。

中子星、白矮星、黑洞的相互碰撞也会导致强烈的能量爆发,这些都会向外抛射出重元素。

研究发现,宇宙中的黄金等重元素,重要就是中子星相撞抛洒出去的渣滓。

2017年10月全球许多天文台同时观测到一次重大引力波事件,就是两颗中子星碰撞合并被称为GW170817的事件,据估算,这次碰撞有300颗地球质量的黄金被从中子星上撞到了宇宙空间。

所以一些科学家们认为,地球上的黄金重要是中子星相撞得来的,它们飘荡在宇宙,在地球形成初期以陨石雨的方式砸在地球上,因此天上掉馅饼的事情并不是完全没有哈。

在超新星爆发的特别高温高压下,铁以后得各种重元素才得以聚合诞生了。

由此,我们宇宙中除了氢和氦,其余的重元素就都出现了,这些相对较重元素虽然在整个宇宙中只占有1%左右,却让整个世界变得丰富多彩,姿态万千,包括出现我们人类和各种物种。

太阳系里的重金属就超过了1%,具体丰度为氢和氦原子总数约占据了99%,质量占据了97%,也就是说其他重元素原子总数约占据了1%,或者说重元素质量约占3%。

因此,形成太阳系的分子云就不是宇宙原始的分子云,一定是经过超新星大爆炸后残留的分子云。

有人可能觉得太阳系重元素才占据总质量的3%,如何能够形成地球这样重要由重元素组成的很大的行星呢?本来,地球在太阳系是很渺小的,质量只占太阳系的0.0003%。

在太阳系,像地球这样的岩石行星也只有4颗,即地球、金星、火星、水星,这4颗类地行星质量加起来也不到太阳系总质量的0.0006%。

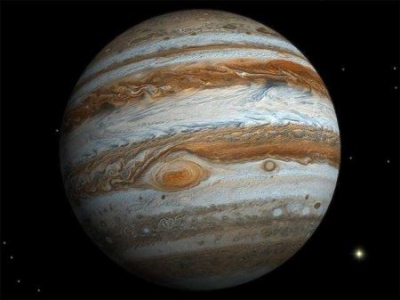

而太阳系的其他4颗巨行星,即木星、土星、天王星、海王星,都属于气态行星,重要由氢和氦等气体组成,因此没有固态表面。

在太阳系形成初期,太阳发出的强烈太阳风将靠近的物质吹往远方,结果是轻物质被吹得更远,重物质就相对难以吹远,这样靠近太阳的4颗行星就重要是由重元素组成的类地 类似地球行星,又叫岩石行星或内行星 地球轨道以内;

而距离太阳更远的4颗行星重要是由轻元素组成的类木行星 类似木星,又叫气态巨行星或外行星 地球轨道以外。

以上,就是科学家们知道太阳系是由一坨很大的分子云形成,且并非原始纯洁气体,而是经历了超新星大爆炸的肮脏星云尘埃形成的真相,这个推导完全符合宇宙标准模型太阳演化理论,其形成过程和其他所有类似太阳一样,遵循着宇宙天体演化规律。

科学模型给出了太阳与各类太阳的寿命和宇宙的归宿。

现在,科学观测发现了数千颗中子星和白矮星和许多黑洞,接收到了中子星相撞的引力波,并拍摄到了距离我们5500万光年的M87黑洞照片;

还发现并观测证实了宇宙微波背景辐射,即宇宙大爆炸后的灰烬余晖,观测发现了爱因斯坦环、引力波、引力透镜等等,还有遥远宇宙岛的演化证据。

科学家跟踪研究了亿万颗太阳不同阶段的太阳,其中有正在形成阶段、主序星阶段、演化末期衰老阶段、死亡阶段、死亡后的太阳尸骸等等,研究了红矮星、黄矮星 太阳类太阳、蓝矮星、红巨星、蓝巨星、中子星、白矮星、黑洞等等,就像看到从出生到老去的人生,就能够知道人的一生不同阶段状态和寿命,科学家通过研究不同阶段不同类型的太阳,也得到了太阳不同阶段的状态和寿命。

科学家们利用各种望远镜,不但发现了银河系存在许多太阳形成过程的原行星盘,最近还发现了首个外宇宙岛原行星盘,这个原行星盘坐落在距离我们16万光年之外的大麦哲伦宇宙岛中,是英国天文学家利用哈勃望远镜和坐落在智利的ALMA望远镜发现的,这项成果被刊登在《自然》杂志上。

一个太阳系统原行星盘演化过程只有数百万年到上千万年,观测发现最古老的行星盘有2500万年。

这里需要说明的是,最后每个太阳系统并非都是只有一颗太阳,实际观测发现,一颗太阳的太阳系统只占少数,更多的是双星、三星甚至更多太阳的系统。

如距离我们最近的南门二太阳系统就是由三颗太阳组成,天狼星也是由一颗蓝矮星和一颗白矮星组成的系统。

当然,一颗太阳组成的系统相对运行最稳定,最有利于生命和文明的孕育进展,我们能够生存在太阳系这个稳定的太阳系统,不仅仅是幸运,而似乎是一种必定。

这些观测证实了原行星盘是太阳系统形成过程的普遍现象,太阳系也不例外。

越来越多的证据,都一次次证实了爱因斯坦广义相对论的预言和宇宙标准模型的猜想,也足以说明,在宇宙中太阳的形成具有相同的规律。

太阳的寿命严格遵循与质量成反比的规律,也就是质量越大寿命越短,质量越小寿命越长。

比如已知最大的太阳R136a1,其质量约为太阳的215倍,寿命就只有约300万年,现在已经170万岁了,还有130万年就将寿终正寝。

研究认为,太阳这种质量的黄矮星寿命约为100亿年,现年约50亿岁,正值壮年,是主序星最稳定阶段。

还有约50亿年,太阳就进入演化晚期,就会变得很不稳定,末期会变成红巨星发生膨胀,半径超过现在的200倍,其酷热的气体将气化掉水星、金星,蔓延到地球。

地球会不会被吞噬已经不主要,因为那时地球早已海枯石烂,就像一颗被烤干烧焦的土豆,一切生命早就消失殆尽了。

事实上,太阳系的一切都与太阳息息相关,一旦太阳没有了,所有的行星即便没有被气化掉,也都失去了光明和能量,成为流浪死星。

太阳在红巨星膨胀后期,外围的气体会渐渐消散在宇宙,最后在核心留下一颗碳星,即白矮星,其大小约和地球相当,但质量却约为现在太阳的50%,密度大于每立方厘米1吨。

而小于太阳质量0.8倍以下的太阳,被称为红矮星,这种太阳最小的不到太阳质量的0.08倍。

科学家们2014年发现距离我们40光年的太阳J0523,只有太阳质量的0.077倍,被认为是太阳的最小临界质量,再小就无法点燃核心氢核聚变,成不了太阳。

红矮星由于核心压力小温度低,核聚变缓慢,因此是寿命最长的太阳。

最大的红矮星也有数百亿年寿命,较小的红矮星寿命则可达千亿乃至万亿年,而那颗J0523红矮星,寿命可达令人恐怖的12万亿年,这种红矮星实际上会与宇宙同存亡。

红矮星核心氢核聚变结束后就会熄灭,收缩压力再也点燃不了氦核聚变,因此其归宿是渐渐冷却成为一颗不发光也不发热的黑矮星。

由于宇宙寿命至今才138亿年,因此迄今为止还没有一颗红矮星死去。

而大于太阳质量8倍的太阳,核心的核聚变不会在碳元素结束,而是一直聚变到铁,然后发生热核失控,核心坍缩导致大爆炸,最后核心可能留下一颗中子星;

更大质量的太阳,发生超新星大爆炸后,由于核心压力和温度更高,会坍缩成一颗黑洞。

这种太阳的质量一般要在太阳的30~40倍以上。

黑洞是宇宙中的顶级尸骸,通吃一切天体。

观测发现目前最大的黑洞质量是太阳的1040亿倍,编号为J073739.96+384413.2。

所有的黑洞都在吸积周围的天体物质,一切靠近黑洞的天体物质都有去无回,所以有人认为,宇宙最后的归宿可能就是黑洞。

当然,宇宙的归宿还有多种说法,现在主流的说法更倾向于暗物质暗能量的博弈,这是两个死对头,控制着宇宙的走向,暗能量推动着宇宙膨胀,暗物质通过引力让宇宙岛聚拢合并,最后宇宙是大撕裂还是大坍缩,就要看这两种力量博弈的结果是鹿死谁手了。

自从有了哈勃望远镜,人类对宇宙探索的视野就大大延伸了,现在又有了韦伯望远镜,将人类的目光又延伸了几亿光年,已经看到了大爆炸仅4亿年的婴儿宇宙。

根据观测和科学估算,在我们可观测宇宙中,就有上万亿个宇宙岛甚至更多。

在我们太阳系的家园银河系,就有4000亿颗左右的太阳,太阳只不过是这些太阳中普通一员,属于一个中小质量的黄矮星,这类太阳约占银河系太阳总量的12%;

银河系或者说宇宙中最多的太阳是红矮星,也就是太阳质量0.8倍以下的小太阳,占太阳总量的约80%以上;

而大于太阳质量的太阳不多,只有不到10%。

太阳是宇宙可见物质的重要组成部分,是组成宇宙岛的最重要成员。

但在广袤的宇宙,银河系只是万亿宇宙岛中的普通一员,太阳只是银河系4000亿颗太阳的普通一员,地球只有太阳质量的33万分之一,80万人类就生存在地球这样一粒宇宙尘埃上。

因此人类、地球、太阳系在宇宙中实在太渺小太渺小了,渺小得完全可以忽视不计。

然而我认为,唯有科学精神伟大而永存。

因为只有在科学精神和科学方法的指导下,才干不断有新的科学发现和对自然规律深入认识,这些将是整个宇宙文明的共识,并参与文明之间的交流,源远流长。

但科学没有绝对真理,也没有尽头,永远在路上。

我们要做的只是跟上科学的步伐,不断学习新知识,增加和不断深化自己对宇宙的认知,才干活的更豁达更明白。

对此,各位如何看?欢迎讨论。

深度解析五大类球粒陨石,从H型到CB型

球粒陨石是一种内部常含有毫米级硅酸盐球粒结构的陨石,因保留了太阳系形成初期的信息,是所有陨石类型中最原始、最能代表太阳星云平均组分的样品,是人类研究地外行星及太阳系形成不可缺失的重要样品。球粒陨石可根据岩石结构、矿物及全岩成分、同位素组成特征分为不同的亚类,可分为:普通球粒陨石、碳质球粒陨石、顽辉石球粒陨石、K型球粒陨石、R型球粒陨石。

Eagle (EL6)顽辉球粒陨石 科学研究认为,不同的亚类球粒陨石来源不同的小行星母体,暗示了陨石母体形成阶段成分及热力学环境的不同。

球粒陨石所含主要矿物为橄榄石和辉石,次要矿物为长石、铁纹石、镍纹石和陨硫铁;

其中普通球粒陨石根据所含金属矿物的多少分为高铁H型球粒陨石、低铁L型球粒陨石、更低金属LL型球粒陨石;

Northeast Africa 071碳质球粒陨石 (CBb) 碳质球粒陨石根据岩性、金属含量、球粒、难熔包体等等 分为:CI型、CM型、CO型、CV型、CK型、CR型、CH型、CB型,8个类型,其中每个类型有其的独特性,如CB型碳质球粒陨石所含铁镍金属颗粒很高,切面可肉眼看到明显的大的金属球粒状,而CM型碳质球粒陨石却几乎不含铁镍金属矿物;

顽辉球粒陨石是一组还原程度太高的球粒陨石,含有大量金属矿物颗粒,并含有特征矿物陨硫钙矿,根据铁含量的高低,细分为EH型(高铁)与EL型(低铁)两个类别;

Awsserd R型球粒陨石 R型球粒陨石是一类氧化程度较高的球粒陨石,大多数R型球粒陨石经历不同程度的热变质,不含金属矿物颗粒,主要矿物为橄榄石,橄榄石中的镍含量较高;

K型球粒陨石属于未分组球粒陨石,含有球粒,球粒中的主要矿物是橄榄石和辉石,含有金属颗粒,主要是铁纹石和镍纹石。

Kakangari K型球粒陨石 本文藏品图片来自网络,版权归原作者所有,如侵联删;

文章来自中历收藏品鉴定中心,2014年成立,为我国合法的独立的第三方专业鉴定机构,专注鉴定服务,不参与任何交易,对陨石鉴定采用仪器无损化学成分分析,并将分析结果与国家科研确认的各陨石数据比对,综合陨石各形态结构特征,从而准确科学得出是否陨石,是哪类陨石,并根据陨石品种做相应的参考价格评估,过程公开透明,藏家可全程参与,证书得到了专业人士及社会各界的高度认可,陨石鉴定可咨询。

太阳系演化揭示地球生态终将瓦解

2025-10-20 19:20:38 作者:狼叫兽 美国国家航空航天局与东京大学的联合研究团队近日利用超级计算机建立了太阳系演化模型,重点探讨太阳活动对地球生态系统长期演变的影响。模拟结果表明,地球生态系统的根本性瓦解预计将在约100亿年后发生,即大约公元10000022021年。

到那时,太阳持续增强的辐射将导致地表温度不断升高,液态水彻底蒸发,所有已知生命形式因无法适应极端高温而走向终结。

研究人员指出,这一时间节点远远超出人类文明可能延续的时间范围,因此公众无需对此产生焦虑。

相较而言,人类或将面临更为紧迫的生存风险。

尽管此次研究并未预测人类灭绝的具体时间,但科学界普遍认为,气候变化、自然资源耗竭以及小行星撞击等潜在危机,可能在数百年甚至更短时间内对人类社会构成重大威胁。

与蟑螂、老鼠等具备高度环境适应能力的生物相比,人类在面对剧烈环境变化时表现出更大的脆弱性。

研究同时也释放出积极信息:生态系统的崩溃是一个极其缓慢的过程,这为人类争取了充足的应对时间。

然而值得注意的是,当前人类活动正在显著加剧地球系统的负担。

温室气体排放引发的全球变暖、极地冰盖加速消融等现象,其发展速度已超出早期科学模型的预估,可能导致环境恶化提前于自然演化的时间表到来。

面对这一不可逆转的长期趋势,科学界呼吁尽早制定并实施应对策略。

在短期内,应重点推进密闭式生命维持系统和人工生态技术的研发,以提升地球宜居环境的韧性与可持续性;

从长远角度出发,向地外空间拓展将成为保障人类延续的关键路径。

目前,相关机构正持续推动深空探索与行星移民技术的发展,致力于在地球之外建立可长期居住的新型生存空间。

返回搜狐,查看更多

猜你喜欢

-

太阳系八大行星简介 太阳系 2026-01-05

太阳系八大行星简介 太阳系 2026-01-05 -

每秒飞行30万千米,光速其实在宇宙中慢如蜗牛 光速 2026-01-05

每秒飞行30万千米,光速其实在宇宙中慢如蜗牛 光速 2026-01-05 -

作为太阳系中最大的行星,木星究竟有多大? 太阳系 2026-01-05

作为太阳系中最大的行星,木星究竟有多大? 太阳系 2026-01-05 -

神秘!宇宙最恐怖的十大星球,科学家揭开另类外貌 宇宙探索 2026-01-05

神秘!宇宙最恐怖的十大星球,科学家揭开另类外貌 宇宙探索 2026-01-05 -

土卫二为什么是太阳系中的生命潜力之星 太阳系 2026-01-05

土卫二为什么是太阳系中的生命潜力之星 太阳系 2026-01-05 -

科学对宇宙探索的贡献有多大?未来的宇宙探索将怎么发...? 宇宙探索 2026-01-06

科学对宇宙探索的贡献有多大?未来的宇宙探索将怎么发...? 宇宙探索 2026-01-06 -

探索宇宙的神秘——射电望远镜? 宇宙探索 2026-01-07

探索宇宙的神秘——射电望远镜? 宇宙探索 2026-01-07 -

人类探索宇宙白洞,会带来怎么样的奇怪经历?爱因斯坦告诉你答案? 宇宙探索 2026-01-06

人类探索宇宙白洞,会带来怎么样的奇怪经历?爱因斯坦告诉你答案? 宇宙探索 2026-01-06