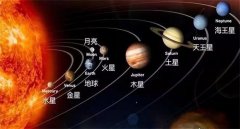

43.6亿年前巨大行星撞击地球形成月球

关于月球形成的主流理论是,月球在火星大小的

【菜科解读】

对月球岩石的最新分析表明地球的卫星可能比原来估计的年轻2亿岁。

关于月球形成的主流理论是,月球在火星大小的天体和早期地球的一次巨大撞击中诞生,这次灾难性的碰撞产生的残骸聚集起来形成月球。

当月球冷却时,它们固化为不同的矿物成份,可以从中推断相对年龄。

在巨大撞击模型中,一种被称为铁磁质斜长岩(FAN)的岩石类型代表了壳岩石的最老形式,但通过分析放射性元素铅和钕的同位素,精确地测定它的年龄,因为极低的元素浓度受到阻碍,事实是月壳的大多数古老岩石受到后来撞击的影响。

进一步,FAN主要由一种矿物组成,斜长石,但大多数现行的测定年龄的方法需要至少两种成份迥异的矿物。

“我们幸运地发现了一片样品60025,它除了斜长石还具有异乎寻常的大量的辉石矿物,”华盛顿的卡内基科学研究所的理查德·卡尔森告诉《今日天文学》。

“我们利用传统技术,这些技术在登月以来的四十年里被逐渐改进,提高了以前的测定年龄的工作,并研究了一片样品。

”

精细化分析得到的FAN的年龄为43.6亿年,比最老的估计年龄45.68亿年明显地年轻,相当于太阳系的年龄。

这个新的年轻的年龄和地球的一些最古老矿物有关,这表明地球和月球上最古老的壳几乎在同时形成,,这个时间就在巨大撞击不久之后开始。

“热模型显示熔融的月球会结晶,形成和几百到几千年前的岩石成份类似的壳,”卡尔森说。

“如果月球的壳确实以这种方式形成,那么可能这种岩石的年龄确实不对应于月球的年龄。

”

这个发现暗示,月球比以前估计的固化时间晚得多,或者月壳由岩浆海洋固化而形成的理论是不正确的,或者被研究的岩石不能代表最古老的月球岩石样品。

然而,卡尔森坚信,团队的这个发现加强了月球形成的巨大撞击理论。

“行星累积的理论模型让几个巨大小行星生存很长时间(几亿年),因此“晚到的”巨大撞击是预料之中的,因为更早的巨大撞击的后果将被最后一次巨大撞击掩盖。

没有其它显而易见的机制能够形成这样年轻的月球。

”

世界上保存最久的粪便?来自000年前的粪化石

在农业社会,粪便由于可以作为肥料,所以在城市,每晚会有专人收集各家各户装在木桶中的粪便(俗称)。

但在工业社会,有了化学肥料,以及人粪的卫生问题,令人们对粪便的印象大打折扣。

下面就跟一起具体看看世界上保存最久的粪便等相关内容。

世界上保存最久的屎位于布雷登顿的南佛罗里达博物馆揭幕了一批奇怪而珍贵的“屎”,1277坨石化大便在10月3日为庆祝全国化石日向爱慕的公众开放。

石化的粪便也被称为“粪化石”(coprolite,在希腊文中意为“屎石”),这1,277坨粪化石收藏在2015年8月13日通过了吉尼斯世界纪录认证。

这些保存完好的粪便都在时间的长河中石化了。

许多保持着它们的天然形态,但原有的水和固形物结构则已被矿物质沉积取代。

展示中的大多数粪化石看,上去很新鲜,不只这个做成金粒餐会怎么样,但凑近细看,它们都硬得像石头一样,它们闻起来也像石头。

这个统称为“惊奇粪化石收藏”的巨型猫砂盒由George Frandsen拥有,这些粪便化石发现于八个国家和美国的十五个州。

有趣的是,大约30坨粪化石没有列入官方统计,并不是因为它们太美丽无法直视,而是因为古生物学家们并不确定它们是否真是粪便。

“它们以它们自己的方式美丽着,而且因为它们实际能告诉我们关于活跃在数百万年前就消失了的生态系统中的动植物生命的很多事情,它们也是很重要的。

”南佛罗里达州博物馆教育主管Jeff Rodgers说道,表达着他对粪化石的激情。

Rodgers见证了记录的官方计数。

“惊奇粪化石收藏”中的粪便化石根据其特点分类。

有内含固体外来物的粪化石,如牙齿、鳞片、植物碎片甚至骨头。

佛罗里达的粪化石包含250万年前至1万2千年前的看上去又新鲜又有味道的石化大便,可以追溯到更新世。

在南卡罗来纳州发现的带咬痕的粪化石被认为来自古代鳄鱼。

怀俄明的粪化石可追溯到5千万年前,怀俄明的古淡水湖被认为是地球上最好的化石遗址之一,它的粪化石有石灰石残留,一些昆虫也随着排泄物石化,也有密封在沉积岩基质中的粪化石。

来自摩洛哥的粪化石可追溯到白垩纪,它们是错综复杂的金色,如果你不知道你在看着什么它们几乎是美丽的。

藏品中还包括一堆混合小粪化石,放在一起算是一件。

到目前为止,发现的最大的粪化石被昵称为“宝贝”,取名自J.R.R.托尔金的《魔戒》中的炎魔。

科学家们认为,它来自被称为anthracosuchus balrogus的史前鳄鱼。

宝贝的尺寸约为19.6厘米x 12.5厘米,重约1914克。

而Frandsen的在线粪化石博物馆Poozeum,则正在寻找甚至更大只的粪化石。

粪便的形成原因食物在胃和小肠内进行消化、主要是各种消化酶的作用。

结肠不产生酶,只有细菌起消化作用。

结肠内有多种细菌,大肠杆菌70%,厌氧杆菌20%,还有链球菌、变形杆菌、葡萄球菌、乳杆菌、芽胞和酵母。

另有极少原生动物和螺旋体。

肠细菌的重要作用是能产生生理需要的物质,如食物缺乏维生素时可在肠内合成维生素K、维生素B12、B6、蔚酸、叶酸和消旋泛酸。

也能产生吲哚、粪臭素、硫化氢使粪有臭味。

如长期用抗生素则不易合成维生素而不能吸收,引起维生素缺乏症。

食糜通过回盲瓣到盲肠每24小时约500~1000毫升。

主要在右半结肠吸收,主要吸收水和钠,每日能吸收460毫当量的钠和350~2000毫升水。

也吸收少量钾、氯、尿素、葡萄糖、氨基酸、胆酸和药物。

直肠也能吸收水、少量葡萄糖、氨基酸、牛奶和药物。

肠功能障碍、肠炎和感染时可影响吸收。

腹泻时肠蠕动增强,吸收减少,严重时可丢失大量维生素、水和电解质。

如果正常则在乙状结肠内形成粪便,等待排出。

粪便的形成与食物无重要关系,禁食和正常喂养的动物粪便无显著区别,只是粪量减少。

粪便组成都是一样,含有食物中不消化的纤维素、结缔组织、上消化道的分泌物,如粘液、胆色素、粘蛋白、消化液、消化道粘膜脱落的残片,上皮细胞和细菌。

如不吃蔬菜和粗糙谷类粪便组成常是一致的,即65%水分,35%固体。

固体部分细菌最多可达50%,但大半细菌排出时己死亡。

另外2~30%是含氮物质,10~20%是无机盐(钙、铁、镁)。

脂肪占10~20%,有2种,分解的脂肪是食物未被吸收的,中性脂肪由细菌和上皮残片而来的。

另有胆固醇、嘌呤基和少量维生素。

正常粪便是圆柱形,长10~20厘米,直径2~4厘米,重100~200克。

食用蛋白质的粪便为棕黄色或黄色,有臭味,硬而成块,含有很多革兰氏阳性细菌。

食用碳水化物的粪便为棕绿色、恶臭味、软或半液体状、酸性、含有很多革兰氏阴性细菌。

正常粪便稍有棕色,这是因有粪胆素和尿胆素,粪便颜色因食物而不同,某些药物可改变颜色。

正常粪便为碱性,其高低与在结肠存留时间长短成正比。

稀便是酸性可刺激肛门周围皮肤而疼痛。

食用辣椒或饮酒可引起肛门直肠反应性充血使痔疮急性发作。

结肠内气体约100毫升,60%氮、10%二氧化碳、25%甲烷、5%硫化氢和少量氧气。

气味因食物和气体组成而不同,如硫化氢过多可引起硫血红蛋白血症,出现紫绀为肠源性紫绀。

这些气体的来源,主要是随饮食和呼吸吞入的空气,占70%。

另外是细菌对碳水化物发酵而产生的,豆类、白菜、葱头产气较多。

细菌发酵产生的气体,有的能燃烧,氢高达20.9%、甲烷7.2%,电灼时可引起爆炸应注意。

肠内气体可使结肠轻度膨胀,帮助蠕动,气体越多肠越活动,腹内有微细的噼啪肠鸣。

气体过多使肠壁扩张,牵拉神经从而致疼痛。

继续扩张可使肠壁血管受压妨碍吸收进一步胀气,形成恶性循环。

肠气向上打嗝由食管排出,向下由肛门排出,在肠内吸收到血循环内而感结直肠粘膜内有杯状细胞,分泌碱性粘液保护粘膜,滑润粪便,帮助排便。

越是远段分泌越多,直肠分泌量就更多。

化学和机械性刺激可增加粘液分泌,如直肠绒毛乳头状瘤,常排出大量粘液。

肛腺也分泌腺液潴留于肛窦内,当排便时被挤出滑润粪便以利排出。

有的细胞分泌激素如血管活性肠肽,能刺激肠液分泌,松弛肠肌。