之?让辛追千年不腐

【菜科解读】

人类历史几万年,中华历史3000年上下,在这漫长的时间长河当中,有许许多多的奇闻异事,那么你知道有哪些奇闻异事吗?今天我给你讲述一个关于中国古代西汉女子辛追的奇闻异事,辛追是古代西汉时期的侯爵夫人。

她的坟墓是在她死后2000多年以后被发现的,但是她被挖掘出来的时候,周身被一种液体浸泡着,而且她的尸体保存非常完好,而且器官和血液也都是完好无损的。

并且在她的血管中也发现了少量的a型血液,而且她的头发和睫毛都是完好无损的。

而且至今科学家们也不知道这种能使她身体2000年不腐烂的液体究竟是什么东西?埃及的金字塔是世界闻名的建筑物,但是早在几千年之前的人们是如何把重达几吨的东西,一点一点的累积起来的呢,又是如何在法老死后把他放进盖好的金字塔之中的呢?这些都是我们要关于金字塔没有解开的疑惑。

除此之外还有就是世界上的百慕大三角被称为死亡之角。

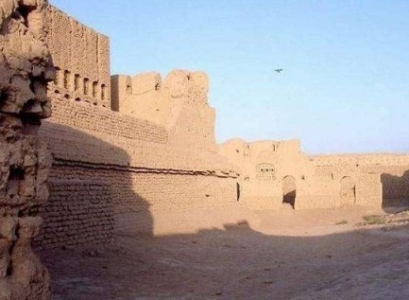

百慕大三角是一片海域,交通非常便利,有众多轮船,飞机等经过这里,但是这一片海域一旦进到这里,就会磁场混乱,有的时候飞机和轮船就会莫名失踪,再也寻找不到,而至今为止科学家们没有给出一个准确的答案这里为什么会磁场混乱而消失的人们又究竟去了哪里?奇闻异事还有很多,比如丝绸之路上的楼兰古国,又怎么消失在了沙漠之中?它是否又会在一个某一天之内突然出现了?天下之大无奇不有,奇闻异事也不会仅仅是这几件,想了解更多大家可以自己去寻找。

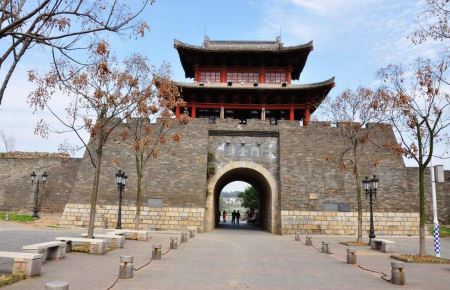

黄鹤楼:千年诗韵与仙踪传奇交织的华夏地标

这座始建于三国时期的建筑,既是文人墨客的精神图腾,更是承载着仙道传说与历史记忆的文化符号。

其1800年的兴衰史,交织着战争烽火、艺术瑰宝与民间信仰,构成一部跨越时空的立体史诗。

一、军事要塞到文化圣地的历史嬗变黄鹤楼的诞生,始于三国时期东吴孙权的战略布局。

公元223年,孙权在夏口城西南角的黄鹄矶上筑楼,作为军事瞭望所。

这座“以武治国而昌”的统治者,将防御北方曹魏的军事需求与长江天险结合,使黄鹤楼成为江夏城防体系的重要节点。

考古发现表明,初代黄鹤楼采用夯土台基与木构架结合的建筑形式,底层面积约300平方米,高度达18米,与同期襄阳城楼规模相当。

晋灭东吴后,随着政治格局变化,黄鹤楼逐渐褪去军事色彩。

唐代永泰元年(765年),其规模已扩展至“楼高五丈,广十丈”,成为文人雅集的胜地。

阎伯理《黄鹤楼记》记载,此时期“游必于是,宴必于是”,每年春秋两季的文人雅集多达30余次。

崔颢《黄鹤楼》诗中“昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼”的千古绝唱,正是这一文化转型的生动写照。

明清两代,黄鹤楼历经7次毁灭与10次重建。

同治七年(1868年)重建的楼阁,采用“四边套八边形”的独特形制,飞檐翘角达60个,楼体由72根圆柱支撑,象征“七十二地煞”。

其毁灭于光绪十年(1884年)的大火,不仅是建筑艺术的损失,更标志着中国古典楼阁营造技艺的断层。

1981年重建工程中,建筑师们通过《营造法式》与《工程做法则例》的互证,采用钢筋混凝土仿木结构,使新楼在保持51.4米高度、30米底层边宽的恢弘气势的同时,实现结构抗震性能提升40%。

二、仙道传说的文化基因解码黄鹤楼传说体系的核心,是“仙人乘鹤”的原始意象。

南朝祖冲之《述异记》记载的驾鹤仙人,经《南齐书》中“子安”到《黄鹤楼记》中“费祎”的形象演变,形成丰富的叙事谱系。

这些传说并非孤立存在,而是与荆楚文化中的巫觋传统、道教信仰深度融合。

北宋《云笈七签》记载,吕洞宾曾在黄鹤楼“留圣迹”,其升天时“黄鹤楼头留圣迹”的碑刻,至今仍保存在楼内。

传说中辛氏酒店的故事,蕴含着民间智慧与商业伦理。

老道以橘皮画鹤、吹笛驭鹤的情节,既体现道教“点石成金”的法术想象,也反映唐代商业繁荣背景下“以德致富”的价值观。

统计显示,唐代黄鹤楼周边酒肆达23家,其中7家店主有乐善好施的记载。

这种文化基因在后世不断变异,形成“善有善报”的叙事母题,对徽商、晋商等商帮文化产生深远影响。

从文化传播角度看,黄鹤楼传说具有惊人的生命力。

元代马致远《岳阳楼记》杂剧中,黄鹤楼与滕王阁、岳阳楼并称“江南三大名楼”;明代冯梦龙《喻世明言》中,“黄鹤楼头吹玉笛”成为士人失意时的经典意象。

这种跨地域、跨阶层的传播,使其成为中华文化共同体的精神符号。

三、诗画艺术的永恒母题黄鹤楼的文化魅力,在诗画艺术领域达到巅峰。

据统计,现存吟咏黄鹤楼的诗词达1782首,其中唐代437首、宋代312首、明清两代933首。

李白“黄鹤楼中吹玉笛,江城五月落梅花”的浪漫想象,与陆游“苍龙阙角归何晚,黄鹤楼中醉不知”的沧桑感慨,形成时空对话。

这些诗歌不仅塑造黄鹤楼的文化形象,更构建起“登楼—怀古—思乡”的情感范式。

绘画艺术中,黄鹤楼成为“江山胜景图”的核心元素。

南宋赵伯驹《长江万里图》中,黄鹤楼以“展翅欲飞”的姿态占据画面中心;明代仇英《黄鹤楼图》采用“三远法”构图,将楼阁与长江、龟山、蛇山融为一体。

这种视觉呈现,使黄鹤楼超越实体建筑,成为“天地精神之往来”的象征。

当代艺术创作中,黄鹤楼元素持续焕发活力。

2024年武汉地铁5号线“黄鹤楼站”采用全息投影技术,将崔颢诗中的意境转化为动态光影;艺术家徐冰创作的《天书》系列,以黄鹤楼楹联为蓝本进行文字解构。

这些创新实践,证明传统符号在数字时代的再生能力。

四、现代转型中的文化传承1985年重建的黄鹤楼,在保持传统形制的同时,融入现代科技元素。

楼内安装的智能监测系统,可实时监控结构应力变化,其抗震性能达到9度设防标准。

公园内的5G全息剧场,通过虚拟现实技术重现崔颢题诗、李白送别等历史场景,年接待游客超500万人次。

在非物质文化遗产保护方面,黄鹤楼传说于2011年入选国家级非遗名录。

传承人陆鸣创编的《黄鹤楼传奇》皮影戏,在武汉中小学巡演200余场;学者王兆鹏主持的“黄鹤楼诗词数据库”,收录历代作品1.2万篇。

这些举措使传统文化基因在数字时代实现活态传承。

国际文化交流中,黄鹤楼成为中华文明的“金色名片”。

2023年“黄鹤楼文化论坛”吸引37国学者参与,其建筑模型作为国礼赠予联合国教科文组织。

这种跨文化对话,既彰显文化自信,也促进文明互鉴。

黄鹤楼的存在,超越了建筑实体的物理意义。

它是三国烽烟与盛唐气象的历史见证,是仙道传说与市井智慧的结晶,是诗词歌赋与丹青笔墨的永恒母题。

当游客登临楼顶,俯瞰长江奔流、龟蛇锁江的壮阔景象时,看到的不仅是自然景观,更是一个民族在历史长河中砥砺前行的精神图谱。

这种跨越时空的文化共鸣,正是黄鹤楼永葆魅力的根源所在。

在全球化与本土化交织的今天,这座千年名楼将继续书写新的传奇,成为连接过去与未来的文化桥梁。

疑似笔记本电脑的物品出现在了千年前的雕像上 无从考究

即便是人类的科技力量发展到如今这样的程度,也仍然无法解开地球上的很多未解之谜,,这些问题只能交给时间去慢慢证实。

史前高级文明古埃及的金字塔,以及玛雅文明的突然消失,至今都让人无法理解,难道说地球上真的存在过更加高级的文明,或许只有这种说法,才可以合理的去解释那些历史难题。

地球已经诞生了几十亿年之久,而人类历史的出现才不过百万年,因此人们就可以合理的怀疑,在人类文明还没有诞生的那段时间,地球上就已经出现了其他高级文明。

随着时间的不断变迁,高级生物们的生存面临诸多考验,最终遗憾地走向灭绝,因为地球曾发生过重大的改变,所以人类才无法找到高级文明存在过的痕迹。

特别的雕像古希腊的一幅雕像上,刻画了两个主人公,本来并没有什么特别之处,但却有一个细节吸引了人们的注意。

仆人正面向端坐在椅子上的女主人,手中拿着一个神秘的物品,从外形上进行分析,该物体看起来与如今的笔记本电脑非常相似。

虽然这种言论并没有得到大多数人的认可,但这个神秘物体的一侧,竟然出现了两个小孔,就像是USB插孔一样,令人感到匪夷所思。

暂时无从考究这一现象令考古学家也不得不产生了怀疑,难道千年之前的地球上,真的出现过高级文明,他们在当时就已经掌握了发明电脑的能力。

还有人提出了另外一种设想,认为远古雕像上的笔记本,其实是现代人后来添加上去的。

总而言之,该神秘物体究竟是什么,目前还没有得到一个确切的定论,此事至今迷雾重重。