中国载人航天应用成果广泛服务国计民生

在8月18日的载人航天工程空间应用与发展情况介绍会上,中国载人航天工程新闻发言人林西强介绍说。

2022年年底,中国空间站全面

【菜科解读】

□ 本报记者 廉颖婷

在空间站规划和建造期,中国载人航天研制部署了一批国际领先的空间科学研究与应用设施,通过持续滚动开展大规模的科学研究与应用项目,目前,国家太空实验室已正式运行,空间应用有序展开、成果频现。

在8月18日的载人航天工程空间应用与发展情况介绍会上,中国载人航天工程新闻发言人林西强介绍说。

2022年年底,中国空间站全面建成,中国载人航天工程随即转入应用与发展阶段。

进入新阶段,载人航天工程取得大量具有国际先进水平的应用成果。

空间应用有序展开成果频现

据林西强介绍,截至目前,空间站已安排在轨实施了110个空间科学研究与应用项目,部分项目已取得阶段性应用成果。

在空间生命科学领域,我们实现了水稻‘从种子到种子’的全寿命周期培养,在功能基因调控方面的发现有望促进地面新品种水稻株系培育和高产增收。

中国载人航天工程空间应用系统副总指挥王强说。

在人体研究领域(航天医学实验领域),开展了长期航天飞行条件下失重、辐射等复合因素对航天员健康、行为与能力的影响等性机理探索和应用基础研究,在人体心血管、骨骼等方面获得了航天医学新发现。

中国载人航天工程航天员系统副总设计师李莹辉介绍说。

在空间材料科学领域,首次获得壳/核结构组织相分离合金材料,有望为航空航天、核电等行业有关相分离合金材料研发提供理论和技术支撑。

王强说。

据中国航天科技集团有限公司五院航天技术试验领域研制人员郭佩介绍,在空间新技术领域,空间高效自由活塞斯特林热电转换试验相关效率指标达到国际先进水平。

斯特林热电转换系统可将热能高效转化为电能,减少对太阳能的依赖,为未来载人月球探测与深空探测任务积累了技术基础。

此外,面向社会公开征集的天舟系列货运飞船搭载项目已有11项通过天舟三号至天舟六号进行了搭载试(实)验,在轨试验进展整体顺利,取得预期效果。

林西强说。

其中,空间站双光子显微镜项目开展在轨实验并取得成功,这是首次在航天飞行过程中获取航天员皮肤表皮及真皮浅层的三维图像,为未来开展航天员在轨健康监测提供了全新工具。

载人航天30年应用成果丰硕

中国载人航天工程自1992年立项实施起,就着眼于充分发挥应用效益的目标,提出造船为建站,建站为应用的理念。

30年来,载人航天工程应用成果丰硕。

在空间实验室阶段任务期间,进一步拓展了空间科学与应用领域,实施了70余项科学实验与技术试验。

林西强说。

其中,空间冷原子钟、伽马暴偏振探测仪等项目取得国际领先的科学研究成果,引领我国空间科学与应用快速发展。

在空间站阶段任务期间,立足建设国家太空实验室,研制了我国覆盖空间科学与应用领域最全、具有国际一流水平的舱外实(试)验设施,必将有力推动空间科学、空间技术和空间应用全面发展。

据林西强介绍,目前,空间应用成果转移转化成效显著,载人航天工程4000余项成果广泛应用于国家各行各业,服务国计民生。

空间生命科学研究成果直接应用于生物材料、药物、医疗和农业技术;微重力流体、燃烧和材料科学等方面的研究成果为解决国家材料短板问题、改进相关产品生产加工工艺等作出贡献。

林西强说,以空间实验获得的一种非晶合金制备方法为例,相关成果已广泛应用于新能源汽车、智能终端设备的量产零部件中。

此外,利用飞行任务开展的航天育种搭载实验3000余项,育成主粮审定品种240多个,蔬菜水果、林草花卉新品种400多个,创造直接经济效益逾3600亿元,年增产粮食约26亿公斤。

载人航天工程应用取得的成果还在自然资源与生态环境保护、防灾减灾、公共服务等国民经济各领域广泛应用,助力提升社会治理能力现代化水平。

林西强说。

未来有望获取一批创新科技成果

进入应用与发展阶段,我们将长期高效运行体系完善、水平领先的国家太空实验室,持续开展空间科学研究与应用。

展望未来,中国空间站有望获取一系列重大科学发现和一大批创新科技成果,必将在全面建设社会主义现代化强国的新征程上作出更多更大贡献。

林西强说。

#p#分页标题#e#

在基础研究方面,已布局的世界领先超冷原子物理实验平台调试进展顺利,有望制备地面无法实现的、接近绝对零度的超低温量子气体,获得物质玻色爱因斯坦凝聚态,在超低温量子物态、量子相变等方面预期取得新的重大发现。

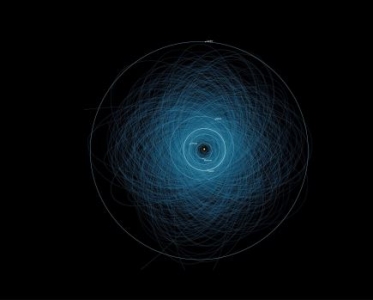

当前正在研制的巡天空间望远镜,入轨后将开展17500平方度的大面积天区深场巡天观测以及不同类型天体的精细观测,预期在宇宙学、暗物质与暗能量等问题上取得丰硕的开创性科学成果。

林西强表示。

在技术创新方面,通过开展空间材料制备研究,可为国家战略急需材料的制备与工艺改进作出实质贡献。

林西强举例说,通过空间干细胞与增殖分化、器官芯片与类器官、蛋白质结晶、合成生物制造等方面研究,可为面向大众健康的再生医学、精准医疗、新药开发等提供新方法和新手段。

土星有行星环,地球为啥没有?本来地球曾经有过,火星将来也会有

这四颗行星都属于巨行星,它们的引力比岩质行星更大,因此它们能够将星球周围的小物质吸附过来,从而形成行星环。

除了质量不同之外,行星环的形成与行星与太阳的距离也有一定关系,太阳系四个岩质行星都没有行星环,另一个真相也是它们都距离太阳较近,太阳风就比较强烈,而在太阳光的照射下,水分子也无法凝结成冰晶,更无法与尘埃凝聚成较大的小行星等,所以就很不容易形成行星环了。

不过,行星环还有另一种形成模式,就是行星的卫星围绕行星运行的时候,或者其他大个头的小行星或彗星等路过行星的时候,它们若与行星的距离达到洛希极限,那么这颗小星体就会分解成为行星的行星环,比如若月球距离地球大约1万公里的时候,就会被地球的引力撕成碎片,从而变成地球的行星环。

本来在月球形成的时候,就经历过成为地球行星环的一刻,天文学家们普遍认为月球是由于一颗质量较大的天体撞击地球之后形成的,撞击后飞溅出去的碎块曾经形成了地球的行星环,但是由于这个行星环的物质分布很不均匀,导致行星环的物质凝聚融合在一起,形成了月球。

而火星的卫星火卫一由于距离火星较近,并且仍然在一步步靠近火星,所以他将来也有可能会到达火星的洛希极限,从而成为火星的行星环也有一种可能是将来直接撞击的火星上。

星空有约|今年别错过火星和这三颗行星同框

届时,公众将看见两颗明亮行星近距离同框。

中国科学院紫金山天文台科普专家介绍,这是2024年适宜观赏的第一场太阳系行星相合。

什么是行星相合?紫金山天文台科普主管王科超介绍,天文学上定义的合并非两个天体真的合并在一起,而是指两个天体的地心视赤经或地心视黄经相同。

行星合行星、行星合月都指的是两个天体的地心视赤经相同。

不同于每个月会发生多场的行星合月,2024年全年共有12次太阳系行星相合,这与行星在天球上‘走’一圈的时间有关。

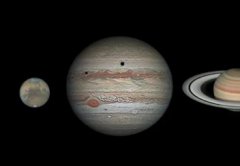

王科超说,今年最适合观赏的行星相合,除了2月22日的火星合金星,还有4月11日的火星合土星,以及8月15日的火星合木星。

这四颗行星都很明亮,且这三次相合两个天体间的角距离都不到1度,肉眼就能看到两颗星同框的画面。

何时适合观赏这三次行星相合呢?天文学上合是一个精准时刻,但对公众观测而言,在‘合’的前后几天都可观赏这一天象。

王科超说,三次相合时,两颗行星都位于太阳的西边,观赏时间都在日出之前。

具体到火星合金星,适宜观赏的时间约为日出前一小时,火星合土星的适宜观赏时间约为日出前一个半小时,火星合木星则是在午夜后到日出前都适宜观赏。

肉眼观测这三次相合,两颗行星相距这么近,如何分辨?王科超建议,一是从亮度上看,相合时,金星、木星都明显比火星要亮,土星比火星稍亮些。

二是从方位上分辨,肉眼看去,相合时,火星在天空上位于金星的下方,位于土星、木星的上方。

我们肉眼看到的两颗行星同框,是由于两颗行星及地球在运行过程中,排列成近似一条直线而出现的视觉现象,两颗行星实际上相距甚远,以火星与土星为例,二者间距离约为12亿千米。