7650万年前的Daspletosaurus?wilsoni化石填补了霸王龙研究史上长期存在的空白

【菜科解读】

艺术家对Daspletosaurus wilsoni的渲染

7650万年前的Daspletosaurus wilsoni化石填补了霸王龙研究史上长期存在的空白

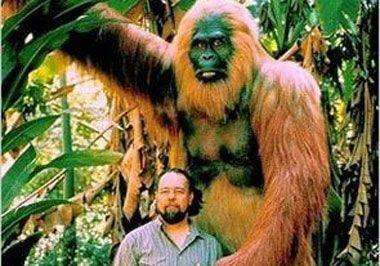

挖掘Daspletosaurus wilsoni残骸的古生物小组。

在露出一副骨架之前,必须清除25英尺的岩石。

(神秘的地球uux.cn)据cnBeta:让任何人在五秒钟内说出三种恐龙的名字,保证霸王龙会榜上有名。

无论是因为《侏罗纪公园》的谋杀场景,还是因为人类对古代食肉动物的深深迷恋,霸王龙已经成为一种文化符号。

然而,尽管我们对这种小臂爬行动物本身有了一定程度的了解,但令人惊讶的是,科学家们对这一家族的其他成员并没有多少了解。

关于孕育出这种凶恶的、典型的恐龙的祖先树,仍然存在大量的问题--尽管北达科他州荒地恐龙博物馆的古生物学家说我们可能最终有了一些答案。

古生物学家Elias Warshaw和Denver Fowler在周五发表在《古生物学和进化科学》杂志上的一篇论文中,报告了一个7650万年前的化石的发现,他们认为它属于T.Rex的祖先之一,一个现在被称为Daspletosaurus wilsoni的物种。

人们看到一个蓝灰色的恐龙头,有一双带着小角的刺眼的眼睛。

恐龙的下巴是黄褐色的,固定着一副可怕的牙齿。

这种恐龙预计生活在白垩纪时期,似乎和它著名的后代一样凶猛。

D. wilsoni,字面意思是"威尔逊的可怕的爬行动物",这是以发现该标本的约翰-P-威尔逊命名的,它的头骨中可能曾经有类似气囊的结构,蓝灰色的颜色,一组锋利的牙齿和一个拉长的眼窝--边上有角。

但是简而言之,找到这个物种对科学家来说是一件大事,因为它的存在可以提供霸王龙家族背景故事中的"缺失环节",弥合长期以来老的和年轻的霸王龙物种之间的差距,这两个物种分别生活在大约7700万到7500万年前。

Warshaw和Fowler在一份声明中写道:"自20世纪90年代以来,围绕着Daspletosaurus展开了辩论,这是一种已知来自蒙大拿州和阿尔伯塔州的大型暴龙,它被认为是霸王龙本身的祖先"。

但是根据该声明,重建达斯普利特龙的进化关系一直受到良好标本稀少的阻碍,许多研究人员仍在争论这些霸王龙是代表一个单一品系的原地进化还是代表来自不同品系的几个密切相关的物种。

"我们现在可以看到,这些物种中的许多物种实际上在时间上彼此分离得很细,"声明中写道,"在一个单一的进化系中形成了连续的阶梯状台阶,其中一个祖先物种直接进化成一个后代物种。

"

该小组甚至将其发现的化石命名为"西西弗斯",以希腊神话中因欺骗死亡而受到惩罚的国王命名。

传说中,西西弗斯的惩罚是将一块巨石滚上山顶,但每当他接近山顶时,巨石就会滚回山下。

这种看似可怕的努力持续了很久。

"研究人员说:"整体头骨和部分骨架,BDM 107,被昵称为'西西弗斯',因为它似乎是一项无休止的任务,要清除超过25英尺(8米)的岩石,这些岩石躺在骨头上面。

巴德兰兹恐龙博物馆的工作人员杰克-威尔逊在2017年首先发现了这个骨架 -- 一块小而平的骨头从高耸的悬崖底部探出头来。

经过仔细检查,这一小块证据被证明是恐龙鼻孔的一部分。

就这样,挖掘工作开始了,在2021年达到高潮,发现了一个精致的暴龙型动物形象。

"这些发现表明以前的研究将几种达斯普拉特龙确定为一个单一的进化品系是正确的,并支持霸王龙从这个群体中的后裔。

"

种子蕨植物“中华叉羽叶”在中国华南的新发现及意义

自1878年建立至今,已有一百四十余年的研究历史,曾在全球范围内广泛分布。

然而,由于化石标本保存条件及形态特征认识的限制,对该植物的分类属性尚有争议,一些欧洲学者主张将其并入另外一种种子蕨植物枝羽叶属(Ctenozamites)。

该属在中国的研究历史首次开始于徐仁先生1950年命名的中华叉羽叶(Ptilozamiteschinensis)。

该植物最早发现自我国湖南,并具有重要的生物地层学和古地理学指示意义。

由于过去缺少完整标本和角质层解剖构造技术,中华叉羽叶被欧洲学者并入到假篦羽叶属(Pseudoctenis)。

近期,中国科学院南京地质古生物研究所博士生许媛媛,在导师王永栋研究员和祝幼华研究员的指导下,与张筱青博士、鲁宁博士、李丽琴博士,以及罗马尼亚布加勒斯特大学、德国慕尼黑大学以及西南石油大学团队合作,对新近发现自中国华南的中华叉羽叶植物化石新材料开展了深入系统研究,对其形态学特征取得了新认识,并据此深入分析了其化石记录和时空分布特征。

该成果近期发表在国际学术刊物《古植物与孢粉学论评》(Review of Palaeobotany and Palynology)。

新发现的化石标本采集自四川广元和广东花都地区的晚三叠世瑞替期地层,距今约2.03亿年左右,保存有二次羽状复叶和角质层微细构造。

研究人员通过对中华叉羽叶新材料的深入剖析并结合已报道的叉羽叶属化石信息,否定了此前欧洲学者将中华叉羽叶归入到假蓖羽叶属(Pseudoctenis)的观点,并对其形态特征和角质层构造进行了补充修订。

新材料还揭示出中华叉羽叶小羽片顶部特征具有明显的种内变异性,表现出或呈钝圆或具有2–4个的小锯齿(图1,2);表皮细胞呈矩形且排列规则,双面气孔型,但以气孔下生为主,气孔器单唇型,保卫细胞明显下陷,为4–7个副卫细胞环绕(图3)。

研究团队还对中国已发现的叉羽叶属植物化石进行了详细比较和全面评估,提出中华叉羽叶不同发育阶段可能存在不同的蕨叶形态,这对于认识和探究该植物的形态及生长发育阶段具有重要意义。

通过对中国植物化石记录的时空分布特征分析,研究人员认为中华叉羽叶具有重要的地层时代指示意义(图4)。

该植物仅局限分布于中国晚三叠世的南方植物区,且在瑞替期最为繁盛,至今未在其它年代地层和地区有确凿的化石记录。

本研究得到了国家自然科学基金项目、中科院战略先导B类项目、现代古生物学和地层学国家重点实验室基础和自主项目以及江苏省自然科学基金项目联合资助。

论文信息: Yuanyuan Xu, Mihai E. Popa*, Xiaoqing Zhang, Evelyn Kustatscher, Ning Lu, Liqin Li, Jianli Zeng, Tingshan Zhang, Yongdong Wang*, 2022. Ptilozamiteschinensis (Pteridospermopsida) from the Late Triassic of South China with considerations on its intraspecific variability and palaeoenvironmental preferences. Review of Palaeobotany and Palynology, 304: 104727. https://doi.org/10.1016/j.revpalbo.2022.104727.

化石上惊现史前脚印谜团,两亿年前的人类脚印化石毁三观

但是近年来考古学家发现的一处处史前脚印,有推翻了人类传统古代的说法,两亿年前的人类脚印难道预示着人类古代改写。

2.5亿年前的人类鞋印首先发现的史前脚印位于美国的肯塔基州的沙石海岸边,当时人们还以为是其他动物鞋印,但是这个史前脚印非常的清晰,而且脚印的纹理非常像现代人的鞋底,后来经过研究发现这竟然是2.5亿年前的史前脚印。

要知道在2.5亿年前三角龙都还没有在地球上面出现,那个时候的地球除了海洋物种以外,陆地上都是一些两栖物种。

如果这个时候出现了人类,这完全违反了达尔文的进化论。

接连被发现的人类史前脚印当然一次发现史前脚印并不能证明史前真的有人类,后来在美国的犹他州也发现了2.7亿年前的人类脚印,而且这个脚印还非常奇妙的出现在了三叶虫化石的上面,要知道三叶虫是在2.5亿年前灭绝的,出现在三叶虫化石上的脚印仿佛穿越了时空。

紧接着物种学家在新墨西哥州发现了一个29亿年前的人类脚印,这个脚印是古物种学家在这里发掘二叠纪化石发现的,发现当场,古物种学家可以说是三观尽毁,那个时候连鸟类和三角龙都没出现。

史前脚印频频引争议这一次次被发现的人类脚印的发现,难道证明了在人类之前,有一个跟人类脚长得差不多的物种在地球上存在过;当然也有人也指出着两亿年前的人类脚印就是一个骗局,如果不是人造,就是天然形成的,大自然中出现这种巧合非常的正常。