湘西发现疑似新种疣螈?长得像麒麟

在这片由流水冲刷出的石灰岩地貌峡谷中,生存着种类多样的两栖动物,尤其以闻名遐迩的五步蛇、原矛头蝮、银环蛇等毒蛇出名,令人望而却步。

诸多难得一见的神奇动物,也生活在这里

【菜科解读】

湘西发现疑似新种疣螈,长得像麒麟

高望界国家自然保护区与酉水河北岸的小溪是地球上同纬度保存最好的低地常绿阔叶林,这里溪涧横行,山体峻拔,普遍海拔超过700米。

在这片由流水冲刷出的石灰岩地貌峡谷中,生存着种类多样的两栖动物,尤其以闻名遐迩的五步蛇、原矛头蝮、银环蛇等毒蛇出名,令人望而却步。

诸多难得一见的神奇动物,也生活在这里,此前,它们很少进入人类的眼帘。

踏足这片原始次森林,需要足够的勇气,尤其是在夜晚。

高望界的夜间属于两栖动物

天气并不理想。

我跟吉首大学生物多样性调查组带队老师张佑祥约在高望界的坳口碰头。

我们开车从长沙出发,穿过古丈县城,沿着盘山公路一路向山顶开去。

山顶的云层很厚,不时会落几滴雨。

穿过浓浓的雾气,我在坳口的一家农家乐停车,在餐厅里吃了饭补充体力。

山上海拔有780米,虽然是夏天,气温却只有22摄氏度,气温偏低,雾气很重。

在简单地收拾完行李后,夜幕就降了下来。

在等待张老师的过程中,我把雨靴穿好,坐在餐厅里喝茶,暖暖身体。

晚上7点45分,太阳下山约1个小时后,山脊线的外围还有一点点蓝色的光晕,那光照着奔走的云团,像赶着一群奇形怪状的野兽,向山林奔袭。

很快又落了小雨,风更加冷了。

吴涛开着一辆哈弗牌越野车一脚刹车踩到门口停下,张老师从副驾驶走下来打招呼,车后坐着吉大的学生。

他们像往常一样从吉首赶来,进行夜间调查。

他们制定了自己的样线,并在两年多的时间里持续跟踪记录两栖动物,最近发现了湖南新记录蛇类:华西腹链蛇。

△吉首大学夜间调查队员

高望界是户外调查两栖动物的天堂。

这里气候湿润多雨,进入夏季后,常绿阔叶林下潮湿而闷热,十分适合蛙、蟾蜍、蛇等两栖动物的栖身与繁殖。

这些隐匿在丛林之下的动物,几乎都只在夜间出来活动,5月到10月是观察它们比较集中的季节。

提到两栖动物的夜间调查,人们往往会对毒蛇心生忌惮。

其实夜间才是森林真正醒来的时刻,白天有人类活动,很多动物都藏身树林或山洞,到了夜间它们才会出来觅食。

尤其对于两栖类动物而言,夏季溽热难耐,一入夜它们就活跃起来。

它们拥有丰富灵敏的嗅觉,夜间的视力也比人类发达。

白天的森林属于人类,夜间就属于它们。

当然,夜间进入原始次生林之前要做好防护措施,我们一行人都穿了雨靴,有些则是下水裤,一是方便在两栖动物栖身的溪涧中行走,二是防止误踩到蛇被咬伤。

大部分的蛇都是夜间出没,其中最常见的是游蛇科的蛇,它们吃老鼠或者蛙,行动十分敏捷,例如大家熟知的赤链蛇、菜花蛇等。

大部分的游蛇是无毒的,它们体型修长,头是圆盾形,对声音或气味十分敏感,碰到人类只会想着快速逃亡。

只有一些鼎鼎大名的蝮蛇才是最危险的,例如五步蛇。

它生性懒惰,喜欢盘踞在枯叶中守株待兔。

五步蛇的花纹与落叶的颜色很像,即使走近了也很难分辨,所以穿上厚厚的雨靴会很有帮助。

寻找长相不凡、骨格清奇的疣螈

我们一行人的主要目标是条溪涧,然后沿着公路往上走,进入疣螈的栖息地。

我希望运气足够好,能够看到几种蛇类,或者比较萌的角蟾,然后在进入下半夜之前找到此行最想拍到的疣螈。

吴涛介绍,这种疣螈在前些年的生物多样性调查中就有发现,当时把它归入宽脊瑶螈那个种当中,但是在后来的分子鉴定学中又有了新的分歧,现在他们正在申请发表论文把它定为一个新种。

瑶螈是疣螈的曾用名,现在重新命名为疣螈,是蝾螈科下面的一个属。

名称变来变去也说明这种物种研究资料太少,学术界争议非常大。

吴涛说,湖南目前发现有3种疣螈分布,在张家界有宽脊瑶螈,浏阳有浏阳瑶螈,宜章县有莽山瑶螈。

这些都还属于以前的发现,在新的分子鉴定学的支持下,以往的认知很可能会被颠覆。

蝾螈科两栖动物是生活在地球上非常古老的生物,它们几乎都隐匿在洞穴或者高海拔地区的湿地草甸中,有些洞穴蝾螈甚至可以常年不吃不喝,一生在黑暗的地壳中游弋行走。

它们长相不凡、骨格清奇,很像传说中的龙或者麒麟。

生活在高望界的疣螈,就是其中的一种黑麒麟。

我们从古丈高望界坳口急转直下,沿着狭窄的山间公路下到一条溪沟处停下,卫星图显示天空的云层很厚,四周黑漆漆一片,但是蛙声悦耳。

吴涛一个箭步走到前面,队员们打开头上的探照灯,光柱在空中碰撞。

我们在去疣螈的栖息地之前,要蹚过一条小溪,夜间那里尤显神秘。

给乌华游蛇拍定妆照

疣螈的生活环境隐秘而隔绝。

一条溪涧穿山而过,向境北的酉水河流去。

在这条溪流冲刷出的河谷走廊中,分布着诸多两栖动物,它们构成一条复杂的生态网,而疣螈像一位深居世外的隐者,很少在溪谷中露面。

在6月3日徒步探访焦溪疣螈栖息地的过程中,空气中漂浮着松木的香味。

夜枭的叫声像森林里的鼓点,让人神经紧绷。

构树成熟的果实吸引来飞虫,荚蒾白色的花瓣在灯光下十分夺目。

黑暗中万物涌动,我们却只有一双眼睛用来发现。

#p#分页标题#e#入河口处,一只中华湍蛙用它带有吸盘的脚蹼附在岩石上,清澈的溪水从它身下流过,它们的肤色与斑驳的岩石很像,伪装得很好。

△中华湍蛙

两只红色的溪蟹在一起亲密相拥,我凑近来看,它们就挥舞前螯,吴涛告诉我它们可能在交配。

在焦溪的上游,乱石围成的深潭中,吴涛看到一条乌华游蛇在水中游弋,他一个箭步踩住尾巴,放在岸边拍照。

给两栖动物拍生态照也是件困难的事情。

夜间黑暗,需要灯光辅助,而面前的乌华游蛇只想逃命。

我们把它放在潭中游弋良久,看它已经疲惫不堪,趴在一块岩石上休憩,就把握机会,拍了几张定妆照。

△乌华游蛇

这种蛇以溪涧中蛙为食,尤其是湍蛙、树蛙。

吴涛说,今天气温低,溪水寒冷,蛇出来的少,他有一次在这个潭中看到十几条蛇,看来它们把这里当食堂了。

草地上趴着一只黄冈臭蛙,它们一般喜欢栖居在靠近溪流的疏林里,夜晚也被追逐光线的飞虫吸引,来到我们回程的路上。

它们花绿色的皮肤可以分泌毒液,散发臭味,让捕食者不敢下口。

△黄冈臭蛙

我们剥开草丛向下游走,一只大眼睛、很萌的布氏泛树蛙怀抱着一截树枝,悬挂在溪流之上,它大约可以借此捕捉空中的飞虫,有人类从身旁走过,也依然安之若素。

△布氏泛树蛙

吴涛说今夜记录到的两栖动物算少的,气温是影响它们出行的关键因素。

他把车掉个头,准备到上面的焦溪村等我们。

剩下的人步行上山,却不期与一条五步蛇相遇。

一位队员发现了它,只看到是一团肉,用竹竿轻轻挑开,才发现是一条未成年的五步蛇。

它看起来十分乖巧,盘卧在枯叶堆里,即使在探照灯下,也很难跟树叶相区分。

五步蛇学名尖吻蝮,它的头三角形,嘴巴向上翘起,像一个死亡之吻。

坊间有它各种骇人听闻的传说,五步蛇也是湘西山民们家喻户晓的毒蛇。

不过这条与我们偶遇的五步蛇年龄还小,应该是今年出生不久的小蛇。

它蜷缩着身子看着围过来的人群,眼神中透着坚毅与冷漠,不一会就抬起脑袋,向公路下的树林爬去了。

△一条幼年的小五步蛇

疣螈生存技能全靠躲

与吴涛会合后,我们向疣螈的栖息地出发。

领队的张佑祥老师叮嘱注意脚下,这些疣螈会爬进小路上的水沟中产卵,有可能路边就可以发现。

#p#分页标题#e#沿着小路走了10分钟,一只疣螈突现眼帘,它双手紧抱着淤泥,趴在浑浊的水凼中,眼光中充满不知所措。

△高望界生活的一种疣螈,经过分子鉴定很可能是新的一个物种

张佑祥介绍,疣螈这种物种的生态位十分脆弱,它们没有锋利的牙齿、爪子,也没有坚固的鳞片,生存下来几乎都是靠躲,躲避强大的掠食者,躲避阳光,躲避人类居住区。

它们把隐藏的技能修炼到极致,白天躲在树叶或石缝中,夜晚才会到附近的水域觅食或繁殖。

例如我们发现的这只疣螈,应该就生活在附近。

它们并不挑剔自己的产卵场,说实话它们也难以进行迁徙或长途跋涉,它们会就近选择水域,即使是这块被汽车压出的轮毂印也不嫌弃。

附近山体土壤为褐红色,它的皮肤虽是全黑,但沾了很多红色的泥巴,放在手掌上有一指长。

它并不反抗,而是抬起脚蹼紧紧地抓住张佑祥的手指,慢悠悠地打量着眼前的人类。

它主要吃蚯蚓。

张佑祥温柔地抚摸着它说,性情极其温顺。

真想不到如此温顺的动物是怎么渡过劫难,从恐龙时代繁衍至今。

这个小生命上有股大力量。

△疣螈性格非常温顺,像传说中的麒麟

它不吃不喝,一年都不会死。

熟悉疣螈生活习性的吴涛跑过来说。

蝾螈科动物有休眠的习性,一些生活在溶洞内的蝾螈有神奇的再生能力,甚至可以重生自己的心脏或大脑。

这种疣螈应该也有再生能力,至少四肢断了可以再生。

把疣螈放在地上后,张佑祥老师笃信地说。

它的皮肤需要水分,所以一般在苔藓丛生的地方容易找到。

张佑祥认为,这种疣螈应该是高望界的土著,它们可能比人类更早踏足这片土地,并在森林的庇佑下,过着与世无争的生活。

高望界的疣螈可能是个新物种

生活在高望界焦溪村附近的疣螈并未远离村庄,它们时常会进入村民的稻田繁殖,并把那里当成产卵场。

吴涛就看到过上百只疣螈聚集在村民的稻田里争夺配偶的场面。

每年的5月、6月,是这种疣螈交配的季节,也只有在这个时候才更容易在野外看到它们。

△蕉溪村的梯田也是疣螈的繁殖场地

常年在高望界做两栖类动物调查的吴涛说,只要过了7月,再想在野外看到疣螈就难了。

让它们冒险聚在一起的是繁殖需要。

当繁殖期结束后,这些疣螈就四散开来,很难再成群出现了。

生活在高望界的疣螈,以前被归类为宽脊瑶螈。

它们长得真的很像,黑色的外表,布满瘰粒和痣粒的身体摸起来非常粗糙,腹尾鳍、屁股、脚趾端是鲜艳的橘红色,让它看起来威风凛凛。

不过最新的分子鉴定学提供了新的证据,它很可能是个新物种,未被世人认识的地球新生物。

它的难以发现与鉴定困难,我感同身受。

如此狭窄的分布区,隐秘的生活史,都让这种疣螈难以进入人类视野。

不过这也是它们能够如此成功地生活至今的原因,它们身上充满神秘。

在6月3日的夜间调查活动中,我忙着给黑麒麟拍照。

吴涛带着队伍接着向前走,他们在前方1公里的溪涧里又发现了11只疣螈,并且第一次拍摄到了疣螈的幼体照片。

吴涛介绍说,现在关于这种疣螈的生活史资料几乎为零,只能从跟它血缘关系较近的宽脊瑶螈推测。

在5月完成交配后,大部分完成受精的疣螈卵会在水中发育,然后孵化出小蝌蚪一样的幼体。

幼体会慢慢生长出外腮,可以在水中呼吸,最后长出脚,并从水中爬到陆地上生活。

至于它的生长时间,需要多久才能长大,相关信息都是空白。

它们的皮肤湿润,喜欢在沼泽、溪涧等水质较高的地方生存,在泥塘中产卵是下策。

了解疣螈习性的张佑祥担忧地说,疣螈的栖息地已经遭到人类干扰,未来的生存之路可能需要人们伸出援手。

这种动物一经发现就是国家二级保护动物。

张佑祥介绍,希望通过更多的研究,让人们认识到它的可贵,保护它的栖息地。

我把一只疣螈放在手心观察,很少见到它有反抗举动。

它总是很温顺、和蔼地注视着前方,不紧不慢地抬起橘红色的脚趾,打量着眼前的世界。

#p#分页标题#e#肚皮一张一合,让人不禁联想起历史上如它外貌一样的史前巨兽,都已消逝在茫茫夜色中,只有它从旷远的时空中一路走来,风尘仆仆,带着这颗蓝色星球的古老脉动。

高望界疑似新种疣螈档案

地方名:水壁虎、四脚蛇

暂定名:高望界疣螈

科属:蝾螈科疣螈属

地点:古丈县高望界

体型特征:

中等大小(全长110~162mm)。

皮肤粗糙,满布瘰粒和痣粒;全身黑色或黑褐色,仅腹尾鳍、肛周(个别仅肛孔内壁)、指、趾端及指、趾腹面橘红色。

生活习性:

生长在高海拔密林下,喜湿地环境,每年5到6月为繁殖期,繁殖时群体出现,冬季后冬眠,长期隐匿生活,以蚯蚓或其他昆虫为食。

保护等级:

参考疣螈属保护等级为二级。

撰文/潇湘晨报记者钱烨 组图/潇湘晨报记者钱烨

世界最神秘十大未解之谜:巨石阵可能与月球和太阳对齐

uux.cn无人机探索者/Shutterstock据对话(Fabio Silva,Amanda Chadburn和Erica Ellingson):说到与天空的联系,巨石阵以其太阳系排列而闻名。

每年仲夏夜,成千上万的人聚集在巨石阵,庆祝并见证太阳升起,与站在巨石阵外的鞋跟石对齐。

六个月后,一小群人聚集在鞋跟石周围,见证隆冬阳光在石圈内落下。

但一种假设已经存在了60年,即巨石阵的一部分也与月球上升和落月相一致,即所谓的月球大停滞。

尽管几十年来人们一直知道某些石头的布局与月球主要静止状态之间的相关性,但没有人系统地观察和记录巨石阵的这一现象。

这就是我们在一个项目中的目标,该项目汇集了来自英国遗产大学、牛津大学、莱斯特大学和伯恩茅斯大学以及皇家天文学会的考古学家、天文学家和摄影师。

现在有大量考古证据表明,太阳系是巨石阵建筑设计的一部分。

大约在公元前2500年,那些竖起大石头并在白垩中挖一条大道的人似乎想把至日轴线粘在巨石阵的建筑中。

来自附近杜灵顿墙的考古证据表明,在这两个至日中,吸引最多人群的是隆冬。

科学家们认为,参观巨石阵的古人就住在杜灵顿墙。

但巨石阵还包括其他元素,如56个圆形坑、一个土方堤和沟渠,以及其他较小的特征,如四块站石。

这是四块沙森石,一种常见于威尔特郡的硅化砂岩,经过精心放置,形成了一个几乎完全包围石圈的矩形。

这些石头中只有两块还在那里,与较大的石头相比,它们显得苍白,因为它们只有几英尺高。

那么他们的目的是什么呢?月球静止它们形成的矩形不仅仅是任何矩形。

较短的边与石圈的主轴平行,这可能是它们用途的线索。

矩形的较长边围绕着石圈的外侧。

正是这些较长的侧面被认为与月球的主要静止点对齐。

如果你在一个月的过程中标记月亮升起(或落下)的位置,你会看到它在地平线上的两点之间移动。

月球上升(或设定)的南部和北部界限以18.6年的周期在最小和最大范围之间变化,分别称为所谓的小月球静止和大月球静止。

月球的主要停滞期约为一年半至两年,此时最北端和最南端的月亮升起(或落下)相距最远。

当这种情况发生时,月亮在日出和日落的范围之外升起(和落下),这可能赋予了这一天象意义和意义。

我们所掌握的最有力的证据表明,人们标志着月球的主要停滞来自美国西南部。

烟囱岩大屋,1000多年前由祖先普韦布洛人在科罗拉多州圣胡安国家森林建造的多层建筑群。

它坐落在一个山脊上,山脊的尽头是一个由双岩柱自然形成的区域,这个区域对超过26个美洲原住民部落国家具有文化意义。

从大房子的有利位置看,太阳永远不会从柱子之间的缝隙中升起。

然而,在一次大的停滞期间,月亮确实以令人敬畏的方式在它们之间升起。

挖掘出土了保存完好的木材,这意味着研究人员可以追溯到大房子建造的年份。

在六个切割日期中,有四个对应于公元1018年至公元1093年之间的主要月球停滞年,这表明该遗址在连续的主要停滞期内得到了更新、维护或扩建。

回到英格兰南部,考古学家认为月球的主要停滞与巨石阵最早的建造阶段(公元前3000年至2500年)之间存在联系,即在萨森石被引入之前。

在纪念碑的东南部,在最南端的主要停滞月升的大致方向上发现了几组这一阶段施工的火化人类遗骸,在那里的河岸上还设置了三根木柱。

巨石阵遗址和月球之间可能存在早期联系,这一点后来在建造车站石矩形时得到了强调。

然而,主要的月球静止假说提出的问题多于它所回答的问题。

我们不知道这些站石在月球上的排列是否具有象征意义,也不知道人们是否打算通过它们来观察月球。

我们也不知道月球的哪些相位会更引人注目。

搜索答案在我们即将进行的工作中,我们将试图回答主要的月球静止假说提出的问题。

目前尚不清楚月球是否足够强大,可以投射阴影,以及它们如何与其他石头相互作用。

我们还需要检查今天是否还能看到这些路线,或者它们是否被树林、交通和其他特征堵塞。

从2024年2月到2025年11月,月球将每月与站石矩形对齐两次,这给了我们在不同季节和月相观察这一现象的大量机会。

#p#分页标题#e#为了将我们的研究付诸实践,英国遗产将于2024年6月直播最南端的月球升起,并在全年举办一系列活动,包括讲座、弹出式天文馆、观星和讲故事会。

在大西洋彼岸,我们在美国林业局的合作伙伴正在烟囱岩国家纪念碑开发有关月球主要停滞的教育材料。

此次合作将在巨石阵和烟囱岩举办展示和辩论月球排列的活动。

太阳系最大的卫星不为人知的未解之谜,月亮的背后是外星生物

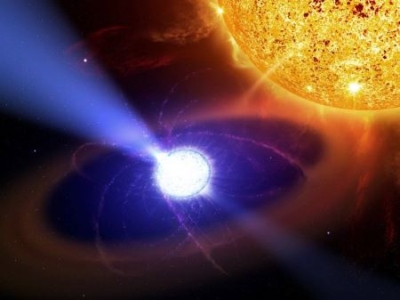

一、太阳系最大的卫星不为人知的秘密太阳系最大的卫星不为人知的秘密:木卫三是太阳系中最大的卫星。

直径大于水星,质量约为水星的一半,木卫三主要由硅酸盐岩石和冰体构成,星体分层明显,拥有一个富铁的、流动性的内核。

体积与水星相当,是太阳系中已知的唯一拥有磁圈的卫星。

木星的卫星:木卫三是太阳系中已知的唯一一颗拥有磁圈的卫星,其磁圈可能是由富铁的流动内核的对流运动所产生的。

其中的少量磁圈与木星的更为庞大的磁场相交迭,从而产生了向外扩散的场线。

木卫三表面:表明它是由近乎等量的岩石和水构成的,后者主要以冰体形式存在冰体的质量占卫星总质量的46-50%。

木星和木卫三关系:木卫三最先并非伽利略所发现。

在公元前400年到公元前360年之间 最有可能的是在公元前364年夏天我国战国时期的甘德就已经发现了木卫三,比伽利略早了2000多年。

后来天文学家西门·马里乌斯以希腊神话中宙斯的爱人伽倪墨得斯为之命名。

旅行者号航天器精确地测量了该卫星的大小,伽利略号探测器则发现了它地下海洋和磁场。