大汶口文化有什么特征?建筑风格又是怎么样的

以夹砂陶和泥质红陶为主,也有灰陶、黑陶,并有少量硬质白陶。

泥质陶器上常饰镂孔、划纹,有彩陶和简单的朱绘陶。

沙质陶器上少

【菜科解读】

以夹砂陶和泥质红陶为主,也有灰陶、黑陶,并有少量硬质白陶。

泥质陶器上常饰镂孔、划纹,有彩陶和简单的朱绘陶。

沙质陶器上少数饰附加有堆纹和篮纹。

三足器、圆足器发达,也有平底器、圜底器和袋足器。

典型器物为觚形器、釜形器、钵形器、罐形器、镂孔圈足豆、双鼻壶、背壶、宽肩壶、实足鬹、袋足鬹、高柄杯、瓶和大口尊等。

大汶口文化的居民盛行枕骨人工变形和青春期拔牙的习俗。

是流行于古代中国东方、南方的拔牙习俗的发源地。

在王因、大墩子墓中的骨骸上,还发现颌骨异常变形的现象,某些个体臼齿外侧严重磨损甚至内缩,有数例在变形处置有小石球或陶球,变形当是由于长期口含小球所致。

这是大汶口文化所独有的奇特习俗。

此外,死者随葬獐牙、獐牙勾形器以及龟甲等,也为其他新石器时代文化所少见。

制陶技术 大汶口文化早期的陶器以夹砂红陶和泥质红陶为主,灰陶和黑陶的数量较少。

陶器的制作以手制为主,轮修技术已普遍使用。

纹饰有弦纹、划纹、乳丁纹、绳索纹、附加堆纹、锥刺纹以及指甲纹等。

彩陶数量增多,且花纹繁缛,其中圆点、弧线以及勾叶纹,与仰韶文化庙地沟文化类型相似,可能受到了仰韶文化的影响。

中期以夹砂红陶的数量最多,次为泥质黑陶和灰陶,泥质红陶和夹砂灰陶的数量最少。

中期的陶系和早期的区别是泥质红陶数量的减少和泥质黑陶、泥质灰陶数量的增多。

中期还出现了一些火候较高锦儿质地较为细密的灰白陶。

陶器的制作手法主要以手制为主,轮修比较普遍,一些小型的器物已经开始轮制。

陶器以素面为主,部分器形表面磨光。

发现有繁缛的编织纹图案。

有少量的彩陶。

晚期的制陶业已经有了较大的发展,轮制技术已用来生产大件陶器。

烧窖技术有了改进,烧制出额薄胎磨光黑陶,胎厚仅1—2毫米。

通过提高窖温,烧出薄胎、质硬、色泽美的白陶、黄陶和粉色陶器。

大汶口文化晚期的陶器以灰陶最多,次为黑陶和白陶。

出现了大宽肩壶、瓶等新型器形。

中期已经出现的仿兽型陶器,在晚期又有了创新。

彩陶到晚期减少、但仍有纹样复杂的多色陶器。

房屋建筑 大汶口文化发现的建筑遗迹不多,属于早期的仅有几处残迹,不得窥其整体结构。

中期建筑遗存,在呈子遗址发现一座20平方米许的方形地面房基,门向南,平地挖槽筑基,槽内竖柱,填土后锤打,室内的4个柱洞里填有碎陶片、石子、灰土,紧密坚实。

大墩子墓中出土3件陶屋模型,有方形、圆形两种,都作攒尖顶,有的有门窗,四周有檐,屋外壁上刻有狗的轮廓线,它提供了中期住屋的立体形象。

晚期建筑,在三里河遗址发现4座房基。

一座保存较好,平面椭圆形,亦为挖槽筑基,室内有1米多深的圆形窖穴,内有朽粟,发掘者认为是座库房。

墓葬文化 大汶口文化墓葬发现的较多。

早期文化遗存墓葬头主要朝向为东,也有朝向北的。

葬制以单人葬为主,也有较多的合葬。

合葬以同性合葬和多人二次合葬为主。

多人二次合葬墓的人骨排列的十分整齐。

早期墓葬在后期随葬品出现多寡不一的现象,并且表现的比较显著,多者达四五十件,寡者一件都没有。

随葬生产工具的情况男女也不相同。

男性多生产工具和手工工具,女性多生活用具。

用狗殉葬的多为男性。

大汶口文化早期墓葬还普遍使用獐牙和獐牙勾形器以及龟甲等随葬,同时还普遍存在对成年男女拔除门齿和对头骨进行人工变形等现象。

拔牙的年龄都在15—20岁之间。

中期文化遗存墓葬头大多朝东或朝北。

葬式以单人仰身直肢葬为主,有一定数量的合葬墓。

合葬墓中有同性合葬,一定年龄相当的成年男女合葬、大人和小孩合葬三种。

其中以一对年龄相当的成年男女合葬墓的数量最多。

二次合葬墓相比前期减少。

中期同性合葬墓数量很少,大多都为两男性合葬。

一对年龄相当的成年男女合葬,人骨架排列一般是男左女右。

有的成年男女合葬墓的葬式是男性仰身直肢,女性则侧身区肢面向男性,随葬品大都在男性一侧。

随葬品的多寡不一较之前更加突出,多者达六十余件,寡者则一无所有。

富有的大墓,不但随葬品多,而且很精致,并用数量较多的象征财富多寡的猪下颌骨和猪头随葬,甚至用整猪、整狗随葬。

中期的部分大墓和中型墓设有二层台及原木搭成的葬具。

晚期文化遗存墓葬仍以单身仰身直肢葬为主,有少量的合葬墓。

该期的合葬墓多为一对成年男女合葬墓,个别一对成年男女和小孩合葬,同性合葬消失。

头向一般朝向东,胶东半岛的部分的确则盛行头向西或西北的葬式。

凡是一对成年男女合葬墓,随葬品一般都集中在男性边上。

晚期的墓葬随葬品多寡不一的现象较之前更加严重。

有的大墓随葬品有七十余件,有的墓则一无所有。

中还发现,大汶口文化晚期的氏族墓地出现了小片的家族墓地。

家族墓地之间也已经出现了贫富分化的现象。

这一时期灵魂观念也发生了变化,已不再是单单用死因来区分灵魂的善恶了,墓地上出现了无尸富墓、断头富墓,这些凶死者是氏族中的新贵,均得到了厚葬。

经济水平 大汶口文化以农业经济为主,同黄河流域其它原始文化一样,主要种植的是粟。

三里河遗址的一个窖穴中出土了1立方米的朽粟,说明粮食生产已有相当可观的数量。

农业生产工具主要是磨制石器。

早期除使用一些磨制粗糙保留打制疤痕的石铲、石斧外,已大量使用磨砺精良的穿孔斧、刀、铲等,收割工具还有骨镰和蚌镰,加工谷物的工具则是石杵和石磨盘、石磨棒。

在这一文化的中晚期,出现了有肩石铲、石镐和一些鹿角锄。

这个原始部落集团从早期起,家畜饲养就比较发达,各遗址出土有猪、狗、牛、鸡等家畜家禽的骨骼,墓地中常发现用狗和猪随葬的。

大汶口文化中期以后,以猪随葬的风气渐盛,墓葬中不断发现整猪、半只猪、猪头或猪下颚骨,在大汶口墓地,用猪随葬的墓占1/3以上,胶县三里河一座墓中随葬猪下颚骨多达32个,表明各氏族部落在中晚期养猪业已十分兴旺。

渔猎和采集经济在社会经济生活中仍比较重要。

一些遗址发现的渔猎工具有尾部带孔的双倒刺或三倒刺的骨、角质鱼鳔、鱼钩,有扁平三角式、短梃圆柱式、长梃双翼起脊式等各种骨镞、角镞、牙镞,有石质和角质的匕首,还有石矛、骨矛等大型投刺猎具及较多的网坠。

遗址中发现有獐、斑鹿、狸、麋鹿的残骨,这些野生动物当是狩猎的对象。

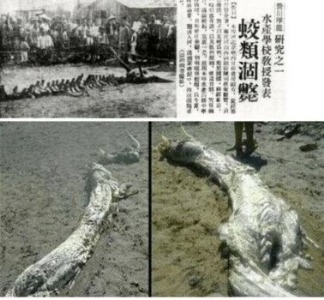

在兖州王因遗址出土了20多个扬子鳄的残骸,与鱼、龟、鳖、蚌等同弃于垃圾坑中,这一现象表明当时的氏族成员已经能集体捕获大的、凶猛的水生动物。

大汶口文化的社会经济在中期以后有了全面、迅速的发展。

白陶器、玉器、象牙器的出现和快轮制陶技术的应用,说明一部分手工制作已从农业中分离出来,成为相对独立的经济部门。

陶器生产的发展,表现出明显的阶段性。

早期均手制,砂质陶火候较低,陶器种类不多,造型简单,仅见觚形器、盆、钵、罐、杯、鼎、豆、大口尊等。

中期开始使用轮制技术,有了少量的轮制小件器物;烧制出火候较高的灰白色陶器;器类增多,出现了实足鬹、背壶、簋形器等。

晚期已使用快轮生产大件陶器,如大汶口墓中就随葬有轮制的大陶盆;制陶原料有了新的来源,发现了坩子土,用以烧制一种质地坚硬、胎壁薄匀、色泽明丽的白色、黄色、粉红色细砂陶器,统称为白陶,这类细砂陶器有袋足鬹、三足盉、宽肩壶和筒形豆等。

这时所烧制的薄胎磨光黑陶高柄杯,代表了当时制陶工艺的最高水平,为以后山东龙山文化蛋壳陶的问世准备了条件。

大汶口文化还发现有仿动物造型的陶制工艺美术品,中期所生产的兽形提梁器堪称工艺美术史上的珍品;晚期这类发现增多,反映出工艺技术的纯熟和制陶业的兴旺发达。

发现的大汶口文化陶窑甚少。

制石、制玉业较发达。

早期就已大量生产出磨制精致的石器,较多地使用穿孔技术。

中期以后,选用高硬度的蛋白石、流纹岩等为石料;石器的造型更加规整;器类、器型增多,出现了系列工具,在一些墓中随葬有成套的大、中、小型石锛;还出现了精致的玉铲,并有更多的玉、石装饰品,包括以不同形状的单件组成的串饰。

制骨工艺十分出色。

早期墓中出土有精致的小件骨雕品,如邳县大墩子遗址有一串10粒的雕花骨珠,刘林遗址有刻有猪头纹样的牙质饰物;有的獐牙钩形器的器柄刻有纤细的花纹。

至中、晚期,剔地透雕技术和镶嵌技术已趋于成熟。

大汶口的透雕十六齿象牙梳、花瓣纹象牙筒和镶嵌绿松石的骨雕筒等,代表着中国新石器时代制骨工艺的最高水平。

民俗习惯 当时居民中盛行枕骨人工变形和青春期拔除一对侧上门齿,有的长期口含小石球或陶球,造成颌骨内缩变形。

还流行在死者腰部放穿孔龟甲,死者手握獐牙或獐牙钩形器。

这些习俗为中国其他史前文化所罕见。

文字 据已有资料显示,在大汶口文化的陶器上发现了可能是文字刻文,可以认为它是已发现的较早的汉字,也可以看作是一种刻符,是表达有明确意义的刻符,形、义一目了然,所以它又非普通的刻符。

随机文章曹国第十三任王---曹庄公姬射姑(春秋战国)辅佐汉武帝成就功业的最大功臣是谁?美国不明飞行物大全,美空军承认正开展UFO研究半人马座最恐怖的星球永远白天,三体擎天柱均出自这里过山风泡了两年还活着,揭秘过山风蛇追人怎么办(成S形逃跑)

上古四大灵兽有那些?曾与女娲联手力战四大神兽

上古四大灵兽:麒麟麒麟,中国传统瑞兽,性情温和,传说能活两千年,被认为是一种灵兽。

古人把雄性称麒,雌性称麟。

麒麟是吉祥神宠,主太平、长寿;麒麟因其深厚的文化内涵,在中国传统民俗礼仪中,被制成各种饰物和摆件用于佩戴和安置家中,有祈福和安佑的用意。

麒麟每次出现都将是一个非常特别的时期。

据记载,孔子与麒麟密切相关,相传孔子出生之前和去世之前都出现了麒麟,据传孔子出生前,有麒麟在他家的院子里口吐玉书,书上写道水精之子,系衰周而素王,孔子在《春秋》哀公十四年春天,提到西狩获麟,对此孔子为此落泪,并表示吾道穷矣。

孔子曾写歌:唐虞世兮麟凤游,今非其时来何求?麟兮麟兮我心忧。

不久孔子去世,所以亦被视为儒家的象征。

上古四大灵兽:白泽白泽是中国神话传说中的神兽,它知道天下所有鬼怪的名字、形貌和驱除的方术,所以从很早开始,就被当做驱鬼的神兽和祥瑞来供奉。

尤其到了中古时期,对白泽的尊崇更是隆重。

当时《白泽图》(又称《白泽精怪图》)一书非常流行,到了几乎人手一册的程度。

书中记有各种神怪的名字、相貌和驱除的方法,并配有神怪的图画,人们一旦遇到怪物,就会按图索骥加以查找。

在禅宗语录中,也常见有家有白泽图,妖怪自消除。

不悬肘后符,何贴白泽图。

家无白泽图,有如此妖怪一类的语录。

人们将画有白泽的图画挂在墙上,或是贴在大门上用来辟邪驱鬼。

当时还有做白泽枕的习俗,即做成白泽形象的枕头用于寝卧,其用意也是为了辟邪驱鬼。

在军队的舆服装备中,白泽旗也是常见的旗号。

人们甚至以白泽来为自己命名,出现了许多叫白泽的人。

上古四大灵兽:白矖传说盘古开天辟地之后,女娲非常孤独,于是用泥造人,同时也造了和自己同为蛇神的宠物。

一为白矖为雌,龙种,一为腾蛇,蛇种,为雄。

女娲补天时因所采五色石不够用,于是以身补天,白矖和腾蛇亦追随以身补天。

盘古开天、洪荒伊始。

大地之母女娲黏土造人、繁衍后代、造福人间。

谁知火神祝融与水神共工争斗,共工头撞不周山,使天体倾斜,三界大乱,妖孽趁机横行无忌,危害人间。

上古四大神兽——青龙、白虎、朱雀、玄武各霸一方,逞凶作乱。

四大神兽秉性各异,龙族高傲、白虎鲁莽、玄武阴毒、唯朱雀最为残忍,每日要吃人度日!共工氏头撞不周山,三界混乱,朱雀趁机煽动三大神兽联手祸害人间。

女娲用补天遗留的十二块五彩石铸造镇妖瓶,并在另外四只灵兽麒麟、白矖、腾蛇、白泽的帮助下,战败以朱雀为首的四大神兽,除白虎、斩玄武、降朱雀、收服龙族,终使人间恢复和平。

女娲功德圆满,由白矖、腾蛇两大护法接引上天,被尊为上古第一大神!有传言,白素贞乃白矖与腾蛇之女。

上古四大灵兽:腾蛇一名螣蛇,也叫飞蛇,是一种会腾云驾雾的蛇,是上古四大灵兽之一。

又一说为星宿之一,有勾陈腾蛇之说。

出自《山海经·中山经》。

螣蛇星是隶属于北方七宿的星官。

在造父五星之南,由22颗星所组成。

五行分阴阳,而螣蛇则为火阴性图腾。

龙之同类,能兴云雾而游。

民间传说,腾蛇是与勾陈并列的神兽,位居四象之下。

农村的做七规矩有何讲究?从头七到七七,这些常识早知早好

年轻人们会很讨厌这些约束,但农村老人们却是祖祖辈辈流传下来,自然不可能完全不遵守。

一些没有依据且麻烦的农俗也在不断地被根除,留下了一些相对简单又很有必要的规矩,依旧需要年轻人们延续下去。

今天就打算来和大家详细解读农村常见的做七习俗,从头七到七七,这些常识早点知道不闹笑话哦!做七仪式农村丧葬习俗里,人去世后会有一些必须的流程,除了停放遗体、报丧等,排在第四的则就是做七仪式。

这个仪式其实相对比较复杂,需要在人去世7天后,每逢7天一祭,七七四十九天后,整个做七仪式才算结束。

这样想,做七仪式好像还挺麻烦且复杂的,的确,整个仪式长达49天,那么从头七到七七这49天里,人们需要做些什么呢?一起来看看吧!头七到七七事宜在做头七之前,去世第六天需要先举行上望仪式,第六天午夜,也就是头七凌晨。

这天夜里家人需要举行哭祭,还需要请相关人士来诵经,之后还需要焚化纸钱等祭祀品,烧完后关灯睡觉不允许在外面玩。

上望做完后,才正式开启头七到七七这49天的仪式。

头七:其实就是人去世后的第7天,就是第一个七。

头七是做七仪式里最重要的环节,所以一般来说会格外隆重。

人们需要为逝者设灵位,上香叩拜,还要准备菜饭祭拜世者,烧纸等供奉需要的东西,备好后需要离开去睡觉,不能再留在那里。

一些地方头七还会烧梯子形状的祭品,这里面也有特殊的寓意,头七的仪式最好由逝者的儿子亲自办理!二七:一些地方也称之为小七,这个过程需要由出嫁孙女进行祭拜。

这个仪式家人只需要供饭烧纸就好,比较简单!三七:则是由儿子和儿媳来半,这个过程也叫散七,儿子和儿媳需要点好香火到三岔路口呼唤逝者的名字,之后上坟焚香,并在家中设奠!四七其实与二七比较像,具体做法也一样,没有指定谁来办理,都可以!五七:这是做七过程里最重要的仪式,这个仪式需要出嫁女儿来负责办理。

出嫁的女儿需要带着酒食回到娘家祭奠逝者,还需要烧五盆纸花。

其他的还需要焚香和烧纸,而主家需要摆酒席招待来的人们。

最后还需要把这些纸扎、锡箔元宝等祭祀品拿到逝者的坟前烧掉,算是完成五七仪式。

而"六七"与二七和四七都属于小七,所以都只需要供饭烧纸就好,做七的话,最后一个仪式就是七七,一些地方也叫圆七做完它整个过程就结束了。

七七需要儿子亲自办理,与头七一样,蕴意为有始有终和功德圆满。

一些地方还把七七称之为断七和起服,也就是不需要再穿孝衣的意思。

这天主家需要请亲戚好友和村里人来做客,还需要做道场,祈福,诵经后子女们便可以脱下孝衣,穿回原本的衣服了。

做完七七后,整个做七仪式就算完成了,也算是人们彻底放下逝者,与逝者真正的告别。

做七是很多农村都有的习俗,而且不少地方,只要还实行土葬,大多都还会沿用这个仪式。

用49天来治愈失去亲人的伤痛,和亲人彻底告别,我觉得这样挺好的。

但做七仪式其实挺麻烦的,除二七、四七、六七三个小七的仪式比较简单外,其他四个其实都还是挺复杂的。

逝者家属也需要破费很多,不管是经济开支还是精力方面,都很消耗。

农村原本就比较忙,农耕生活又苦又煎熬,如果还被做七折腾49天,其实会落下不少农活,甚至还会错过庄稼的最好生长期而耽误农作物的生长。

还有就是对于一些嫁得比较远的女孩子,遇到这些仪式要大老远赶过来,还是比较破费的。

其实农村很多规矩和习俗的初衷就是团圆,所以农村喜欢摆酒,不管是结婚还是亲人去世,好事坏事都爱聚在一起。

的确,现在很多人忙事业忙工作,一家人根本聚不齐,哪怕是过年也是各奔东西,也只有一些强制性的规定才能把一家人聚齐。

这样来看,一些看似麻烦的农俗,反而达到了让一家人团圆的效果。

不过很多农俗的确繁琐,也有越来越多的人将其废除,一切从简,这也是好事。

好了,那么关于今天说的做七意识,大家还有哪些想要补充的呢?欢迎留言交流吧!