明朝灭亡前曾发生过诡异事件,让人感觉冥冥之中自有天意

作为最后一个汉人王朝,人们对于它的灭亡也是一片嗟叹啊。

很多人都在探讨,明朝为什么

【菜科解读】

作为最后一个汉人王朝,人们对于它的灭亡也是一片嗟叹啊。

很多人都在探讨,明朝为什么会灭亡,如果明朝没有灭亡,满清没有入关,那么现在的中国会是什么样子的?但是历史没有如果,我们就不谈明朝灭亡的原因了,我们来看一看明朝灭亡之前发生的一些诡异事件。

因为古代信奉“天人合一”,所以会夜观天象,把国运和一些自然现象或者超自然现象联系到一起。

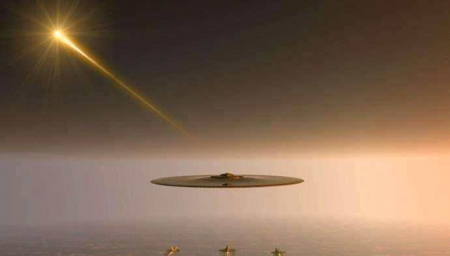

很多史料记载,大明结束它几百年的统治之前,确实有很多不可思议的异象发生,难道这些事件预示着明朝灭亡? 话说在1627年8月24日,北京京城,,吉时已到,紫禁城太和殿正在为年仅16岁的大明最后一个皇帝举行登基大典。

一切按照礼仪规程原本都很顺利,可是即位诏书刚念到一半,天空中突然隆隆作响,晴天里响起了雷声,其中还掺杂着其他一些诡异的声音。

这可吓坏了新皇帝和大臣们,连忙找人来测算一下。

当时经人观天象测算之后,得出了这样的示:“天鼓鸣,主兵戈,天下将乱,明祚将亡也。

”这个结果吓得一众大臣和皇帝立马封锁了消息,直到明朝灭亡以后才渐渐让人知道。

可是谁能想到,十七年后,闯王攻陷了北京,三十多岁的的来到了万岁山,用颤抖的双手解开衣带,悬枯木自尽。

可是我们回头看看,自从崇祯皇帝登基,这天下就没太平过,内忧外患,战事连连,这不正印证了当初“天鼓鸣,主兵戈,天下将乱,明祚将亡也”的预言吗? 就在李自成闯军所向披靡,连克数城的时候。

另外一件怪异的事情发生了,孝陵(与皇后的陵地)的守陵人传来一个消息,说孝陵地突然传出了非常凄惨的哭声,而且这种哭声持续了好多天,哭声凄厉异常,让人听之不忍落泪。

史书记载:“甚凄厉,不忍闻,连复数十日。

”。

现在想来还真是细思极恐。

后来人们都讲,这是朱元璋和泉下有知,不忍心看着大明朝灭亡,所以伤心哭泣,诉上天之不公。

还有一件事就更奇怪了,因为他连李自成和的结局一块预言了,也有人说是后来满人为了让人们信服明朝灭亡乃是天意自己刻的,以神明的旨意让百姓信服,这样说也不无道理,因为这块石头太邪乎了。

崇祯十六年的时候,沅州与铜仁交界处修官道。

当时工作的民夫在泥地里掘出了一个古碑。

古碑上写的有两行字:“东也流,西也流,流到东南有尽头。

张也败,李也败,败出一个好世界”。

当时的民夫不认识字,于是这块石碑被移交到了监工的工吏那里,这样一看可是吓坏了工吏,工吏立马上报,这个消息也被封锁,到了才有相关内容流出。

“张也败,李也败”,讲的不就是张献忠和李自成吗?这两个农民起义军的领袖把明朝拖垮,后来也都失败了。

“东也流,西也流,流到东南有尽头”,崇祯皇帝死后,南京建立了南明小朝廷,可是没坚持多久就垮了,后来又有几个小政权,流亡到广东又到广西,最后灰飞烟灭,“流到东南有尽头”。

历史的车轮滚滚向前,一个王朝被另外一个王朝所代替是很正常的,明朝是继汉唐宋后又一个强盛的中原王朝, 被誉为“无汉之外戚、唐之藩镇、宋之岁币,天子守国门,君主死社稷”。

可是后期无论是统治腐败、农民起义、清军入关、还是生态环境的异常都有太多因素导致了它的灭亡,如今的我们只能有一番叹息了。

随机文章最详细导弹常识大全,军事专家和爱好者必知的常识全球热气球惨剧事件,飞行员操作不当造成13人死亡/判刑2年揭秘泰国那加火球是怎样形成的,河底沼气被月球引力吸出水面燃烧路飞第几集吃光明果实,网络谣言/路飞靠橡胶果实通关(被掏空)揭秘雷利为什么不救艾斯,雷利不知情还是因为意志不同(死无遗憾)

唐朝两宋和明朝的火药有什么分别?都是如何用火药制造武器的

如果用火药代替一般易燃物,效果要好得多。

火药发明之前,攻城守城常用一种抛石机抛掷石头和油脂火球,来消灭敌人。

火药发明之后,利用抛石机抛掷火药包以代替石头和油脂火球。

据路振的《九国志》记载,时(十世纪),郑王番率军攻打豫章(今江西南昌),“发机飞火”,烧毁该城的龙沙门。

这可能是有关用火药攻城的最早记载。

2、两宋时的火药 到了两宋时期火药武器发展很快。

据《·兵记》记载:公元970年兵部令史冯继升进火箭法,这种方法是在箭杆前端缚火药筒,点燃后利用火药燃烧向后喷出的气体的反作用力把箭簇射出,这是世界上最早的喷射火器。

公元1000年,士兵出身的神卫队长唐福向廷献出了他制作的火箭、火球、火蒺藜等火器。

1002年,冀州团练使石普也制成了火箭、火球等火器,并做了表演。

火药兵器在战场上的出现,预示着军事史上将发生一系列的变革。

从使用冷兵器阶段向使用火器阶段过渡。

火药应用于武器的最初形式,主要是利用火药的燃烧性能。

《武经总要》中记录的早期火药兵器,还没有脱离传统火攻中纵火兵器的范畴。

随着火药和火药武器的发展,逐步过度到利用火药的爆炸性能。

硝酸钾、硫磺、木炭粉末混合而成的火药被称为黑火药或者叫褐色火药。

这种混合物极易燃烧,而且烧起来相当激烈。

如果火药在密闭的容器内燃烧就会发生爆炸。

火药燃烧时能产生大量的气体(氮气、二氧化碳)和热量。

原来体积很小的固体的火药,体积突然膨胀,猛增至几千倍,这时容器就会爆炸。

这就是火药的爆炸性能。

利用火药燃烧和爆炸的性能可以制造各种各样的火器。

北宋时期使用的那些用途不同的火药兵器都是利用黑火药燃烧爆炸的原理制造的。

蒺藜火球、毒药烟球是爆炸威力比较小的火器。

到了北宋末年爆炸威力比较大的火器向“霹雳炮”、“震天雷”也出现了。

这类火器主要是用于攻坚或守城。

公元1126年,守开封时,就是用霹雳炮击退金兵的围攻。

金与北宋的战争使火炮进一步得到改进,震天雷是一种铁火器,是铁壳类的爆炸性兵器。

元军攻打金的南京(今河南开封)时金兵守城时就用了这种武器。

《金史》对震天雷有这样的描述:“火药发作,声如雷震,热力达半亩之上,人与牛皮皆碎并无迹,甲铁皆透”。

这样的描述可能有一点夸张,但是这是对火药威力的一个真实写照。

火器的发展有赖于火药的研究和生产。

《武经总要》中记录了三个火药配方。

唐代火药含硫、硝的含量相同,是1比1,宋代为1比2,甚至接近1比3。

已与后世黑火药中硝占四分之三的配方相近。

火药中加入少量辅助性配料,是为了达到易燃、易爆、放毒和制造烟幕等效果。

火药是在制造和使用过程中不断改进和发展的。

1044年主编的《武经总要》一书中介绍了三种火药配方,以不同的辅料,达到易燃、易爆、放毒和制造烟幕的不同目的。

宋代由于战争不断,对火器的需求日益增加,时设置了军器监,统管全国的军器制造。

军器监雇佣工人四万多人,监下分十大作坊,生产火药和火药武器各为一个作坊,并占有很重要的地位。

史书上记载了当时的生产规模:“同日出弩火药箭七千支,弓火药箭一万支,蒺藜炮三千支,皮火炮二万支”。

这些都促进了火药和火药兵器的发展。

时出现了管状火器,公元1132年陈规发明了火枪。

火枪是由长竹竿作成,先把火药装在竹竿内,作战时点燃火药喷向敌军。

陈规守安德时就用了“长竹竿火枪二十余条”。

公元1259年,寿春地区有人制成了突火枪,突火枪是用粗竹筒作的,这种管状火器与火枪不同的是,火枪只能喷射火焰烧人,而突火枪内装有“子巢”,火药点燃后产生强大的气体压力,把“子巢”射出去。

“子巢”就是原始的子弹。

突火枪开创了管状火器发射弹丸的先声。

现代枪炮就是由管状火器逐步发展起来的。

所以管状火器的发明是武器史上的又一大飞跃。

突火枪又被称为突火筒,可能它是由竹筒制造的而得此名。

《》所引的《行军须知》一书中提到,在宋代守城时曾用过火筒,用以杀伤登上城头的敌人。

到了元明之际,这种用竹筒制造的原始管状火器改用铜或铁,铸成大炮,称为“火铳”。

1332年的铜火铳,是世界上现存最早的有铭文的管状火器实物。

3、 明代在作战火器方面,发明了多种“多发火箭”,如同时发射10支箭的“火弩流星箭”;发射32支箭的“”;最多可发射100支箭的“百虎齐奔箭”等。

明燕王(即后来的)与建文帝战于白沟河,就曾使用了“一窝蜂”。

这是世界上最早的多发齐射火箭,堪称是现代多管火箭炮的鼻祖。

尤其值得提出的是,当时水战中使用的一种叫“火龙出水”的火器。

据“武备志”记载,这种火器可以在距离水面三、四尺高处飞行,远达两三里。

这种火箭用竹木制成,在龙形的外壳上缚四支大“起火”,腹内藏数支小火箭,大“起火”点燃后推动箭体飞行,“如火龙出于水面。

”火药燃尽后点燃腹内小火箭,从龙口射出。

击中目标将使敌方“人船俱焚。

”这是世界上最早的二级火箭。

另外,该书还记载了“神火飞鸦”等具有一定爆炸和燃烧性能的雏形飞弹。

“神火飞鸦”用细竹篾绵纸扎糊成乌鸦形,内装火药,由四支火箭推进,它是世界上最早的多火药筒并联火箭,它与今天的大型捆绑式运载火箭的工作原理很相近。

火箭的发展,使人产生了利用火箭的推力飞上天空的愿望。

根据史书的记载14世纪末,的一位勇敢者万户坐在装有47个当时最大的火箭的椅子上,双手各持一个大风筝,试图借助火箭的推力和风筝的升力实现飞行的梦想。

尽管这是一次失败的尝试,但万户被誉为利用火箭飞行的第一人。

为了纪念万户,月球上的一个环行山以万户的名字命名。

随机文章李陵因投降而被汉武帝诛杀全家~~那李广将军也被杀掉了吗?德国俾斯麦号战列舰沉船,初次任务遭到英国海空部队围歼地球灭亡后我们人类能够去火星么,马斯克火星移民好处多多做梦是平行世界的记忆,做梦成为平行宇宙通道的钥匙(意识穿越)宇宙白洞和黑洞有什么区别,黑洞吸入白洞吐出/白洞未被证明

明朝最荒唐的帝王,禁止百姓养猪

明武宗在位十六年,期间做出了不少荒唐事,其中最荒唐的当属他亲自颁布的“禁猪令”了。

今年是农历的己亥年,也就是猪年,朱厚照出生于1491年,也是属猪的,那么两种之间存在着怎样的关系呢? 明武宗朱厚照是明朝第十位皇帝,他的父亲就是大名鼎鼎的“模范皇帝”樘。

1505年,明孝宗病死,年仅14岁的朱厚照继承皇位,他统治明朝16年,后世大多认为他顽劣成性、做事荒唐,是一位不合格的皇帝。

比如著名的“禁猪令”就是明武宗的“杰作”! 正德十四年六月,宁王朱宸濠举兵叛乱,消息传到北京,明武宗十分高兴,他不顾群臣的劝谏,以的名义,率众南巡,其实就是游山玩水。

没能明武宗感到江西,叛乱就已经被镇压下去。

正德十四年十二月下旬,明武宗在从扬州到南京的路上,发布了一道旨意。

这道旨意并非以皇帝的名义颁发的,而是用“钦差总督军务、威武大将军、总兵官、后军都督府、太师、镇国公朱寿”的名义。

明武宗给自己取了一个别名,为朱寿,然后加封了一大堆的官职。

谁的名义无所谓,但这都是圣旨,那么这道旨意的内容是什么呢? “照得养豕宰猪,固寻常通事。

但当爵本命,又姓字异音同。

况食之随生疮疾,深为未便。

为此省谕地方,除牛羊等不禁外,即将豕牲(指的就是猪)不许喂养,及易卖宰杀,如若故违,本犯并当房家小,发极边永远充军。

” 具体而言,明武宗之所以禁止民间养猪、杀猪,主要有三方面的原因。

第一,明武宗本人属猪;第二,猪与“朱”同音;第三,吃猪肉会得疮疾。

当然最主要的原因还是明武宗把“猪”等同于“朱”。

对于违反禁猪令的人,处罚非常严厉,“发极边永远充军”。

根据《大明律》的规定,流刑是仅比死刑低一级的处罚,分为不同等级,比如两千里、两千五百里、三千里等,而“发极边永远充军”是流刑中最严厉的。

明武宗颁布“禁猪令”后,引起了民间的极大恐慌,猪肉几乎在市场上绝迹。

消息传到京城,留守的立即上奏皇帝。

杨廷和写了一篇著名的《请免禁杀猪疏》,在这篇奏折中,杨廷和逐条批驳明武宗禁止民间养猪、杀猪的理由,理直气壮。

明武宗虽然没有被杨廷和的奏章打动,但他很快被现实打败。

转过年来,礼部上奏说朝廷祭祀活动,要用猪牛羊三牲,如今猪肉绝迹,实在有违礼法。

明武宗不得不向现实低头,“内批仍用豕”,至此持续三个月的禁猪闹剧宣告结束,而明武宗也很快知道了人生的尽头。

随机文章罕见的巨型奇虾化石,长达1.8米的寒武纪最大生物盘点冥界四花都有哪四种花,彼岸花/曼陀罗花/罂粟花/夹竹挑(邪门)蒙娜丽莎的背后骷髅头,纪念丽莎·盖拉尔迪尼逝去的儿子世上有神仙的十大证据有哪些,真实巨蟒渡劫/修真成仙/神仙下凡事件杀破狼为什么是绝命,七杀/贪狼/破军都是古代大将所具有的命格