奥古斯特二世与德累斯顿有什么关系?德累斯顿的崛起之路

德累斯顿是德国东部非常漂亮的一座小城

【菜科解读】

德累斯顿是德国东部非常漂亮的一座小城,被誉为“易北河畔的佛罗伦萨”,却在二战中遭此厄运,令人们不胜唏嘘。

二战后,这座城市按照以前的样子重新建造,许多地标性的建筑重建后与之前相比丝毫不差。

城市中的人们按照记忆使这座有着悠久历史和文化的城市获得了新生。

德累斯顿的重建可以算得上是一个奇迹。

统治萨克森的韦廷家族分裂后,萨克森也分成了两半。

阿尔布雷希特系的阿尔布雷希特三世(1486-1500)获得萨克森公爵头衔,选择以小城德累斯顿开始对他新获得的萨克森公国的统治。

当然,这个萨克森公国与以前的同名公国相比,已经大大缩小了,它的范围相当于以前的萨克森公国的迈森边区,即韦廷家族的龙兴祖地。

萨克森的另一半归恩斯特系。

阿尔布雷希特三世定都德累斯顿,但也重视迈森城,在迈森周围还建了一座能够俯瞰迈森城的城堡,并以自己的名字为其命名——阿尔布雷希特堡。

他开创的领地也可以被称作萨克森-迈森公国。

阿尔布雷希特系恪守天主教信仰,这与韦廷家族的另一支系、转向新教的恩斯特系不同,故而得到的支持。

在阿尔布雷希特的莫里茨时,于1547年获得了萨克森选侯的头衔,从而成为韦廷家族的正统。

而恩斯特系则进一步分裂,形成以魏玛、科堡、哥达、爱森纳赫、耶拿等为中心的小诸侯国,即今图林根州的主体部分。

17世纪的三十年战争中,萨克森选侯,本想既不得罪哈布斯堡皇室,也不招惹北方新兴大国瑞典,但是最终还是被迫卷入战争。

这个新教之地遭受了严重的打击,由于它是新教和天主教两大势力的对抗前线,因此,萨克森地区发生的战争也非常多,无论是哪一方胜利都会从这片土地上践踏而过。

在1648年缔结的《威斯特法利亚条约》中,萨克森获得了斯拉夫人居住的卢萨蒂亚地区,但它朝向东边和沿着易北河扩张领土的可能性也大大减少。

东边的普鲁士日益壮大起来,成为德意志的新的霸主。

此后,萨克森的选侯只能在有限的范围内进行发展,而德累斯顿就成为这个领地的华丽中心。

“强力王”奥古斯特 萨克森选侯奥古斯特二世(1670-1733)之所以被称作“强力王”(der Starke),是因为他的体格健壮,魁梧高大,力大无比,也被称为“萨克森的赫拉克勒斯”。

据说他有365名情妇,私生子无数,故而这个绰号也用于暗示他的性能力。

此外,他非常憧憬路易十四,希望能在萨克森建立路易十四那样的辉煌成就。

萨克森从中世纪中叶起就对东方孜孜以求,到奥古斯特时期终于结成了果实。

1697年,他当选为波兰国王,兼领立陶宛。

为此,他还放弃了新教信仰,皈依了天主教,曾在当时欧洲的新教势力中引起轩然大波,唯恐引起欧洲宗教势力的失衡。

但是对于奥古斯特来说,为了获得波兰,这场弥撒值得。

同他的祖先莫里茨一样,宗教的选择只是一种策略,利益才是最重要的。

因此,他还是保持了萨克森的新教现状。

为什么呢?因为这意味着萨克森仍然要做德意志新教力量的领袖。

周围的普鲁士对这个地位觊觎已久,但萨克森依然稳坐钓鱼台,不肯退让,此后的萨克森选侯虽然都是天主教徒,但是作为新教势力领袖的地位却一直保持住了。

奥古斯特成为波兰国王后,想要好好经营波兰,将这里作为自己的土地和财富一直传承下去。

这与中世纪萨克森的东进方针是一脉相承的。

除此以外,奥古斯特还想将立陶宛以东的利沃尼亚(今拉脱维亚、爱沙尼亚)并入势力范围。

这就与当时崛起的大国瑞典发生了矛盾。

瑞典是一个新兴的大国,在一个多世纪的时间里形成了一个波罗的海帝国,也占有了德意志许多土地,甚至在三十年战争当中和之后还经常欺负萨克森。

对于这样一个霸主,当时中东欧没有哪个王侯能够与之争锋。

因此,奥古斯特想要占据波兰和继续东扩的目标困难重重。

然而,这时候在东方出现了一个有很大潜力的盟友,这就是与他年龄相仿的,想为自己统治下的俄罗斯争取波罗的海出海口。

于是,萨克森选侯与彼得大帝一拍即合,双方决定结盟共同对抗瑞典。

1700年,一场被称作“大北方战争”的战事开始了。

瑞典国王卡尔十二是一个很有能力的将领,很快就击退了俄罗斯,打垮了萨克森。

不仅将萨克森选侯的军队从利沃尼亚赶走,还侵入波兰,攻克华沙,占领了大量土地,并培植了新的代理人。

奥古斯特想要求和,但又想反击,瑞典没有给他任何机会,出兵萨克森,迫使他让出了波兰的王位。

此时,被打败的彼得埋头致力于改革军队,励精图治、多年,终于在1709年决定性地击败了瑞典,为俄罗斯帝国的崛起奠定了基础。

奥古斯特也搭了这趟顺风车。

他跟着彼得大帝重又加入战争,并且从此在彼得大帝的支持下统治着波兰。

但是,他在波兰的建树少得可怜。

向往路易十四的他一直想要像法国那样,在波兰建立绝对主义统治,然而,波兰由来已久的大贵族传统却让他处处掣肘,奥古斯特走投无路的时候就不断向俄罗斯搬救兵。

同时,还得求助于奥地利。

这两个强邻名义上是为了帮助奥古斯特统治波兰,但早就。

这在几十年后的瓜分波兰事件中体现出来。

奥古斯特的邻居普鲁士,虽然此时国力还比不上萨克森。

对于邻国普鲁士积极发展军事,穷兵黩武,奥古斯特一向不以为然,充满鄙夷。

他认为自己治下的萨克森繁荣昌盛、文治武功,首府德累斯顿堪比德意志的雅典,而粗鄙的普鲁士也就是德意志的斯巴达,普鲁士的君主腓特烈·威廉一世被他贬为“士兵王”。

然而,不到半个世纪,普鲁士新任君主就打败了萨克森,成为德意志北部的霸主。

奥古斯特在政治和军事上没有什么建树,在他统治波兰的三十多年中,王权几乎形同虚设,处处依赖俄罗斯的帮助。

萨克森公国的实力长期没有增长,相对于普鲁士等诸侯国,差不多算是停滞。

然而,就是这样一个看似无能的选侯,却将大量精力转向资助艺术,建设城市。

奥古斯特年轻时,到法国和意大利旅行,所见所闻对这个来自中东欧相对落后地区的青年震撼很大。

尤其是法国的凡尔赛宫,令他,一心想要仿效路易十四建造一个类似的都城。

他继位后,便以德累斯顿作为梦想实现之地,竭尽全力地建设,倾注了全部心血。

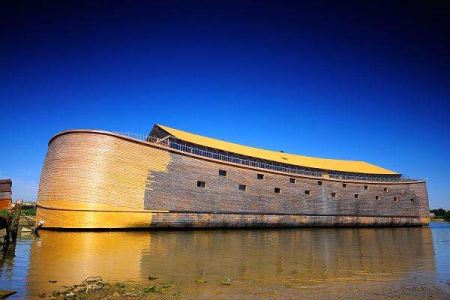

德累斯顿位于易北河的南岸。

这座城市靠近河岸的最中心处是一座扩建于16世纪的文艺复兴风格的宫殿,占地很大,被用作萨克森选侯的住处。

奥古斯特在18世纪初进行了改建,使其成为光芒四射的巴洛克风格。

奥古斯特将辛苦经营搜集来的都藏在宫中,专门辟为珍宝馆。

由于其上有绿色外层的穹顶,故被称作绿穹顶博物馆,是德累斯顿最为著名的参观之处。

在宫殿的西边,是奥古斯特新建的一座宫殿,称作茨温格宫(Zwinger)。

这里紧靠着老的内城城墙的西端,原本是用于防御的城堡。

奥古斯特想将这里仿照凡尔赛宫进行改造,于是有了现在的宫殿,建筑风格和立面都模仿了凡尔赛宫。

奥古斯特还在宫殿周围建了一片花园式庭院,一直延伸到易北河边。

宫殿中设有大型图书馆,还藏有大量名画和瓷器,是奥古斯特用来装饰其新宫殿的。

今天也分别有收藏这两种艺术品的博物馆设在宫殿中。

尤其是画廊,挂满了、提香、丁托列托、乔尔乔内、鲁本斯、伦勃朗、维梅尔等大师的画作。

奥古斯特搜集绘画,邀请全欧洲的艺术家到宫廷为他服务,从而收集到大量的艺术珍品,以此彰显他的权力和地位。

就这样,奥古斯特将德累斯顿建设成为萨克森充满光环的首府城市。

此外,在德累斯顿的东边近郊,还建有奥古斯特的夏宫——皮尔尼茨宫,这是一座充满东方情调的巴洛克风格建筑。

在德累斯顿西北十余公里处,还有一处巴洛克风格的莫里茨堡,城堡主体周围有四座对称分布的圆形塔楼,均有红色的屋顶和黄色的墙身。

城堡还对称地坐落于一处矩形的草坪上,孤悬于湖水之中,深处森林腹地。

这座精美如艺术品般的城堡也是奥古斯特狩猎的地方,他专门派高超的建筑师来对这座建筑进行改造和修饰。

此外,奥古斯特对东方的瓷器也充满好奇,经常一掷千金购买从中国进口的瓷器。

为了求得制作瓷器的秘方,他不惜重金,甚至将炼金术师关在城堡中逼迫其研究制作瓷器的方法。

经过反复实验和烧制,终于发现了瓷器制作的关键配方——高岭土,破解了中国瓷器的秘密。

在掌握这项技术后,1710年,奥古斯特在迈森建起了生产瓷器的工场。

这算得上是开了欧洲瓷器制造业的先河。

从此,迈森设计和制造的装饰性瓷器行销整个欧洲,成为宫廷和贵族家族的奢侈品。

当然,这种瓷器与东方的瓷器还是有很大差异的,却从此成为西方上流社会餐桌上的重要器具和室内摆设。

有意思的是,近千年来萨克森一直向往着东方,最终却是通过瓷器这种充满东方色彩的器具得到了实现。

1733年,萨克森选侯奥古斯特死于华沙。

在他身后,波兰国王的头衔导致新一轮的争夺。

奥古斯特的儿子最终获得华沙的王位,并将他父亲开的德累斯顿都城营造事业继续开展下去。

随机文章请问楚王为何要送重耳至秦~对楚有何利益吗?木乃伊士兵被发现,80具一战士兵冰冻木乃伊遗体金钱活门蛛有毒吗,金钱活门蛛值多少钱/值不值得饲养外星人正在向地球发信号,外星人发求救信号被科学家破解老子参透了宇宙真相,(道生一,一生二,二生三,三生万物)诠释宇宙奥妙

布列斯特和约真的可以带来和平吗 如果苏联不签的话能够生存下来吗

它的条款过于屈辱,以至于德国投降之后德方抱怨说协约国对德国过于苛刻了,协约国方面反诘说:这总比你们与俄国签订的《布列斯特条约》要温和吧? 而苏联或者说列宁一派之所以这么坚持要签订这份条约,是因为害怕“新生的苏维埃”在一战中毁灭。

同时经过多年战乱的俄罗斯需要恢复,这也需要时间。

那么,我们推演下如果没有这份条约,苏联是会毁灭于一战,还是像历史上那样生存下来。

布列斯特是否真正地带来了和平 稍微了解俄国历史的就知道,在苏维埃草创的时候就不是和平的。

事实上,哪怕是在的政党里也不是真正意义上的布尔什维克(多数),其人数甚至还没有所谓的(少数)多。

可以说布尔什维克夺取政权有着很大的突然性,忠于老东家沙皇的白军不说,各地诸侯也是各种不服。

库斯妥迪耶夫1920年的作品“布尔什维克” 因此,此时新生的苏维埃主要的精力无疑要放在国内问题上。

而德国人在签订条约之后也并没有撤离所有的部队,而是留了一百万人在东线和新生政权对峙。

为此德国人没少抱怨因为少了一百万人拖累了西线的战事。

而相对应的苏联绝对不敢怠慢,毕竟一百万人就在你家门口不远的地方,试问哪个当权者敢完全放下戒心?苏联人并没有得到他们想要的那种完全的和平,这份条约带给他们的休息时间和程度都是有限的,对于整个俄国的恢复是非常微不足道的。

德国人在布列斯特-立托夫斯基站迎接为首的苏联代表团的到来 更为糟糕的是,这份协议让布尔什维克/苏联把沙俄几百年建立的武功全部给吐了出来。

根据协定俄罗斯放弃了芬兰,波罗的海各国(爱沙尼亚,拉脱维亚和立陶宛),白俄罗斯和乌克兰的所有领土不说。

苏俄还需要将爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、库尔兰(今拉脱维亚西部)、俄属波兰等地割让给德国。

同时被沙俄连续击败十次的土耳其将兵不血刃地拿回阿达尔罕、卡尔斯和巴统等地区。

这意味着俄国将失去126万平方公里土地,这片接近东北三省两倍大小的土地占据了俄国总领土的十分之一,而且全在欧洲部分,所以上面的人口非常稠密,占据全国人口的44%。

俄国那原本傲视群雄的资源优势也将大大削弱,煤矿和铁矿分别失去75%和73%,伴随着的还有54%的工业和33%的农业。

除了这些,苏联还需要像德国支付60亿的战争赔款(差不多等于战前德国的所有储备),而且只能分五期,最后一期也要在1918年年底前交割完毕。

在布列斯特-利托夫斯克起草的边界 虽然这份条约在德国战败后被废除,但是在这是当时签署条约的布尔什维克们没有想到。

毕竟德国人在东线只是保留军队防备苏联食言而已,其本身确实是停火了,这意味着德国可以把精力全放在西线了。

没人能料到最后,让苏联趁势废除了条约。

虽然列宁认为条约会让新生的苏维埃得到休息,但是这显然不是所有的俄国人都能接受的。

损失如此多的人口和工业,还必须在一年内赔偿整个国库的资金。

这相当于我在你身上狠狠地扎了一刀让你大出血,然后你和我说这是在帮你休息? 大批的俄国者倒向了白军,像这样的铁杆爱国者们更是。

在他们的眼中苏维埃成了叛徒,是比德国佬更恶心的存在,并且准备不惜一切代价将其铲除。

俄罗斯把像高尔察克这样被苏联污蔑为叛徒的爱国者,还原成历史上原本的样貌,不得不说这是时代的进步 多国干涉与德、奥违约 更为糟糕的不是背上了“俄国叛徒”这个名声,而是德国人也没有想过和苏联人一直维持和平。

在战败前夕德国和派兵攻打了苏联,如果不是德奥在西线的战败导致行动在开始阶段就夭折了,恐怕日后二战苏德战争初期,伊万们被汉斯们狠揍的场景,要提早二十多年了。

德国进攻计划搁浅并没让列宁能松下一口气,德国确实是没有能力再打了,但是协约国可不是。

《布列斯特条约让》在让苏联成为不少俄国人心目中的叛徒的同时,也让协约国方面产生了同样被背叛的感觉。

因为苏联单方面的停战,成功地“祸水西引”让数十万德军从东线撤离在西线杀死了大量的英法士兵。

如果不是德国胃口太大,在东线还留了一百万人,同时美国决定参战的话,英法可能就要跪了。

很多人指责二战英法试图“祸水东引”,但是历史上只有“祸水西引”是真实而成功的 但是战争的结果依旧让各国很不好受,尤其是法国。

巴黎号称“三分之一的男人拄拐杖,三分之一戴着假面”。

其中相当一部分是因为后期德国的攻势造成的,结果各国上至政要下到失去儿子或者丈夫的家庭恨苏联到牙根痒,这也是情理之中了。

于是各国加紧了对俄国的武装干涉。

其理由也很充分,毕竟这个时候的欧洲还是国家,没有几个共和国。

而苏联为了防止罗曼诺夫家族的影响力给自己增加更多的敌人,而处死了沙皇全家,其中包括了其年仅十三岁的太子。

(虽然苏联在一开始宣传仅仅杀了沙皇一个人) 沙皇尼古拉二世,他的妻子皇后亚历山德拉和他们的五个孩子奥尔加,塔蒂亚娜,玛丽亚,阿纳斯塔西娅和阿列克谢 在杀死沙皇全家之后,行刑队将尸体剥光并且焚烧,最后秘密安葬了。

这一切对协约国的冲击力过于强大了,根据欧洲古老的传统,就算两个国家彼此交战在抓获对方国王之后也就要求对方支付一笔赎金了事。

哪怕是那种民族大决战就是把法王囚禁到死而已。

就算是后来的大革命也就是处死了路易十四和他的妻子,其子嗣尤其是女孩基本都活了下来。

类似于苏联这种一下子给你断子绝孙的做法让欧洲各国心惊胆战,所有的王室都地想:下一个会不会是自己和自己的家人? 要知道那时的列宁,并不怎么掩饰他要占领全世界的愿望。

无论是处于保护自己和家人的愿望,还是为自己在西线战死的士兵报仇,所有的国家都有着足够正当的理由。

根据古老的习惯法,血亲之间有为彼此复仇的义务,欧洲所有王室都是罗曼诺夫家的亲戚不是吗? 多国联军依旧没有击败苏维埃 1918年,白俄的军队受到了多国的援助--干涉之初,怨恨苏联背叛的协约国并没有准备),又有大批如高尔察克这样经历过世界大战的优秀将领指挥,在战争初期节节胜利一度占领了叶卡捷琳娜堡。

为了防止城中的沙皇全家落入白军手中,苏俄才决定处死他们所有人。

1918年,捷克斯洛伐克军团第八团在乌苏里岛尼科利斯克被布尔什维克杀死 经历了前线的一系列失败,战时人民委员托洛茨基施行了越来越多的严厉措施,以阻止红军中未经许可的撤退、逃跑或者叛变。

在作战时,契卡特别侦查部队,人称“全俄肃清反革命及怠工非常委员会特别惩罚部”或“特别惩罚旅”跟在红军后面,执行现场审理并立即处决从他们的阵地上逃跑、后退或者没有积极进攻热情的士兵及军官。

同年八月,托洛茨基批准建立督战队驻扎在不可靠的红军部队后面,这些督战队成员带有对任何未经批准就从战线撤退的人射击的命令。

浅色为1918年苏维埃控制的版图,深色为同年夏天还在他们手里的 通过这种古老而血腥的战术,挡住了敌人,就像二战中所做的那样。

经历数年的战争后,苏联终于击败了沙俄的残余,统一了俄国。

但是这种战争方法也给俄国带来了深重的灾难,苏联人口统计学家鲍里斯·乌尔拉尼斯估计内战和波苏战争总共造成300,000人(红军125,000人,白军和波兰人175,500人)被杀,双方光是死于疾病的军事人员就有450,000人。

而因为拒绝交出粮食等原因,被契卡处决的俄国人有一百万。

因为内战大批粮食被征收,大量青年上了战场,导致俄国饿死的人,比一战时还要多 别说是一战最后一年,就是整个一战都没有给俄国造成如此巨大的破坏。

而苏维埃凭借其强悍的生命力和大萧条的机遇,在一代人不到的时间里就恢复了过来(详情参照往期文章 假设历史61没有大萧条 苏联能这么快实现“华丽逆袭”吗 )。

试问仅仅是不签订布列斯特条约,陪着德国打最后一年,免去了和爱国者以及保护家人心切的欧洲君王们一战的苏联能否生存下来呢? 随机文章超炫街头疾走运动跑酷,中国小伙获冠军奖金仅4500美元垃圾人定律是什么意思,逮到个人就大肆倾倒负面垃圾(拳脚相向)揭秘盗墓人有什么忌讳,点蜡烛预防鬼吹灯/带黑驴蹄子辟邪揭秘海市蜃楼形成的原因,光折射形成的仙宫和神仙(以假乱真)心理学上的十大效应,美女效应成为了商家最爱的营销活动(吸睛)

布列斯特和约的来龙去脉是什么样的 和约结果的意义是什么

经过 1917年12月3日,谈判开始,德国提出了把波兰、立陶宛、爱沙尼亚的局部和拉脱维亚、白俄罗斯的全部割让给德国并赔款30亿卢布的苛刻条件,这引起了党内严重的分歧。

列宁主张接受德国的条件,签订和约,为新生政权争得喘息机会,季维诺也夫、索柯里尼柯夫、、阿尔乔姆、斯塔索娃、斯维尔德洛夫等六名中央委员支持列宁;布哈林为代表的“左派者”反对签订和约,主张对帝国主义继续世界大战,中央委员布勃诺夫、乌里茨基、洛莫夫支持布哈林;则主张停战,复员军队,但不与德国签约(即不战不和),中央委员克列斯廷斯基、、越飞支持托洛茨基。

1918年1月2日,苏俄政府召开中央和地方负责人会议。

60人出席的会议上,赞成布哈林主张的32人,赞成托洛茨基主张的16人,赞成列宁主张的仅15人。

最终,列宁的主张因处于少数而未能被通过。

1918年1月24日,苏俄政府召开中央会议,重新表决签约的问题。

托洛茨基的主张以9票对7票的多数通过,列宁的主张仍然没有被多数所接受。

1月30日,布列斯特谈判恢复。

作为外交人民委员(即外交部长)、谈判代表团团长,托洛茨基临行前与列宁约定:如果德国下了最后通牒就让步签约。

结果德国果然向苏俄下了最后通牒,托洛茨基向列宁电报询问对策,列宁立即复电坚持:接受德国条件,立即签约。

但是托洛茨基没有接受列宁的建议,而是发表了拒绝签约的声明,率团离开布列斯特。

结果,德国开始对苏俄大举进攻。

2月18日,在十分紧急的情况下,苏俄中央委员会举行了的紧急会议。

会上,列宁的主张又被以6:7的票数否决。

随后,中央又连夜开会,经过激烈的争论,托洛茨基转而支持列宁,会议结果以7票赞成、5票反对、1票弃权的结果通过了列宁的提案。

苏俄政府连夜通知德国方面,同意签约。

但是,德国在得到通知后任没有停止进攻,并于2月23日提出更加苛刻的条件。

苏俄党中央又召开有15名委员参加的紧急会议。

会议中,大多数委员表示不赞成列宁的主张。

列宁只得提出,如果这种空谈继续下去,他就要辞职,退出政府和中央委员会。

布哈林对此毫不在乎,斯大林也未发生动摇。

托洛茨基不同意列宁的意见,但为了防止列宁辞职和党的分裂,他的态度发生变化。

在他的影响下,出现了4票弃权。

结果列宁的主张以7票赞成、4票弃权、4票反对获得通过。

结果 2月24日,苏俄政府重新派出了谈判代表团与德国进行谈判。

3月3日,正式签订。

按照合约,苏俄割让323万平方公里领土,赔款60亿。

托洛茨基被解除了外交人民委员的职务。

但苏俄成功地退出了第一次世界大战,为刚刚诞生的苏维埃政权争取了喘息的时间。

德国战败后,于11月11日同协约国签订了停战协定,苏俄政府立即于11月12日宣布废除此条约,使得该条约的内容实际上成了一纸空文。

1922年,苏俄与德国魏玛政府签署了拉帕洛条约。

两国借此宣布放弃在布列斯特-立陶夫斯克条约及一战后向对方提出的领土和金钱之要求。

意义 一般认为,这是苏俄政府以空间换时间的成功外交。

它充分地利用了国际间的矛盾,使新生的苏俄政府有了巩固政权的时间,为此后维护政权创造了有利条件。

而且,由于此一外交策略的成功,列宁的个人声望也达到了顶峰。

随机文章曹魏民屯的组织牛鞭效应可不是用来壮阳的,而是商品销售流程中产生的波动为什么中国没有龙卷风,美国是龙卷风之乡/每年会发生2000多起龙卷风中国三大龙脉已断两条真相,秦始皇狠心破坏两条龙脉遭天谴暴毙水星为什么不能住人,水星不适合人类居住环境(昼夜温差巨大)