揭开贺兰山三清观佛像“嘴巴能动”之迷

【菜科解读】

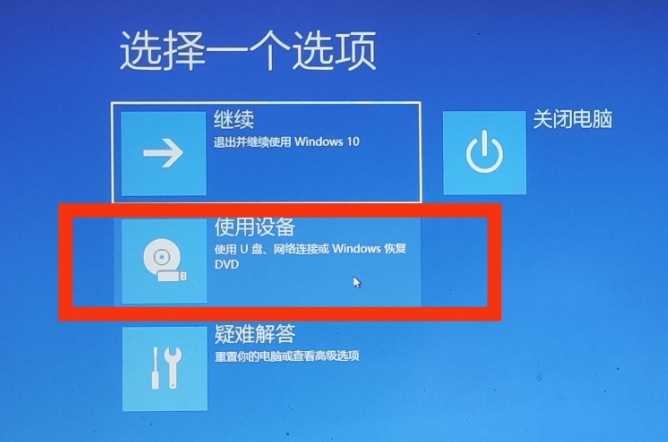

元始天尊佛像 大约是在去年七、八月份,当时佛像刚塑成不久,几个来山里游玩的中学生用自带的数码相机给大殿里给佛像拍照。

突然间,几个学生惊恐万分地从大殿里飞奔而出,边跑边喊:“佛像‘活’了!嘴巴和眼睛都能动啊!”消息不径而走。

吸引了不少游客前来看个究竟,结果发现:在用数码相机或手机对佛像进行拍照时,居于大殿中央的元始天尊佛像身旁的焰火就会出现火苗跳跃,而立在另一旁的红胡绿衣文广天王的眼睛也能眨来眨去,嘴巴也能一张一合。

佛像果真得能“动”吗?日前,满怀好奇的记者带上准专业数码相机在有关人员陪同下一探虚实。

来到“三清观”,先前的传闻不由得让记者感觉到一种特别神秘的气息。

由于道观院落还没有完全清理出来,许多工人还在紧张地忙碌着。

见到有人拿着“长枪短炮”的照像器材上来,工人们纷纷放下手里的活计,凑上前七嘴八舌给我们介绍起佛像会“动”的事儿来。

记者用自己带的准专业数码相机分别对准据传会“动”的元始天尊和文广天王两尊佛像,从各个角度拍照,试验多次后并没有看到佛像能“动”的奇观。

就在记者纳闷之际,一名工作人员拿着手机对佛像进行拍照时,“奇迹”再次出现了——元始天尊佛像周围的火焰“突、突”地跳个不止,文广天王佛像的眼睛和嘴巴果然也动起来了。

这到底是怎么回事哪? 文广天王佛像 记者经过多次试验,发现尤其在摄像器材聚焦成像期间,佛像就“动”得很厉害。

这一发现,让记者忽然间明白了佛像会“动”的奥妙所在:记者拍照时佛像之所以不动,是因为记者用的是准专业相机,有效像素较高(630万以上),成像速度快,能迅速呈现佛像的真实情况;而其他游客的数码相机和手机有效像素较低,聚焦成像的速度相对较慢,特别是在缓慢的锁定拍摄对象和焦距调实过程中,随着照相设备的细微抖动,佛像自然会出现“动”的情况。

同时,再加上,元始天尊佛像身后的火焰装饰以及文广天王佛像的嘴巴、胡子和眼睛上的眉毛、睫毛都是红色,而红色在所有颜色中最具视觉刺激性和跳跃感,所以更容易产生“动”感。

21页 1 2

一块洗衣池的搓板 揭开了朝鲜新罗文武王的身份之谜

中国建立的时候,朝鲜还没有呢。

但是朝鲜自从建立之后,与中国各个王朝相处融洽,一直以高等级的待遇存立。

不仅如此,每次朝鲜被日本人侵略,中国总是会去帮助朝鲜驱除外敌。

在韩国人心目中,新罗文武王在他们心目中地位非常高。

在公元六六八年的时候,这位国王在的帮助下,统一了半岛,朝鲜在历史上第一次统一。

其深远意义,就像一样,韩国对他有了许多美化。

因为棒子人对他们的祖先极力美化,否认与中国有关系,所以文武王的身份就是一个谜。

中国根据历载,推断文武王是一个来自中国东北的扶余人,而韩国学者则坚称文武王是三韩人,与中国没半点关系。

直到有一天,一块石碑的出土,让韩国学者才知道本国文武王是哪里人。

当时这块石碑出土后,不知道是什么原因,就丢失了,这可是文武墓之碑,其意义就相当于秦一样,是记载一个国家朝代的证据。

后来在韩国一户居民家被发现,而这位居民用这块石碑当洗衣池的搓板,导致这块石碑上的文字经过磨损,有些文字已经缺失了。

看来是因为韩国人没人认识中国字的缘故,否则这个墓碑早就发现了。

人们从墓碑上发现,他们心目中的王,竟是中国秺侯的后人。

早年霍去病攻打匈奴,斩杀和俘虏的匈奴人有十几万之多。

匈奴浑邪王被霍去病打败,向汉人投降,得到了的欢迎。

但是休屠王就非常惨了,他们没有投降,于是汉武帝下令他们的王后成为汉朝的奴隶,两个皇子成了汉朝的马夫。

有一天,汉武帝视察皇家马场,发现了着个匈奴皇子,一问究竟,原来是休屠王的孩子。

于是一高兴,就封他为马监。

因为这支匈奴人的祭天金人被霍去病缴获交给汉武帝,所以汉武帝就以金为姓,赐给了他,称他为,他的弟弟叫金伦。

后来,金日磾为了自己和家族,对汉武帝,虽然曾经是死敌,但是为汉朝鞠躬尽瘁。

他的忠诚、他的谦卑,很快赢得了汉武帝的赏识,他一步步升为高官。

汉武帝极为信任他,并要任命他为辅政大臣,可他却说自己不如,可见其谦虚。

正是因为金日磾的功劳,金家在汉朝存续了140年。

但是之后篡权,被推翻。

当时金日磾家族中有一些族人与王莽结亲,为了自保,这些人连夜逃出京城,进入朝鲜半岛。

此后,金家在朝鲜成为第一大姓,许多人都。

而且金家也是朝鲜的掌权人,自称王族不过分。

随机文章宇宙中最恐怖的生物,肉身畅游太空吸收暗能量(无敌)美国野猫式战斗机,5分钟击落日军5架战机东风5b洲际弹道导弹详解,可携带10枚50万吨当量核弹头威力强悍的硬币散弹枪,可以装填各种物体的散弹枪(铁丝/石头/硬币)宇宙到底有没有尽头,如果有那么宇宙之外会是什么

海底惊现神奇金字塔 考古学家揭开百慕大三角秘密

“大西国”是公元前5世纪古希腊著名哲学家柏拉图在其对话体著作中为后世留下的千古疑案。

世世代代的人们曾望洋兴叹:命运悲惨的“大西国”究竟葬身何处水域呢?相传9000年前,“西海”中有一块很大的陆地,这就是“大西国”所在的亚特兰蒂斯大陆。

陆上风光秀丽,物产富饶,拥有高度发达的文明。

人民生活富足,强大的军事威震四方。

不料,一场毁灭性的地震和随之铺天盖地而来的海啸,使整块亚特兰蒂斯大陆载着都市、寺院、道路、河运以及全体国民,在一夜之间沉陷海底,消失在滔天的浪峰洪谷中……尽管柏拉图关于“大西国”的记述为当代学者所怀疑,但自本世纪60年代以来,人们已在百慕大海区的洋底发现了愈来愈多的史前文明遗迹。

一门新兴的潜水考古学正在酝酿创立当中。

这门新兴的学科将以揭开亚特兰蒂斯古陆的沉没与藏身谜团为己任。

这必将促进人们对百慕大“魔三角”真面目的逐步认识。

1967年,一位美国飞行员罗伯尔。

布卢斯和助手迪米特来。

勒皮科夫驾机在百慕大海区的巴哈巴群岛一带低空飞行。

突然他们发现比米尼岛水面下有一个很大的长方形物体,他们马上拍摄下来。

勒皮科夫是法国潜海探险家,他很快与耶鲁大学的瓦朗丁教授联系,提出组织一个在比米尼岛与周围岛屿进行水下研究的考察组。

第二年8月,考察组来到比米尼岛水域展开水下考古工作,陆续获得了一系列前所未有的宝贵发现。

随后,更多的人力和物力投入了对百慕大海底文明遗迹的考察之中。

在比米尼岛水下,很大的石头建筑群静卧洋底,它们结构严密,规模宏大,形状变化多端。

长达1600米的大石墙,由长4.5米,宽6米,高3米的大石块砌底,每块大石至少重25吨。

石砌的街道,还用长方形或多边形的石头排列出各种图案花样。

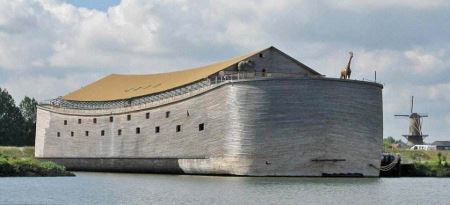

一座高42米,每边长54米的平顶金字塔,沉睡在距海面近400米的水下,另外还发现有码头、港口设备遗迹和大理石的雕像。

根据巴哈巴群岛附近海底石灰岩的分析,证明它在1.2万年前曾存在于空气之中,也就是说这里曾经是陆地。

古巴岛大陆架水域发现了面积约5万平方米的“水底石头城”,建筑群内有多条街道,石板铺路,石条门框,石块雕塑,甚至还有石板棺材,是个名副本来的石头世界。

潜水员们发现这座“水底石头城”遍布贝壳化石,年代非常古老。

此外,在墨西哥、洪都拉斯沿岸,都发现有石头堤围延伸入海,消失于洋底。

在希斯班尼俄拉海底,发现大石屋多幢,其中最大的一幢宽70米,高25米。

在安得罗斯岛附近的海面下,还有一座相当古老的寺庙残址,其宽度为25米,长度为30米。

在百慕大海域最激动人心的发现,莫过于1978年对海下巨型金字塔的发现了。

当时,国际潜水中心主任罗歇韦率领一部分队员来到百慕大“魔三角”附近考察,突然大晴天起了风暴,海面瞬时间迷雾茫茫,白光直射天空,小船已无法控制,他们只好舍身潜入海里。

当潜入100米深处时,他们看到了一个很大的金字塔,它有两个大洞,海水以极快的速度从洞中穿过,激起海面怒涛狂卷,水雾飞腾,工夫不大,当这一现象消失,海面又恢复了平静。

为了搞清楚这座水下金字塔的情况,美国一批科学家动用先进设备,再次前往百慕大“魔三角”调查,经细心测定,他们发现,座落在洋底的金字塔高200米,塔尖距海面100米,塔的每边长300米,建筑年代约比埃及金塔早7000年。

由于海水太深,环境复杂,水下勘察的科学家无法断定,该金字塔与大西洋底的其他古建筑群是否系同时代的产物。

在发现这座巨型水下金字塔的前两年,科学家们就在其东面发现有一座金字塔深藏在百慕大海区的底部,它的塔顶离水面达700米。

对大西洋中百慕大海底文明遗址的最新发现是在1989年,两名挪威潜水员在“魔三角”的一个水底平原上见到一座古城。

他俩用水底摄影机拍下了有关镜头,从中可以看到许多纵横交错的道路,一座座圆房顶的建筑物排列道路两旁,此外还有竞技场及长方形的建筑物。

它们都保存完好。

这两位挪威人自信发现了柏拉图所提到的“亚特兰蒂斯古陆”。

#p#分页标题#e# 这一发现无疑为百慕大水域的海陆变迁史提供了新的证据。

围绕以百慕大海区为中心的种种史前文明遗迹的水下大发现,科学家们见解不一。

有的认为百慕大海域及至辽阔的大西洋中,确有可能隐藏着沉沦的“亚特兰蒂斯古陆”。

有的则不以为然,因为人们历代提到的可能会成为“大西国”的沉沦水域已达上百处之多,也许柏拉图说的“西海”不是大西洋而是地中海呢。

对那些富于想像力的探索者来说,他们的念头颇为古怪,这就是他们居然怀疑“大西国人”是否还活在百慕大海底的真相。