哈勃太空望远镜最新测量结果表明:宇宙膨胀速度比科学家的模型预测的要快

【菜科解读】

哈勃太空望远镜最新测量结果表明:宇宙膨胀速度比科学家的模型预测的要快

据cnBeta:哈勃太空望远镜的最新测量结果表明,宇宙的膨胀速度比科学家的模型预测的要快--这暗示着一些未知的成分可能在宇宙中起作用。

这是现代天文学中最大的难题之一。

根据对恒星和星系的多种观察,宇宙似乎比我们最好的宇宙模型预测的速度要快。

对于这个难题的证据已经积累了多年,这使得一些研究人员称其是在宇宙学中一场迫在眉睫的危机。

现在,一组使用哈勃太空望远镜的研究人员已经汇编了一个巨大的新数据集,他们发现了百万分之一的概率,即这种差异是一种统计上的侥幸。

换言之,现在看起来更有可能的是,宇宙中有一些基本的成分或是已知成分的一些意想不到的效果,不过天文学家对此还没有确定下来。

约翰-霍普金斯大学的天文学家Adam Riess指出:“宇宙似乎给我们带来了很多惊喜,这是件好事,因为它帮助我们学习。

”

据了解,这个天文领域的难题被称为哈勃张力,以天文学家Edwin Hubble命名。

1929年,他观察到一个星系离我们越远其后退速度就变得越快--这一观察有助于为我们目前关于宇宙从大爆炸开始并不断膨胀的概念铺平道路。

研究人员试图通过两种主要方式来测量宇宙目前的膨胀速度:通过测量跟附近恒星的距离及通过绘制可追溯到新生宇宙的微弱光辉。

这些双重方法提供了一种测试我们在超130亿年宇宙历史中对宇宙的理解的方法。

这项研究还发现了一些关键的宇宙成分,如“暗能量”,这种神秘的力量被认为是推动宇宙加速膨胀的动力。

但这两种方法在宇宙目前的膨胀率上有约8%的分歧。

这一差异可能听起来不大,但如果这一差异是真实的,那么就意味着宇宙现在的膨胀速度甚至超过了暗能量所能解释的速度--这意味着我们人类对宇宙的核算出现了一些问题。

研究人员在上周提交给《The Astrophysical Journal》的几项研究中描述了他们的发现,他们使用特定类型的恒星和恒星爆炸来测量我们和附近星系之间的距离。

该数据集包括对42种不同的恒星爆炸的观测,这比同类的下一个最大分析高出一倍多。

根据该团队的工作,他们的新分析和早期宇宙的测量结果之间的张力已经达到了五西格玛。

不过其他天文学家仍看到数据中可能存在的误差空间,这意味着哈勃张力仍有可能只是一个伪命题。

团队成员、杜克大学的天文学家Dan Scolnic表示:“我不知道这么大的误差是如何隐藏在这一点上的,如果是这样的话,这只是没有人提出的东西。

我们已经检查了所有向我们提出的想法,没有任何东西能做到这一点。

”

宇宙微波和距离阶梯

哈勃张力来自于测量或预测宇宙目前的膨胀率的尝试,这被称为哈勃常数。

通过利用它,天文学家可以估计宇宙自大爆炸以来的年龄。

获得哈勃常数的一种方法是依靠宇宙微波背景(CMB),这是宇宙刚诞生38万年时形成的微弱光芒。

ESA普朗克天文台等望远镜已经测量了CMB并提供了早期宇宙中物质和能量如何分布的详细快照及支配它们的物理学。

通过利用一个曾成功预测宇宙许多特性的模型--兰姆达冷暗物质模型,宇宙学家可以从数学上将CMB中看到的新生宇宙快进并预测今天的哈勃常数应该是什么。

这种方法预测宇宙应该以67.36公里/秒/百万秒差距的速度膨胀。

相比之下,其他团队通过观察“本地”宇宙--离我们比较近的现代恒星和星系来测量哈勃常数。

这个版本的计算需要两种数据:一个星系从我们身边退去的速度以及该星系跟我们之间的距离。

这反过来又要求天文学家开发出所谓的宇宙距离阶梯。

新研究的宇宙距离阶梯是由Riess的研究小组SH0ES组建的,其从测量我们和某些被称为造父变星的恒星之间的距离开始。

造父变星很有价值,因为从本质上讲,它们就像已知瓦特数的频闪灯。

它们会规律地变亮和变暗,且越是明亮的造父变星其脉动就越慢。

通过利用这一原理,天文学家可以根据它们的脉动速度来估计更遥远的造父变星的内在亮度并最终计算出这些星球跟我们之间的距离。

为了将这个阶梯延伸得更远,天文学家们在被称为1a型超新星的恒星爆炸的基础上增加了一些梯级。

通过研究同时拥有造父变星和1a型超新星的星系,天文学家们可以计算出超新星的亮度和它们的距离之间的关系。

由于1a型超新星比造父变星要亮得多,它们可以在更远的地方被看到并让天文学家把他们的测量结果扩展到宇宙中更深的星系。

对变化的核算

#p#分页标题#e#问题是,准确测量所有这些恒星和超新星是非常复杂的。

从技术上讲,并非所有的造父变星和1a型超新星看起来都完全一样:有些可能有不同的成分、不同的颜色或不同类型的宿主星系。

天文学家们已经花了很多年的时间来研究如何解释所有这些变异性--但要肯定地知道一些隐藏的误差源没有在天平上推波助澜是非常困难的。

为了解决这些问题,一个名为Pantheon+合作的研究小组详尽地分析了自1981年以来收集的1701个1a型超新星的观测数据。

该分析包括努力量化所有已知的不确定性和偏差的来源。

“我们关心的是,比如1991年11月的天气和望远镜的观测情况--这很难,”杜克大学的Scolnic说道。

他跟哈佛-史密森天体物理学中心的研究员Dillon Brout共同领导Pantheon+。

该团队的发现为Riess和他的SH0ES同事的新分析提供了依据。

在对可能影响造父变星观测的因素进行了同样详尽的交叉检查之后,该小组得出了迄今为止对哈勃常数的最精确估计:每兆焦73.04公里/秒(正负1.04)。

这比普朗克天文台对CMB的测量所推断出的数值高了约8%。

另外,研究小组还不遗余力地测试外部科学家对其哈勃常数估计值高于普朗克常数的想法。

总之,研究人员对他们的分析进行了67次变体分析--其中许多变体使紧张局势变得更糟。

“我认为,我们已经认真听取了许多关切和问题。

这不仅仅是一个‘快变’......我们已经做了很多深挖兔子洞的工作,”Riess说道。

未知的宇宙

不过近年来,来自芝加哥大学的Wendy Freedman一直在研究一种不依赖脉冲式恒星的估计方法。

相反,她使用一组特定的红巨星。

基于这些备用的“标准烛光”或具有已知内在亮度的天体,Freedman对哈勃常数的独立估算为69.8公里/秒/百万秒差距--处于其他两个测量值的中间。

尽管团队进行了仔细的工作,但Freedman指出,未被发现的错误仍可能会影响到分析,也许会造成一种虚幻的紧张。

她补充称,一些不确定性的来源也是不可避免的。

首先,只有三个离银河系足够近的星系,其距离我们可以直接测量而宇宙距离阶梯的基础就在这三个星系上。

Freedman说道:“三个虽然是个小数字,但这是大自然赋予给我们的。

”

Pantheon+和SH0ES团队对Freedman及其他人的结果进行了长时间的研究,他们的一些不同的分析研究了如果将Freedman的首选恒星跟造父变星和1a型超新星一起加入到宇宙距离阶梯中会发生什么。

根据他们的工作,包括这些额外的恒星会略微降低对哈勃常数的估计--但它并没有消除这种紧张。

如果哈勃常数真的反映了我们的物理现实,那么解释它可能需要在我们的宇宙基本成分列表中增加另一个项目。

其中一个领先的理论竞争者--被称为早期暗能量--提出在大爆炸后约5万年曾有过一个短暂的暗能量爆发。

原则上,短暂的额外暗能量可以改变早期宇宙的膨胀,这足以解决哈勃张力,而不会对宇宙学的标准模型造成太大的干扰。

但在这个过程中,宇宙学家对宇宙年龄的估计将从目前的138亿年下降到约130亿年。

来自德克萨斯大学奥斯汀分校的天体物理学家Mike Boylan-Kolchin指出:“有很多问题,为什么你必须引入这个刚刚出现又消失的新事物--这感觉有点好笑。

但我们正处在一个地方--如果这些东西真的那么不一致也许我们必须开始在宇宙的有趣角落里寻找。

”

尽管一些暗示已经出现了,但目前还没有关于早期暗能量的大满贯证据。

今年9月,智利测量宇宙微波背景的设施--阿塔卡马宇宙学望远镜称包括早期暗能量的模型比标准宇宙学模型更适合其数据。

不过普朗克望远镜的数据提出了不同的意见,因此需要未来的观测来弄清这个谜团的真相。

其他观测站也应该能帮助澄清哈勃张力。

如ESA的盖亚卫星自2014年以来一直在绘制银河系的地图,其为我们跟银河系许多恒星之间的距离带来了越来越精确的估计,其中就包括造父变星。

而即将到来的詹姆斯-韦伯太空望远镜将帮助天文学家反复检查哈勃对某些恒星的测量。

Freedman说道:“我们是在可能的边缘工作的。

我们将弄清这个问题的真相。

”

古印度人制造宇宙飞船之谜

有424座神庙。

据说最多时曾达到一千座,被称为寺庙之城。

在这里的神庙中,除了湿婆、毗湿奴、黑天、罗摩等众多古印度的神灵雕像外,还有一种飞船的雕塑。

这种飞船雕塑被雕成不同样式,上面刻有众多神话人物,但它们有一个共同的名称——战神之车。

一般人往往认为。

这种飞船就是神话中人物乘坐的器具,是神话杜撰的子须乌有之物。

然而,1943年,印度南部的迈索尔市梵语图书馆却从一座倒塌的庙宇地下室中,发现了一份题为Vymaanila—Shaastra的古代梵文本简稿件。

在这份稿件中,以6000行的篇幅,详细记载了战神之车飞船的构造、驱动方式、制造飞船的原料乃至飞行员的训练与服装等众多细节。

据记载。

战神之车的飞行速度,如换算成现代计算单位为每小时5700公里。

印度梵语学者和技术专家们合作,依据这份文献和其它古籍中的记载,对战神之车进行了仿造。

仿造后的研究结果表明,就技术水平来说,这种战神之车并不是惊人的奇迹。

但不要忘了,这是与现代科技对比而言,而飞船是在史前时代建造的!研究者们认为,战神之车是一种多重结构的飞船,当时的飞船已装备了绝缘装置、电子装置、抽气装置、螺旋翼、避雷针。

以及安装在飞船尾’部的喷焰式发动机。

文献中多次指明飞船呈金字塔形,顶端覆盖着透明的盖子。

建造这样的飞船。

无疑需要多种现代高科技水平的能力,更需要现代物理学特别是空气动力学的理论基础。

这对现代人来说,也是在本世纪初才刚刚解决了的难题。

两千多年前,是谁在古印度造成了这样的飞船呢?古印度人似乎并不是飞船的建造者,他们既没有建造飞船必要的技术能力,也没有驾驶飞船的科学知识。

对他们来说,飞船只是神灵们的交通工具。

那么,这些驾驶飞船的古印度神灵,菜科网,究竟又是谁呢?在人们的印象中,高速飞行器械肯定是现代人的发明。

但是,考古学家却给出了不同的答案,因为他们发现,古人不但能够造飞行器械,还能造宇宙飞船。

近年来,人们竟然根据印度古文献仿造出了飞行速度达5.7万km/h的飞船。

当然,从现代科技的角度来看,也许这是小事一桩。

这份文献是从一座倒塌的史前时代的庙宇地下室中发现的,这份资料以古代梵文木简写成,而这种飞船就是鼎鼎大名的战神之车。

这份资料详细记载了战神之车飞船的驱动方式、构造、制造飞船的原料乃至飞行员的训练与服装等众多细节,篇幅达6 000行之多。

据记载,战神之车的飞行速度如换算成现代计算单位应为5.7万km/h。

这就是说,当人类发明了火车、飞机、飞船,并为自己的发明所陶醉的时候,他们根本就没有想到,这些看来非常现代化的工具,在几千年前就可能已经存在了。

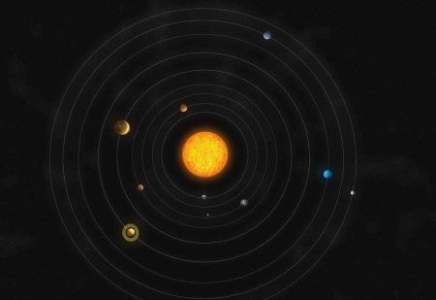

地球与月球:相辅相成的宇宙共生体

从地质演化到气候调节,从生物节律到空间探索,月球的存在深刻塑造了地球的生态特征与文明进程,而地球的引力场与磁场又为月球的演化提供了稳定框架。

这种跨越45亿年的协同进化,构成了太阳系中最具启示性的天体互动范例。

一、引力交互:塑造地球生态的隐形之手月球对地球的引力作用堪称地球生态系统的"无形建筑师"。

根据NASA喷气推进实验室的精确测量,月球引力引发的潮汐力使地球海洋每天经历两次涨落,潮差幅度最高可达13米(如加拿大芬迪湾)。

这种周期性运动不仅塑造了海岸线地貌,更深刻影响着海洋生态系统的物质循环——潮间带生物通过潮汐获取食物与氧气,珊瑚礁借助潮汐水流进行营养交换。

在地质层面,月球引力引发的地球自转减速效应具有深远影响。

地球自转速度每世纪减缓约1.7毫秒,这种变化虽微小却持续累积。

地质记录显示,40亿年前地球自转周期仅6小时,而月球的存在使这一数值逐渐稳定至24小时。

这种变化直接影响了地球的板块运动模式,使得洋中脊扩张速率与俯冲带活动强度形成动态平衡,维持着地球磁场的持续生成。

月球引力场对地球大气层的扰动作用同样不可忽视。

通过激光雷达观测发现,月球引力可引发大气电离层电子密度出现周期性波动,这种"气潮"效应影响着无线电通信质量。

更值得关注的是,月球引力对地球磁场的影响机制:当月球轨道偏心率达到0.0679时(约每18.6年周期),地球磁层顶位置会发生显著偏移,这种变化可能影响极光活动强度与空间天气事件的发生频率。

二、气候调节:月球周期与地球节律的协同月球轨道参数对地球气候的影响存在多尺度特征。

在千年尺度上,米兰科维奇循环理论揭示了月球引力作用下的地球轨道偏心率、黄赤交角变化如何驱动冰期-间冰期转换。

当月球轨道偏心率达到极值时,地球接收的太阳辐射分布出现显著差异,这种变化通过冰川反馈机制引发全球气候突变。

在年际尺度上,月球相位与季风系统存在微妙关联。

印度季风区的降水强度与月球朔望周期呈现0.3的相关性,这种关联可能源于月球引力对海洋-大气相互作用的影响。

当新月与满月期间,海洋热盐环流强度出现0.5%的周期性变化,这种变化可能通过厄尔尼诺-南方涛动(ENSO)系统影响全球气候。

月球周期对生物圈的影响更具启示性。

珊瑚礁年轮记录显示,生物钙化速率与月球周期存在14.76天的共振周期,这种生物钟机制使珊瑚能够精确预测潮汐变化。

更令人惊奇的是,人类睡眠周期中的褪黑素分泌节律与月球朔望周期存在0.08的相位滞后,这种跨物种的节律同步现象暗示着月球引力可能通过地磁场作用于生物体。

三、地质演化:月球起源与地球板块运动的耦合大碰撞假说为理解地月关系提供了关键框架。

根据阿波罗计划带回的月球岩石样本分析,月球玄武岩的氧同位素组成与地球地幔完全一致,这种"基因"相似性支持了火星大小天体撞击地球形成月球的假说。

撞击产生的能量相当于1亿亿吨TNT当量,形成的岩屑环在引力作用下聚集成月球,这一过程同时改变了地球的自转轴倾角与板块运动模式。

月球的存在对地球板块运动具有稳定作用。

数值模拟显示,若失去月球引力,地球自转轴倾角将在0-85之间剧烈摆动,这种混沌运动将导致极端气候事件频发。

月球引力场通过潮汐摩擦消耗地球自转动能,使自转轴倾角稳定在23.51.3范围内,这种稳定性为生命演化提供了必要条件。

月球对地球内部结构的影响存在深层机制。

地震层析成像揭示,月球引力引发的潮汐力使地幔对流速度降低3%,这种变化影响了地核热对流模式。

月球的潮汐锁定效应使地球自转产生的科里奥利力方向保持稳定,这种稳定性对板块运动边界的形成与演化具有关键作用。

四、空间探索:月球基地与地球未来的共生关系月球作为深空探测的战略支点,其资源开发对地球可持续发展具有战略意义。

月球南极-艾特肯盆地存在约66亿吨水冰资源,这些水冰经电解可生产氧气与氢气,不仅能满足月球基地生命维持需求,还可作为深空探测的推进剂。

根据NASA的"阿尔忒弥斯计划",到2030年将建立可持续运行的月球科研站,这标志着人类首次在地球外天体建立永久性设施。

月球资源开发对地球能源结构转型具有潜在影响。

月球土壤中富含的氦-3是核聚变反应的理想燃料,100吨氦-3即可满足全球一年能源需求。

中国嫦娥五号带回的月球样品分析显示,月壤中氦-3含量高达20ppb,这种清洁能源的开发将彻底改变地球能源格局。

月球基地建设将推动空间技术革命。

月球低重力环境(1/6g)为材料科学提供了独特实验平台,3D打印技术在月壤利用方面已取得突破,可实现就地取材建造栖息地。

月球轨道空间望远镜阵列的部署将使人类对宇宙暗物质、暗能量的研究取得突破性进展,这种科学发现将反哺地球物理学与天文学的发展。

五、文明启示:地月关系对人类未来的昭示地月系统为人类文明提供了独特的时空坐标系。

月球周期作为最古老的天文历法,深刻影响了人类文化的形成。

从玛雅历法到中国农历,从伊斯兰历到犹太历,不同文明均将月球周期作为时间划分的基础。

这种天文历法不仅指导农业生产,更塑造了人类社会的宗教信仰与艺术创作。

月球作为地球的"太空实验室",为人类认知宇宙提供了天然平台。

月球无大气层的环境使天体观测不受大气湍流影响,阿波罗17号任务拍摄的"蓝色弹珠"照片改变了人类对地球的认知。

月球基地的建设将推动人类开展地外生存实验,这种经验积累对未来火星殖民具有直接参考价值。

地月关系揭示了文明发展的辩证法则。

月球对地球的潮汐作用既带来自然灾害,也创造了生态机遇;月球资源的开发既可能缓解地球资源危机,也可能引发新的地缘政治冲突。

这种双重性提示人类在追求科技进步的同时,必须建立可持续发展的伦理框架。

结语地球与月球的共生关系构成了宇宙中最精妙的协同进化范例。

月球作为地球的"时空标尺",通过引力作用塑造着地球的生态节律;作为"能量纽带",通过资源开发推动着地球的文明跃迁;作为"文明镜鉴",通过空间探索启示着人类的未来方向。

这种相辅相成的关系不仅体现了自然法则的精妙,更昭示着文明发展的辩证法则:在危机中孕育机遇,在限制中创造可能。

当我们仰望星空时,看到的不仅是两个天体的永恒舞蹈,更是宇宙智慧给予人类的最深刻启示。