科学家们可能知道?内部太阳系的旋转速度比它应该的要慢得多的原因

一个由气体和尘埃组成的

【菜科解读】

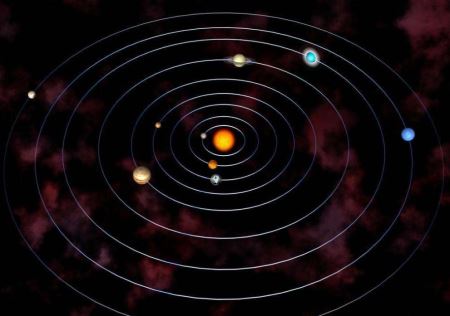

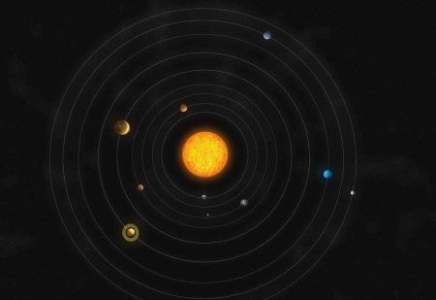

内太阳系的旋转速度比现代物理定律预测的要慢得多,一项新的研究可能有助于解释原因。

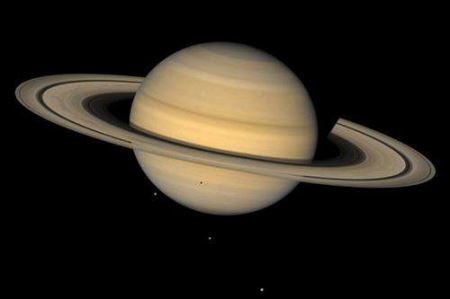

一个由气体和尘埃组成的薄圆盘——被称为吸积盘——环绕着年轻的恒星旋转。

行星形成的这些圆盘包含恒星形成的剩余物质,菜叶说说,是恒星质量的一小部分。

根据角动量守恒定律,当物质慢慢向内朝着恒星旋转时,圆盘的内部应该旋转得更快,类似于花样滑冰运动员在手臂靠近身体时旋转得更快。

然而,先前的观察表明,内太阳系——太阳系中从太阳延伸到小行星带并包括类地行星的区域——并没有角动量守恒定律预测的那样快。

使用虚拟吸积盘的新模拟,加州理工学院Caltech的科学家展示了吸积盘中的粒子如何相互作用。

“角动量与速度乘以半径成正比,角动量守恒定律表明,系统中的角动量保持恒定,”加州理工学院的研究人员在一份声明中写道。

“因此,如果溜冰者的半径因为他们收臂而减小,那么保持角动量不变的唯一方法就是增加旋转速度。

”

那么为什么内吸积盘的角动量不守恒呢?根据该声明,早期的研究表明,吸积盘区域之间的摩擦或产生湍流并产生摩擦的磁场可能会降低下落气体的旋转速度。

“这让我很担心,”加州理工学院应用物理学教授、该研究的合著者保罗·贝伦在声明中说。

“人们总是想把他们不理解的现象归咎于湍流。

现在有一个很大的家庭手工业认为,湍流是吸积盘中角动量消失的原因。

”

为了更好地理解角动量损失,贝兰研究了吸积盘中单个原子、离子和气体的轨迹,进而研究了粒子在碰撞过程中和碰撞后的行为。

带电粒子——电子和离子——同时受到重力和磁场的影响,而中性原子只受到重力的影响。

研究人员使用计算机模型模拟了1000个带电粒子与40000个中性粒子在磁场和引力场中碰撞的吸积盘。

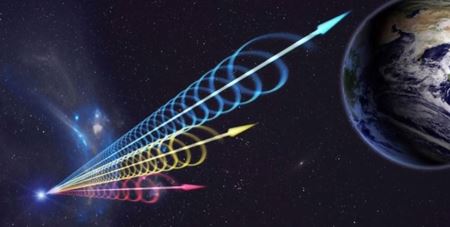

他们发现,中性原子和数量少得多的带电粒子之间的相互作用导致带正电荷的离子或阳离子向内螺旋运动,带负电荷的粒子或电子向外移动到吸积盘的边缘。

同时,中性粒子失去角动量,向内螺旋到中心。

反过来,吸积盘就像一个巨大的电池,正极端子靠近盘中心,负极端子位于盘边缘。

这些终端产生强大的电流或物质喷射,从圆盘的两侧射入太空。

“这个模型有恰到好处的细节来捕捉所有的基本特征,因为它足够大,就像万亿万亿个碰撞的中性粒子、电子和离子在磁场中绕着恒星旋转一样,”Bellan在声明中说。

根据声明,计算机模拟表明,虽然角动量丢失,但规范角动量——原始普通角动量加上取决于粒子电荷和磁场的附加量的总和——是守恒的。

“因为电子是负的,阳离子是正的,所以碰撞导致的离子向内运动和电子向外运动增加了两者的正则角动量,”研究人员在声明中解释道。

“中性粒子由于与带电粒子碰撞而失去角动量,向内移动,这抵消了带电粒子正则角动量的增加。

”

水星为何没有大气层?水星的距离过于靠近太阳

在太阳系当中是拥有八大行星,每一颗行星的特点以及质量都是有所不同。

近几年来,很多科学家会利用科学的技术去探索太阳系,就是为了能够帮助人们解开更多的谜题。

在太阳系当中,距离太阳最近的一颗行星,那就是水星,根据科学家的研究之后就发现这颗行星上面的表面温度相对来说比较高,已经差不多达到了427℃,科学家探索之后,也发现这颗行星上没有大气层。

水星的距离过于靠近太阳太阳是拥有着很大的引力,再加上水星的质量比较小,凭借着太阳强大的引力就会将水性当中的各种物质全部吸走,全部吸入到了太阳的表面。

就比如在水星当中的氢气,或者是氦气等多种物质都会直接被太阳吸走,久而久之在水性的表面就不能够形成大气层。

水星缺少足够的重力之所以地球拥有着厚厚的大气层,也就是因为地球的重力比较大,这样可以保持大气层的稳定,水星却缺少了足够的重力。

水星是属于比较小的一个行星,重力相对来说也比较弱,没有办法去将更多的大气分子保持在水星的表面,这也是属于比较重要的一个原因,在探索水星的过程中就发现水星表面不会大气层。

太阳的辐射水星没有大气层,其实和太阳的辐射也有着密不可分的关系,在整个太阳系当中太阳是属于比较大的,一个星体太阳制造出的辐射相对来说比较大。

水星有一面是一直对着太阳,这一个表面的温度相对来说比较高,接受到的太阳辐射也就会很强烈,很有可能让水性表面的物质遭受到很大影响。

46亿年烧掉103个地球?为何太阳不熄灭?核聚变

太阳几十亿年都在给地球提供能量,要知道太阳的燃烧和地球燃烧不一样,它并不是化合反应,而是在核聚变反应下向外释放能量。

太阳燃烧很多人对地球燃烧都不陌生,地球的燃烧必须要有氧气的参与,氧气在其中起着催化剂的作用。

太阳当作宇宙中的星体,经过科学家的研究之后发现,70%左右的元素是氢元素,而氦元素占了20%左右,氧元素的数量是极其少的,想要依靠氧元素来维持燃烧是不可能的。

燃烧反应太阳没有足够的氧元素,想要利用氧元素来当作催化剂燃烧是很难实现的,可见太阳的燃烧根本不是化合反应。

一些科学家提出,菜叶说说,太阳本身的质量比较大,或许内部发生坍缩之后,大量的热量向外释放,这样才干提供给地球足够的能量。

这一观点也被部分科学家反驳,认为太阳通过内部坍缩来释放能量,能够维持的时间是很短暂的,根本做不到在宇宙中持续发光发热46亿年,这跟我们对太阳的认知是相悖的。

核聚变反应直到爱因斯坦的相对论提出之后,,人们才开始慢慢接受了核反应,原本微量的核能量释放出的能量是不可估计的。

科学家认为太阳内部在不断进行着核聚变反应,内部的氢原子可以通过核聚变反应来转化为氦原子,因为氢原子的数量比较多,所以这样的反应能够持续进行下去。

核聚变本质上属于一种物理变化,和地球燃烧的化合反应是完全不同的,现在科学家也在尽力研究核聚变技术,如果未来能够攻破这一技术,那么也会给人类带来源源不断的能量。