约8.5小时!神十八乘组刷新中国航天员单次出舱活动时间纪录

【菜科解读】

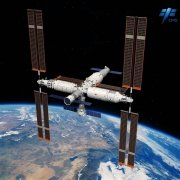

快科技5月29日消息,据中国载人航天公众号,神舟十八号航天员叶光富、李聪、李广苏密切配合,于28日完成首次出舱活动。

据了解,此次出舱活动用时约8.5小时,刷新了中国航天员单次出舱活动时间纪录。

此次出舱,航天员在空间站机械臂和地面科研人员的配合支持下,完成了空间站空间碎片防护装置安装、舱外设备设施巡检等任务。

返回前,李广苏进行了上下机械臂操作。

据了解,这是李广苏首次执行出舱活动任务。

按计划,神舟十八号载人飞行任务期间还将开展大量科学实验与技术试验,以及航天员乘组出舱活动和应用载荷出舱任务。

神舟十八号航天员乘组入驻空间站以来,先后完成了与神舟十七号航天员乘组轮换、空间站平台维护照料、生活和健康保障、舱外航天服巡检测试、出舱活动准备等工作,进行了全系统压力应急演练、医疗救护演练等在轨训练项目,承担的各项空间科学实(试)验任务扎实稳步推进,按计划完成了材料舱外暴露实验装置第二次出舱安装。

月球将会更热闹,要想登月航天员要过多少难关?

2024年,月球将成为人类探索的新前沿。

中国、美国和俄罗斯,还有日本、欧洲、印度等国家和地区都在积极推进自己的月球计划,有的已经实现了月球背面和月球极地的探测,有的正在筹备载人登月和建立月球基地。

01中国登月计划随着中国航天事业的进步,我国近年来太空探索活动逐渐增多。

2022年底,中国载人航天工程新闻发言人季启明透露,中国已完成载人月球探测关键技术攻关和方案深化论证,突破了新一代载人飞船、新一代载人运载火箭、月面着陆器、登月服等关键技术,形成了具有中国特色的载人登月任务实施方案。

预计2027年前后完成首飞,有望于2030年前后支撑中国实现载人登月。

02美国登月计划美国航空航天局NASA宣布阿尔忒弥斯二号最早可能于2024年11月发射,将搭载三男一女共4名宇航员乘坐猎户座飞船进行为期10天的绕月飞行。

这是自1972年阿波罗17号以来首次飞离近地轨道前往月球的飞行任务。

这一次,NASA为时隔52年重返月球设定了两个任务目标:新型载人登月,以及在月球建立一个长期科研基地。

2024年,月球将成为舞台的中心,对于航天员来讲,重返月球要过多少难关?重返月球更注重人1969年阿姆斯特朗的一小步,迈出了人类探索外星球的一大步,之后阿波罗计划分批将12名航天员送上月球。

而阿尔忒弥斯计划的目标不仅是到月球一游,其野心和复杂程度都远远超过前辈。

该计划将在月球轨道上建立名为门户的空间站,近可作为重返月球任务的大本营,不时派遣航天员登陆月球,开发月球资源,远可充当载人登火的前哨基地,在恰当时机派遣先行者登陆火星,尝试建设新家园。

相比之下,历经10余年坎坷后成功组合首飞的SLS重型火箭和猎户座飞船在整个计划中仅是开胃小菜,门户的建设才是第一道主菜。

而在更复杂的系统中,必须更多地考虑航天员的需求和限制。

西方规划的绕月空间站效果图绕月空间站将由美、欧、日等多方联合打造,主体由动力与推进系统、居住与后勤系统、国际居住舱等核心舱段以及加油舱、气闸舱等功能舱段组成,预计能同时对接猎户座飞船、星舰和货运补给飞船。

该空间站建成后,将成为阿尔忒弥斯计划实施行动的主要基地,猎户座飞船、日本白鹤飞船等负责从地球往空间站补充人员和货物,星舰则负责从空间站往月球(远期可能还包括火星)送人送货。

这相当于在地月空间建立了半永久性驿站,有望开展为期数月的复杂月面任务。

由此,门户能否支持多名航天员长期驻留,一向是外界关注的焦点。

不久前,一些参与过设计工作的航天工程师表示,门户的航天员居住区过于狭小,导致航天员很难站立活动,且舱内大部分空间很可能充斥着设备噪声和振动,进而严重影响航天员的身心健康。

为消除质疑,项目团队决定建造真实尺寸的居住舱模型,测试是否存在威胁航天员的隐患,以便在2024年按计划发射门户首个舱段。

在绕月空间站完工之前,航天员同样任务繁重。

按规划,阿尔忒弥斯计划的第三次任务是载人登月行动。

届时,航天员将乘坐猎户座飞船,由SLS重型火箭送往绕月轨道,与提前发射的星舰改装的登月舱在轨对接。

然后,航天员进入登月舱,前往月球南极降落。

这次航天员的月面之旅预计将比阿波罗计划更充实,可能会少些探险的刺激和乐趣,却要开展更多的细致琐碎的科研活动,重点是寻找可能存在的水资源,调查地质状况,为后续建立月球基地打下基础。

全新挑战无处不在#p#分页标题#e#如今,已有越来越多的普通太空游客造访国际空间站,那么纳入空间站项目的新时代载人登月计划会不会放宽航天员的身体选拔标准呢?答案可能恰恰相反。

从阿尔忒弥斯计划不难看出,新时代的载人登月计划充分吸取了空间站长期运营过程中的经验教训。

人类至今没有在外星球上长期驻扎过,太空生活体验普遍是在近地轨道的密封设施内,而那里与月球表面环境显著不同。

所以航天员在月表长期驻留必将面临很多新问题,包括不同重力环境下生理适应性、辐射危害与防护、心理健康维护、太空医学盲区等。

我国载人探月工程的月面着陆器、新一代载人飞船模型已公开亮相(宿东 摄)在空间站上近似零重力条件,而在月球表面的重力约为地球的1/6。

航天员如果在绕月空间站上居住且不时前往月球表面工作,身体需要在与地面差异很大的不同重力环境中不断调整适应。

这种不定期变化的重力环境很可能对航天员的心血管系统、免疫系统、神经系统、骨骼肌肉等造成目前难以预估的危害。

更麻烦的是,航天员在月球圈长期工作生活,基本失去了地磁场的保护,更容易受到宇宙辐射威胁,身体不适很可能是常见的状况,某些严重的辐射症状更加令人担忧。

事实上,新时代的载人登月任务更加复杂,有可能是人类首次真正意义上的在近地空间以外长期活动,必须重点解决宇宙辐射防护问题。

这还会给未来的载人探火任务提供更多指导性经验。

此外,登月航天员远离地球环境,活动受限,人际关系单一,还要时刻防备着宇宙辐射、设备故障、伤病等风险,预计将承受较大的心理压力。

比如,月球昼夜环境与地球相差极大,昼夜交替漫长,昼夜温差可达300摄氏度,遍布荒漠和死寂,必然影响航天员的生物钟和身心状态,引发行为和认知能力下降。

由于从月球飞回地球至少需要两天半时间,航天员一旦身体出现异常,迫切需要急救,不可能像近地轨道空间站上那样尽快送人回地面或迎来地面紧急支援,这就对太空生命保障系统提出了更高的要求。

总之,航天员在月球圈长期执行任务,对于身心素质和太空医疗系统都将是更大的挑战,选拔工作只会更加严格。

再考虑到航天员的月面科研任务更上一层楼,在专业领域同样不能放松标准。

素质更高帮手多环境更加不友好,任务更加繁重,无不要求登月航天员具备更完善的综合素质。

美国宇航局给阿尔忒弥斯计划航天员设定的选拔条件为:拥有至少1000小时的喷气式飞机驾驶经验或至少3年的STEM(科学、技术、工程、数学)相关领域工作经验。

值得一提的是,这是美国宇航局有史以来第一次要求航天员申请人拥有STEM领域硕士学位。

之所以要设置如此高的门槛,是因为美国宇航局认为,相比近地轨道飞行任务,登月和长期月球圈居留对航天员的身心素质、创造潜力等要求更高,航天员还必须更加重视团队合作,发挥整体效能。

此外,这次月球科考和实验任务跟阿波罗计划不可同日而语,从而对航天员的专业背景和科学素养提出了特殊要求。

美国航天员在水下模拟失重环境训练从2022年起,入选阿尔忒弥斯计划的首批航天员陆续接受为期两年的训练,具体项目包括操作和维护空间站、太空行走、驾驶超声速教练机飞行、学习复杂的机器人操作技能等。

基础训练完成后,他们必须通过针对登月任务的专题强化训练。

#p#分页标题#e#比如,他们要提升对于登月和月球环境的耐力、适应能力,学会操作登月航天器,熟悉飞行程序与任务,更不用说考核通过任务核心部分——登月与月面活动训练、月球居留训练、月球科学考察及实验操作训练等。

视情况,训练涉及个人和小组合作,甚至是跨系统、全系统参加的大型联合演练。

不过,得益于虚拟现实技术和数字技术的大发展,未来高素质航天员登月前也会有更多帮手。

比如,昂贵、繁琐的实物实景训练项目将逐渐被淘汰,航天员在全景模拟器上可以完成登月舱飞行训练、空间站和月表居留训练,涉及各种科学考察和实验器材的仿真操作考核更是不在话下。

放眼未来,随着大数据应用和信息技术的进步,航天员选拔与训练将获取更丰富、更多元化的数据支撑。

人工智能有可能会参与任务规划、人员优化组合,确保选出特定飞行和科研任务的航天员团队最优解。

我国正建立月球版北斗导航:航天员上月球可连WIFI看直播

据央视新闻报道,日前其对吴伟仁院士再次进行了专访。

吴伟仁院士介绍,我国正在进行月球探测的四期工程,其中,嫦娥六号任务计划于2024年前后实施,它的主要任务是到月球背面采样,并携带月球样品返回地球,这也是人类第一次从月球背面采集月壤。

嫦娥七号将去月球南极寻找月球存在水的证据,嫦娥八号将配合嫦娥七号在月球南极建立国际月球科研站的基本型,对月球资源勘探和利用等进行一系列试验。

吴伟仁院士还透露,我国正在构建一个环月球的通信导航卫星星座,简单地说就是月球版的北斗导航系统,集通信、导航、遥感以及其他一些功能为一体。

这个星座不仅可以支持月球科研站的工作,还可以扩展到更远的深空,构成一个以月球为中心的深空互联网。

吴伟仁称:后续还要建设我们以月球为中心的深空互联网,负责通信、导航、遥感等多种功能,把我们在地区为中心的这么一个空间基础设施,变成了以月球为中心的、可以向太阳系延伸、更广阔更大范围这么一个大的系统。

在互联网构成的情况下,以后在月球上也可以看电视,也可以看比赛,也可以使用Wi-Fi,航天员上个月球都不寂寞了。