从月球带点土特产回来,到底有多难?

【菜科解读】

就在今天中午,带着两千克月背土壤的嫦娥六号,终于到家了!

前情提要就不跟各位差友们废话了,之前嫦娥六号登上月球的时候江江才捋了一遍,还顺便给高考学子们押中了一道作文题。

哥们好像太激动了,把月球打成了地球

而大半个月过去了,嫦娥六号也在今天 14 时 07 分,准确着陆到了内蒙古四子王旗预定区域。

这么一条喜大普奔的消息,一时间,就在各大媒体之间传开了。

不少网友直接跑到嫦娥六号的官方微博下围观,纷纷庆祝小六带着土特产的顺利回归。

当然也少不了捉虫的,说这 IP 地址也该从月球改成内蒙古了。

还有网友分享另外一条好消息,在嫦娥落地的那一刻,收到了高考成绩的短信。

其实嫦娥六号收到这么多好评,也都在江江的预料之中,毕竟绕到月球背面着陆的难度,上次咱也跟大家讲过了。

截至目前,达成这个成就的就咱一个。

不过上次科普的时候,咱只给大家讲了嫦娥六号是怎么着陆到月球背面的,但当时它在月球 打工 的那两天,也有挺多东西值得说道的。

就比如同样挖月壤,嫦娥六号任务可要比五号难多了。

。

。

首先就是地球不能直接看到月背,要靠鹊桥二号搭桥,而它维持地月联系的时间只有 40 个小时,比嫦娥五号少了有 8 个小时。

相应的,六号月表采样的时间也缩短了,从原来的 21 小时变成现在的 14 小时。

时间紧张还不算啥,更难的还在后头。

因为采样地点的纬度更高,月壤的风化程度不够,导致石块的含量更多,直接把嫦娥六号的挖土的难度又提升了一个等级。

虽然难度是噌噌往上飙,但咱科研团队也不是吃素的,为此,我们整出来个更智能的自动化程序。

简单的说,就是先用配置好的降落相机、全景相机、月壤结构探测仪、月球矿物光谱分析仪等等,把月球里里外外 看 个透,然后用这些数据把三维的地形图给重建出来,最后再对着这个地形图来决定机械臂要怎么挖土。

而且在月球上挖土,也并不是随便在地上扒拉扒拉就行的,它还得有规划,表层的和内部的都得挖到。

为此,研究团队给嫦娥六号整上了两种挖土方式:机械臂表取和钻具钻取。

其中钻具的钻头更是重量级,它是团队千挑万选搞出来的 独创钻头 ,可以针对不同的月壤颗粒度,去切换切削、拨、挤、排等能力,而且钻头功率能有 1000 瓦,能钻得动八级硬度的岩石。

有趣的是,收集钻取月壤的过程还有点好玩,跟灌香肠一样。

在钻头内部,有个取芯管,取芯管外面有一条长长的取芯袋,它就相当于是肠衣,钻头往下钻的时候,月壤就会被顶到这条 肠衣 里面。

等把整个肠衣都灌满后,就是封装等待 回家 了。

但这时可能也会有人纳闷,嫦娥五号不都有带回来一些月壤了嘛,为啥咱要花这么大力气去月背挖月壤,而且一直以来关于 月球已经死了 的话题就没断过,咱还有探索月球的必要嘛?

其实还真有,咱探索月球最根本的原因,也不是要说移民到月球,而是去研究月球的起源和演化,而且它还能为解开太阳系的形成和演变提供一些关键线索。

更重要的是,月球上可能还会有一些咱地球上比较稀缺的元素,像是上次,咱们就从嫦娥五号带回来的正面月壤里面发现了不少氦 -3 ,能用作核聚变发电。

而且因为月球背面常年受太阳折磨,像氦 -3 这类的储量会比月球正面更丰富。

要是能从月球上开采出氦 -3 并且带回地球来,咱们就能彻底实现用电自由、能源自由了。

。

。

另外,嫦娥六号在月球上的那两天,也不是光顾着挖土,它还随身携带了一个 摄影小车 ,咱们看到的很多 打卡照 都是它拍出来的。

不仅如此,在完成自个儿工作的同时,它还顺手拉了外国伙伴一把,这次嫦娥六号身上还带着好几个外国友人的设备,像是欧空局月表负离子分析仪,还有法国月球氡气探测仪等等。

差不多 6 月 4 号早上七点多,嫦娥六号就把所有工作给安排妥当,准备返程了,当然回家也同样要靠鹊桥二号给搭个桥。

接下来的事情,大伙也都知道了,飞了 20 来天,嫦娥六号终于回到家。

落地之后,嫦娥六号也没闲着,立马就发了个微博,来征集预订月壤的名单。

江江倒是挺好奇, NASA 这次还会不会舔着脸再来要一次月壤。

。

。

总的来看,作为探月四期工程的排头兵,嫦娥六号算是给后面的兄弟们打了个样。

接下来建月球科研站的目标,就看七号八号兄弟们的了。

反正我已经忍不住,开始幻想咱有第一个月球基地的情景了。

土星有行星环,地球为啥没有?本来地球曾经有过,火星将来也会有

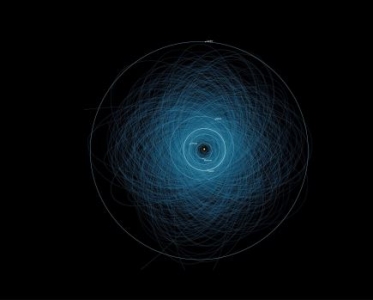

这四颗行星都属于巨行星,它们的引力比岩质行星更大,因此它们能够将星球周围的小物质吸附过来,从而形成行星环。

除了质量不同之外,行星环的形成与行星与太阳的距离也有一定关系,太阳系四个岩质行星都没有行星环,另一个真相也是它们都距离太阳较近,太阳风就比较强烈,而在太阳光的照射下,水分子也无法凝结成冰晶,更无法与尘埃凝聚成较大的小行星等,所以就很不容易形成行星环了。

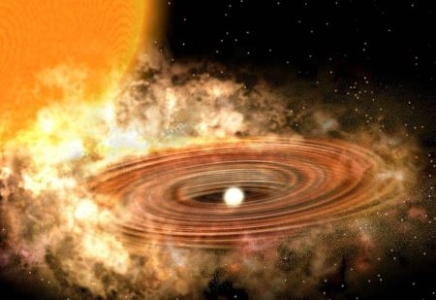

不过,行星环还有另一种形成模式,就是行星的卫星围绕行星运行的时候,或者其他大个头的小行星或彗星等路过行星的时候,它们若与行星的距离达到洛希极限,那么这颗小星体就会分解成为行星的行星环,比如若月球距离地球大约1万公里的时候,就会被地球的引力撕成碎片,从而变成地球的行星环。

本来在月球形成的时候,就经历过成为地球行星环的一刻,天文学家们普遍认为月球是由于一颗质量较大的天体撞击地球之后形成的,撞击后飞溅出去的碎块曾经形成了地球的行星环,但是由于这个行星环的物质分布很不均匀,导致行星环的物质凝聚融合在一起,形成了月球。

而火星的卫星火卫一由于距离火星较近,并且仍然在一步步靠近火星,所以他将来也有可能会到达火星的洛希极限,从而成为火星的行星环也有一种可能是将来直接撞击的火星上。

星空有约|今年别错过火星和这三颗行星同框

届时,公众将看见两颗明亮行星近距离同框。

中国科学院紫金山天文台科普专家介绍,这是2024年适宜观赏的第一场太阳系行星相合。

什么是行星相合?紫金山天文台科普主管王科超介绍,天文学上定义的合并非两个天体真的合并在一起,而是指两个天体的地心视赤经或地心视黄经相同。

行星合行星、行星合月都指的是两个天体的地心视赤经相同。

不同于每个月会发生多场的行星合月,2024年全年共有12次太阳系行星相合,这与行星在天球上‘走’一圈的时间有关。

王科超说,今年最适合观赏的行星相合,除了2月22日的火星合金星,还有4月11日的火星合土星,以及8月15日的火星合木星。

这四颗行星都很明亮,且这三次相合两个天体间的角距离都不到1度,肉眼就能看到两颗星同框的画面。

何时适合观赏这三次行星相合呢?天文学上合是一个精准时刻,但对公众观测而言,在‘合’的前后几天都可观赏这一天象。

王科超说,三次相合时,两颗行星都位于太阳的西边,观赏时间都在日出之前。

具体到火星合金星,适宜观赏的时间约为日出前一小时,火星合土星的适宜观赏时间约为日出前一个半小时,火星合木星则是在午夜后到日出前都适宜观赏。

肉眼观测这三次相合,两颗行星相距这么近,如何分辨?王科超建议,一是从亮度上看,相合时,金星、木星都明显比火星要亮,土星比火星稍亮些。

二是从方位上分辨,肉眼看去,相合时,火星在天空上位于金星的下方,位于土星、木星的上方。

我们肉眼看到的两颗行星同框,是由于两颗行星及地球在运行过程中,排列成近似一条直线而出现的视觉现象,两颗行星实际上相距甚远,以火星与土星为例,二者间距离约为12亿千米。