宇宙格斗:暗物质VS修正引力

【菜科解读】

可口可乐还是百事可乐?C罗或是贝利?泰勒·斯威夫特 霉霉或者……好吧,不想让斯威夫特一家与《物理世界》对抗,我们只想说,我们支持谁或我们做出的选择往往有部落效应。

在宇宙学的世界里,一个激烈的分歧就是你是支持暗物质还是支持修正牛顿动力学 MOND。

这两种理论都试图解释预测的宇宙引力效应与实际观测到的恒星和星系运动之间的差异。

在寻找一个能够完美解释我们宇宙的宇宙学模型的过程中,大多数天文学家都引入了暗物质的概念。

但是,如果他们反而选择去修改世人早已认可的引力定律时又会怎样呢?在由三部分组成的系列的第一部分中,Keith Cooper探讨了引力修正理论在解释不同星系尺度的现象以及匹配宇宙微波背景辐射的观测数据方面所做的努力和获得的成就。

试想一下,如果对引力定律进行一个略微的调整,你就可以一举摆脱对宇宙中所有暗物质的依赖。

你能够甩开一种令人讨厌的粒子,而它仅是被推测存在,迄今为止尚未被发现的。

相反,你可以用一个简单明了的理论来代替它,该理论仅是略微修改了艾萨克·牛顿和阿尔伯特·爱因斯坦的基本工作。

这至少这是修正牛顿动力学理论 MOND的梦想。

它由以色列物理学家Mordehai Milgrom和墨西哥出生的美籍以色列裔理论家Jacob Bekenstein于20世纪80年代初提出并发展而来,这是他们对流行的暗物质理论模式的解药。

对他们来说,暗物质是宇宙学中一个不必要且笨重的附属品,如果它真的存在,那便意味着宇宙中80%的物质是不可见的。

自提出以来的40年里,MOND取得的成就一直被宇宙学对暗物质的极大热情所淹没。

但MOND仍在解释比单个星系更大和更小的尺度上的现象上不懈努力。

那么MOND到底是不是我们应该给予重视的理论呢?

奇怪的曲线

我们的故事始于20世纪60年代末、70年代初,美国天文学家维拉·鲁宾 Vera·Rubin和肯特·福特 Kent·Ford意识到,星系外围恒星的运行速度与靠近中心的恒星的一样快,这显然违背了约翰尼斯·开普勒 Johannes·Kepler的轨道运行定律。

他们在星系的旋转曲线中描述了这一点,本质上就是轨道速度与中心半径的关系图。

这些图像不是负相关的斜线,而是一条水平线。

在某处,一定有某个额外的引力牵引着那些外层恒星。

暗物质是一种被广泛认可的解题思路,作为一种无形的物质,其无处不在足以成为宇宙中的占主导地位的引力。

今天,暗物质的概念与我们的标准宇宙学模型紧密相连,并深根于我们对宇宙结构形成的理解。

01

盘状星系证据

图源:ESO/J Emerson/VISTA/Cambridge Astronomical Survey Unit

暗物质的理论是很精巧适用,但对于一小部分物理学家和天文学家来说还不够,他们回避了暗物质宇宙学,转而接纳了MOND。

事实上,他们有充足的证据支持他们的立场。

2016年,凯斯西储大学 Case Western Reserve University的Stacy McGaugh测量了153个星系的旋转曲线 Phys.Rev.Lett.117 201101,并以前所未有的精度发现,它们的旋转曲线释能被MOND解释,而无需求助于每个星系周围的暗物质晕。

基于此,他证实了米尔格罗姆 Mordecai﹒Milgrom的推测。

我敢断言,MOND比暗物质更好地解释了这些现象,原因就是它的预测能力,前暗物质研究人员、现今MOND的倡导者的McGaugh谈到,他在一次顿悟后改变了立场。

他指出这样一个事实,即如果你已知一个星系的可见质量 所有恒星和气体,那么通过应用MOND,你可以计算出星系的旋转速度。

但在暗物质模型中,你无法根据暗物质的存在来预测速度。

恰恰相反,你必须测算出星系的旋转曲线才能推断有多少暗物质存在。

McGaugh认为这是循环推理,并非暗物质存在的证据。

如何修正引力

修正引力理论可能对许多物理学家来说是个诅咒——而这正源于牛顿和爱因斯坦的权威——但这并非一件奇怪的事情。

毕竟,我们生活在一个充满科学谜团的神秘宇宙中。

#p#分页标题#e#致使宇宙加速膨胀的暗能量是什么?为什么使用不同方法测量的宇宙膨胀率会有出入?正如哈勃和詹姆斯·韦伯太空望远镜所见证的,星系是如何在早期宇宙中如此迅速地形成的?研究人员越来越多地寻求修正引力理论来获得答案,但并非所有的修正引力模型都是平等的。

英国朴茨茅斯大学 University of Portsmouth的宇宙学家和修正引力理论大师泰莎·贝克 Tessa Baker将她的的职业生涯建立在在测验引力定律和寻求修正上,以试图借此解释暗能量。

贝克解释道:MOND是修正引力理论其中的一种,它的独特之处在于它是一个试图取代暗物质的理论。

而大多数修正引力理论却没有这么做。

包括MOND在内的每一个修正引力理论,都必须解释为什么它在日常尺度上对我们是隐藏的,只在某些特定条件下才起作用。

物理学家将这种转变发生的点称为筛选点,而那都只是一个尺度问题。

贝克问道:令人棘手的是,在广义相对论完美适用的尺度下,你要如何隐去其中的修正?显而易见的出发点可能是考虑引力是否在距离尺度上发生突变,好比在我们的太阳系中,引力会按照平方反比规则衰减,但在星系团的尺度上,它会以不同的速率衰减。

例如:贝克所研究的一种修正引力理论——被称为f R引力——囊括了爱因斯坦的广义相对论。

在f R下,引力在物质密度足够低的空间区域 如宇宙空洞触发暗能量效应。

对MOND来说,筛选机制的标度便是加速度。

在被称为a0 约为0.1纳米每平方秒的特征引力加速度以下,引力的作用方式将发生改变。

加速度低于a0时,引力衰减得更慢,与距离成反比,而不是遵循平方反比定律。

因此,在四倍距离的轨道上运行的物体会受到四分之一的引力,而不是十六分之一。

这所必需的低引力加速度正是星系外围恒星所拥有的加速度。

贝克解释道:所以MOND在低加速度下触发这些修正,就像f R引力在低密度下触发修正一样。

冲突与争议

MOND在单个星系中表现出色,但仍取决于具体情况,可能在其他环境中它将表现不佳。

尤其是一次失败已经让MOND最忠实的支持者之一反对这一理论。

测验MOND的理想实验室是这样:不存在大量暗物质,这意味着任何引力异常都应该来自引力定律本身。

远距双星系统正是这样一种环境,它由相距500天文单位或以上的成对恒星构成(一个天文单位 AU是地球和太阳之间的平均距离)。

在如此巨大的分隔下,每颗恒星所受到的引力场都很微弱。

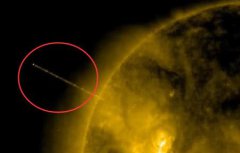

02

试验场

图源: 美国国家航空航天局/喷气推进实验室加州理工学院 JPL-Caltech;

左像这样的远距双星系统应当是检验MOND的理想试验场,因为暗物质的影响将会是最小的,所以引力效应将完全来自引力定律。

右首尔世宗大学的Kyu-Hyun Chae通过分析20,000多个远距双星系统的观测结果来测验这一点。

他发现,在加速度低于0.1nm/s2的情况下,存在持续不断的的引力异常 增强因子为1.4。

这与最初的MOND理论相一致。

在英国圣安德鲁斯大学 University of St Andrews,Indranil Banik正在进行他自己的为期六年的测验远距双星中的MOND的项目。

Banik完全指望他的结果能证明MOND是真实且正确的。

他说:我显然期待MOND的预测会奏效。

因此,当它没有做到这一点时,这的确是个非常大的吃惊。

在2023年末发表的一篇论文中,Banik发现完全没有出现与标准牛顿引力的偏离 《皇家天文学会月报》10.1093/mnras/stad3393。

这个结果对他来说是一个沉重的打击,动摇了Banik的观念,于是他公开宣称MOND是错的——这让他受到了一些抨击。

不过,为什么他的结果会与Chae和Hernandez如此不同呢?Banik说:当然,他们仍然认为存在某种东西。

然而,他对他们的结果持怀疑态度,指出他们在处理测量中的不确定性因素方面存在差异。

远距双星并非Banik看到MOND失败的唯一例子。

他还举出了我们太阳系的例子。

MOND的核心原理之一是外部场效应,即银河系的整体引力场能够将自己施加在较小的天体系统上,例如我们的太阳系。

我们应当能看到这种印记 效应,特别是在外行星的轨道上。

#p#分页标题#e#通过分析2004年至2017年间环绕土星运行的卡西尼号宇宙飞船的无线电跟踪数据来寻找这种效应,研究人员并未发现土星轨道上存在外部场效应的证据。

如果Banik是正确的,那么它会使MOND陷入一个非常糟糕的境地——但这并非MOND对抗暗物质的唯一战场。

星系团谜题

2006年,美国国家航空航天局发布了一张壮观的两个星系团正在碰撞的图像,并根据星系和气体的位置,以及由于星系团中物质扭曲空间产生的引力透镜作用程度,科学家们能够计算出暗物质在星系团中的位置。

子弹星系团 1E0657-558因外形呈子弹状而得其名。

这张照片整合了多个望远镜的数据,其中红色代表高温气体辐射的X射线,蓝色则描绘了可能分隔在两侧的暗物质。

波恩大学 University of Bonn的天体物理学家克鲁帕 Pavel Kroupa说:据称子弹星系团证实了暗物质的存在,这被用来强烈地反对MOND。

好吧,事实证明,情况恰恰相反。

原初:艺术家对早期宇宙 不到10亿年在经历恒星的爆发式产生时的想象图。

图源:A Schaller/STScI

首先,克鲁帕认为,如此巨大的星系团甚至不应该存在,更不用说有时间在高红移下发生碰撞了 注:高红移表示天体具有较大的退行速度,据此天体将在碰撞前已经彼此远离。

ΛCDM认为宇宙结构应该缓慢形成,而克鲁帕争论道,对于我们的望远镜向我们展示的情况来说,这太慢了:早期宇宙中存在的大质量星系和巨大星系团。

更确切地说,正是星团碰撞本身的动力学给了克鲁帕希望。

尤其是,ΛCDM预测,落入组合星团引力阱的星系的速度应当比观测到的要低得多。

一个万物理论?

星系团和远距双星可以被无限次地争论,直到一方或另一方承认失败。

但也许针对MOND最严重的批判是它完全缺乏一个可行的宇宙学模型。

在星系中尝试用修正的引力来取代暗物质是很好的,但要想这一理论取得最终的成功,它必须能够解释暗物质所能解释的一切,甚至更多更好。

这意味着它需要成为ΛCDM的竞争对手,来解释我们在宇宙微波背景 CMB中看到的东西——遍布宇宙的原始微波辐射。

天空谜题:普朗克卫星任务绘制的宇宙微波背景辐射图。

人们普遍接受的数据解释是,宇宙约是由4.9%的普通物质、26.8%的暗物质和68.3%的暗能量构成。

MOND理论最初无法解释普朗克卫星等所展示的温度变化。

但在2021年,Constantinos Skordis和Tom Złośnik提出了一个受MOND启发的模型,它能像暗物质模型一样与普朗克卫星的数据很好地吻合。

图源:ESA and the Planck Collaboratio

鉴于试图发展一个相对论性MOND模型的曲折历史,McGaugh认为能够写出这样一个符合微波背景辐射的理论已经是一项了不起的成就了。

Skordis和Złośnik的模型并不完美。

与TeVeS一样,它很难解释我们在宇宙中观测到的大量引力透镜现象。

Banik还特别强调了该模型所面临的困境,他说它不能很好地解释星系团使它陷入了窘境。

贝克对此表示赞同。

他说道:虽然对MOND而言能做到这一点已是向前迈出一大步,但我认为这还不足以让MOND重归主流。

因为Skordis和Złośnik的模型中增添了很多冗余的场,多数中看不中用,如此它真的变得不再优雅。

它能与CMB相协调,但似乎很不自然。

或许我们把过多的压力置于模型的肩上了。

这可以被看作仅是一个开始,一个概念的证明。

#p#分页标题#e#McGaugh说:这是否是最终的理论,亦或踏上了正确的道路与否,我也不得而知,但人们总在说这是不可能的,而Skordis和Złośnik已经表明这是可以做到的,这是向前迈进的重要一步!

MOND不断招引致、挫败和加深来自暗物质追随者的蔑视。

科学界若要将其视作ΛCDM的重量级竞争对手,还有很长的路要走。

并且,它的发展显然因参与其中的人少之又少而受到阻碍,这意味着进展将会是缓慢的。

McGaugh说道,但这一新兴理论所取得的成功不应被忽视。

至少,它应该会让那些致力于作为主流的暗物质模型的天文学家们保持警觉。

责任编辑:DAIKIN

牧夫新媒体编辑部

『天文湿刻』 牧夫出品

微信公众号:astronomycn

编译:吟

校对:DAIKIN

排版:葫芦

后台:朱宸宇

牧夫天文

古印度人制造宇宙飞船之谜

有424座神庙。

据说最多时曾达到一千座,被称为寺庙之城。

在这里的神庙中,除了湿婆、毗湿奴、黑天、罗摩等众多古印度的神灵雕像外,还有一种飞船的雕塑。

这种飞船雕塑被雕成不同样式,上面刻有众多神话人物,但它们有一个共同的名称——战神之车。

一般人往往认为。

这种飞船就是神话中人物乘坐的器具,是神话杜撰的子须乌有之物。

然而,1943年,印度南部的迈索尔市梵语图书馆却从一座倒塌的庙宇地下室中,发现了一份题为Vymaanila—Shaastra的古代梵文本简稿件。

在这份稿件中,以6000行的篇幅,详细记载了战神之车飞船的构造、驱动方式、制造飞船的原料乃至飞行员的训练与服装等众多细节。

据记载。

战神之车的飞行速度,如换算成现代计算单位为每小时5700公里。

印度梵语学者和技术专家们合作,依据这份文献和其它古籍中的记载,对战神之车进行了仿造。

仿造后的研究结果表明,就技术水平来说,这种战神之车并不是惊人的奇迹。

但不要忘了,这是与现代科技对比而言,而飞船是在史前时代建造的!研究者们认为,战神之车是一种多重结构的飞船,当时的飞船已装备了绝缘装置、电子装置、抽气装置、螺旋翼、避雷针。

以及安装在飞船尾’部的喷焰式发动机。

文献中多次指明飞船呈金字塔形,顶端覆盖着透明的盖子。

建造这样的飞船。

无疑需要多种现代高科技水平的能力,更需要现代物理学特别是空气动力学的理论基础。

这对现代人来说,也是在本世纪初才刚刚解决了的难题。

两千多年前,是谁在古印度造成了这样的飞船呢?古印度人似乎并不是飞船的建造者,他们既没有建造飞船必要的技术能力,也没有驾驶飞船的科学知识。

对他们来说,飞船只是神灵们的交通工具。

那么,这些驾驶飞船的古印度神灵,菜科网,究竟又是谁呢?在人们的印象中,高速飞行器械肯定是现代人的发明。

但是,考古学家却给出了不同的答案,因为他们发现,古人不但能够造飞行器械,还能造宇宙飞船。

近年来,人们竟然根据印度古文献仿造出了飞行速度达5.7万km/h的飞船。

当然,从现代科技的角度来看,也许这是小事一桩。

这份文献是从一座倒塌的史前时代的庙宇地下室中发现的,这份资料以古代梵文木简写成,而这种飞船就是鼎鼎大名的战神之车。

这份资料详细记载了战神之车飞船的驱动方式、构造、制造飞船的原料乃至飞行员的训练与服装等众多细节,篇幅达6 000行之多。

据记载,战神之车的飞行速度如换算成现代计算单位应为5.7万km/h。

这就是说,当人类发明了火车、飞机、飞船,并为自己的发明所陶醉的时候,他们根本就没有想到,这些看来非常现代化的工具,在几千年前就可能已经存在了。

地球与月球:相辅相成的宇宙共生体

从地质演化到气候调节,从生物节律到空间探索,月球的存在深刻塑造了地球的生态特征与文明进程,而地球的引力场与磁场又为月球的演化提供了稳定框架。

这种跨越45亿年的协同进化,构成了太阳系中最具启示性的天体互动范例。

一、引力交互:塑造地球生态的隐形之手月球对地球的引力作用堪称地球生态系统的"无形建筑师"。

根据NASA喷气推进实验室的精确测量,月球引力引发的潮汐力使地球海洋每天经历两次涨落,潮差幅度最高可达13米(如加拿大芬迪湾)。

这种周期性运动不仅塑造了海岸线地貌,更深刻影响着海洋生态系统的物质循环——潮间带生物通过潮汐获取食物与氧气,珊瑚礁借助潮汐水流进行营养交换。

在地质层面,月球引力引发的地球自转减速效应具有深远影响。

地球自转速度每世纪减缓约1.7毫秒,这种变化虽微小却持续累积。

地质记录显示,40亿年前地球自转周期仅6小时,而月球的存在使这一数值逐渐稳定至24小时。

这种变化直接影响了地球的板块运动模式,使得洋中脊扩张速率与俯冲带活动强度形成动态平衡,维持着地球磁场的持续生成。

月球引力场对地球大气层的扰动作用同样不可忽视。

通过激光雷达观测发现,月球引力可引发大气电离层电子密度出现周期性波动,这种"气潮"效应影响着无线电通信质量。

更值得关注的是,月球引力对地球磁场的影响机制:当月球轨道偏心率达到0.0679时(约每18.6年周期),地球磁层顶位置会发生显著偏移,这种变化可能影响极光活动强度与空间天气事件的发生频率。

二、气候调节:月球周期与地球节律的协同月球轨道参数对地球气候的影响存在多尺度特征。

在千年尺度上,米兰科维奇循环理论揭示了月球引力作用下的地球轨道偏心率、黄赤交角变化如何驱动冰期-间冰期转换。

当月球轨道偏心率达到极值时,地球接收的太阳辐射分布出现显著差异,这种变化通过冰川反馈机制引发全球气候突变。

在年际尺度上,月球相位与季风系统存在微妙关联。

印度季风区的降水强度与月球朔望周期呈现0.3的相关性,这种关联可能源于月球引力对海洋-大气相互作用的影响。

当新月与满月期间,海洋热盐环流强度出现0.5%的周期性变化,这种变化可能通过厄尔尼诺-南方涛动(ENSO)系统影响全球气候。

月球周期对生物圈的影响更具启示性。

珊瑚礁年轮记录显示,生物钙化速率与月球周期存在14.76天的共振周期,这种生物钟机制使珊瑚能够精确预测潮汐变化。

更令人惊奇的是,人类睡眠周期中的褪黑素分泌节律与月球朔望周期存在0.08的相位滞后,这种跨物种的节律同步现象暗示着月球引力可能通过地磁场作用于生物体。

三、地质演化:月球起源与地球板块运动的耦合大碰撞假说为理解地月关系提供了关键框架。

根据阿波罗计划带回的月球岩石样本分析,月球玄武岩的氧同位素组成与地球地幔完全一致,这种"基因"相似性支持了火星大小天体撞击地球形成月球的假说。

撞击产生的能量相当于1亿亿吨TNT当量,形成的岩屑环在引力作用下聚集成月球,这一过程同时改变了地球的自转轴倾角与板块运动模式。

月球的存在对地球板块运动具有稳定作用。

数值模拟显示,若失去月球引力,地球自转轴倾角将在0-85之间剧烈摆动,这种混沌运动将导致极端气候事件频发。

月球引力场通过潮汐摩擦消耗地球自转动能,使自转轴倾角稳定在23.51.3范围内,这种稳定性为生命演化提供了必要条件。

月球对地球内部结构的影响存在深层机制。

地震层析成像揭示,月球引力引发的潮汐力使地幔对流速度降低3%,这种变化影响了地核热对流模式。

月球的潮汐锁定效应使地球自转产生的科里奥利力方向保持稳定,这种稳定性对板块运动边界的形成与演化具有关键作用。

四、空间探索:月球基地与地球未来的共生关系月球作为深空探测的战略支点,其资源开发对地球可持续发展具有战略意义。

月球南极-艾特肯盆地存在约66亿吨水冰资源,这些水冰经电解可生产氧气与氢气,不仅能满足月球基地生命维持需求,还可作为深空探测的推进剂。

根据NASA的"阿尔忒弥斯计划",到2030年将建立可持续运行的月球科研站,这标志着人类首次在地球外天体建立永久性设施。

月球资源开发对地球能源结构转型具有潜在影响。

月球土壤中富含的氦-3是核聚变反应的理想燃料,100吨氦-3即可满足全球一年能源需求。

中国嫦娥五号带回的月球样品分析显示,月壤中氦-3含量高达20ppb,这种清洁能源的开发将彻底改变地球能源格局。

月球基地建设将推动空间技术革命。

月球低重力环境(1/6g)为材料科学提供了独特实验平台,3D打印技术在月壤利用方面已取得突破,可实现就地取材建造栖息地。

月球轨道空间望远镜阵列的部署将使人类对宇宙暗物质、暗能量的研究取得突破性进展,这种科学发现将反哺地球物理学与天文学的发展。

五、文明启示:地月关系对人类未来的昭示地月系统为人类文明提供了独特的时空坐标系。

月球周期作为最古老的天文历法,深刻影响了人类文化的形成。

从玛雅历法到中国农历,从伊斯兰历到犹太历,不同文明均将月球周期作为时间划分的基础。

这种天文历法不仅指导农业生产,更塑造了人类社会的宗教信仰与艺术创作。

月球作为地球的"太空实验室",为人类认知宇宙提供了天然平台。

月球无大气层的环境使天体观测不受大气湍流影响,阿波罗17号任务拍摄的"蓝色弹珠"照片改变了人类对地球的认知。

月球基地的建设将推动人类开展地外生存实验,这种经验积累对未来火星殖民具有直接参考价值。

地月关系揭示了文明发展的辩证法则。

月球对地球的潮汐作用既带来自然灾害,也创造了生态机遇;月球资源的开发既可能缓解地球资源危机,也可能引发新的地缘政治冲突。

这种双重性提示人类在追求科技进步的同时,必须建立可持续发展的伦理框架。

结语地球与月球的共生关系构成了宇宙中最精妙的协同进化范例。

月球作为地球的"时空标尺",通过引力作用塑造着地球的生态节律;作为"能量纽带",通过资源开发推动着地球的文明跃迁;作为"文明镜鉴",通过空间探索启示着人类的未来方向。

这种相辅相成的关系不仅体现了自然法则的精妙,更昭示着文明发展的辩证法则:在危机中孕育机遇,在限制中创造可能。

当我们仰望星空时,看到的不仅是两个天体的永恒舞蹈,更是宇宙智慧给予人类的最深刻启示。