天上那么多卫星还要无人机去台风中心走一遭

【菜科解读】

8月2日,一架高空气象探测无人机从海南博鳌机场腾空而起。

伴随着一组组台风外围云系的温度、湿度、气压、风向、风速等数据实时传回,这意味着我国首次高空大型无人机海洋、台风综合观测试验取得圆满成功。

中国气象局中央气象台台风与海洋气象预报中心主任钱传海告诉记者,这一试验填补了我国基于高空大型无人机海洋综合观测的空白,标志着中国在这一领域取得了重大突破,对台风探测及预报预警具有重大意义。

无人机在台风预测领域的出色表现,也获得了业内人士的高度认可和积极评价。

随之而来的疑问是,我们发射了那么多颗气象卫星,地面也有不少气象雷达,这些都可以对台风进行观测,为何还要派高空无人机去台风中心实地走一遭?无人机探测台风的优势在哪儿,又有哪些实现难度,记者就此采访了相关专家。

最有效的台风直接观测手段

钱传海说,近年来,我国台风路径预报误差改进明显,但是,台风的精细监测预报预警能力仍然无法满足防台风减灾的实际需求。

这不仅是我国面临的困难,全球所有受到台风影响的国家和地区都如此。

特别是弱台风的准确定位、近海台风的快速增强、登陆台风的精细降水和大风预报、多台风相互作用造成的异常路径等一直是台风业务中面临的巨大挑战。

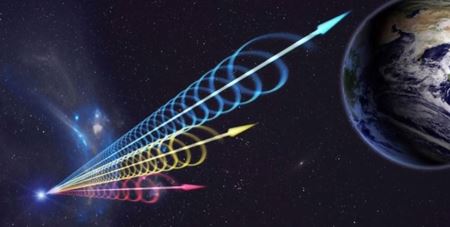

钱传海说,台风在海上生成,海上观测资料稀少,甚至是观测盲区,现有天基观测手段——比如卫星无法对台风进行精细的直接探测,预报员有时无法准确知道台风中心到底在哪里,数值模式也无法准确描述台风涡旋结构,从而造成预报误差偏大。

相比之下,海上观测资料就显得极其珍贵。

上世纪50年代初,美国开展了带有准业务性质的台风飞机观测。

研究结果表明,增加飞机观测后,台风路径预报误差减少10%-30%,强度预报误差降低20%-40%。

在尝到飞机直接观测的甜头后,美国不断改进、升级观测仪器,近年来已尝试开展无人机探测飓风业务。

国际多种数值模式结果证明,飞机下投探空能明显改进台风预报。

实际上,早期模式中刻画台风结构也有飞机观测的贡献。

中国气象局气象探测中心副总工张雪芬说,飞机观测是岸基观测的延伸,是对台风直接观测的最有效手段。

搭载下投探空系统、云雷达等机载设备的高空无人机,可获取台风内部精细结构特征和垂直结构信息,帮助预报员更准确地分析台风位置、强度及结构等信息。

在钱传海看来,预报员利用台风直接探测资料开展台风位置、结构和强度分析,只是资料应用的一部分。

更为重要的,这些珍贵的观测资料应用于数值预报模式,从而提高台风路径、强度和风雨预报精准度。

因此,利用大型无人机对台风开展直接观测,是破解台风强度预报难题、提高路径预报准确率的重要手段。

一个全新的课题

利用无人机平台开展台风探测试验,这是一个全新的课题,国内没有可以参考和借鉴的范例;

这也是一个庞大而系统的工程。

2018年,中国气象局启动了无人机气象观测布局设计及科研试验工作。

由中国气象局气象探测中心联合航空工业集团、国家气象中心、海南省气象局、中国气象科学研究院、国家卫星气象中心等12个单位和企业开展大型观测试验。

在飞机选型上,最终选用翼龙无人机。

当时,国际上下投探空系统基本被芬兰垄断,价格高昂。

联合国内企业研制,搞自主知识产权的下投探空系统。

项目负责人张雪芬当机立断,不仅如此,探测中心还协调飞机平台和载荷设计单位,结合翼龙无人机研制了与之匹配的特有的载荷挂装技术。

在载荷研发方面,探测中心组织完成了下投探空系统挂接的标准化设计与研发、载荷综合管理控制系统、航电系统的改造,无数次对载荷安全性气动特性仿真、数字投放安全仿真、风洞投放安全试验。

航空工业成飞翼龙副总设计师张志坚说,尽管飞机本身是成熟的,但是,加挂气象载荷开展海洋高空探测还属于国内先例。

为适应气象探测需求,试验组研制了专用的探空吊舱,以实现安全可靠投放探空仪,并对无人机加挂载荷进行适应性改造和大量安全测试,涉及载荷的标准化挂装及操控系统改进、多载荷通信及集成技术改进、飞机控制系统及与气象保障系统的连接改进等。

如何让飞机安全飞进探测目标区域,载荷发挥最大效益?在这些问题上,试验组组织了台风预报、飞机研发设计、探测载荷研制等多个领域专家,召开了几十次的论证会,对机载毫米波雷达、探空仪等载荷进行了地面和空中各种环境下的安全仿真试验,并用莫拉克台风资料进行了仿真试验。

这是一个系统工程,需要各个单位协作起来。

除了飞机、载荷等环节,机场的保障、试验天气保障等,都很重要。

张雪芬说。

2016年,《海洋气象发展规划》出台,明确了发展海洋空基气象观测、推进台风探测的任务。

2018年,高空无人机下投探空试验工作启动。

以高性能大型无人机为主体的空基观测体系建设,开启了我国迈向海洋气象强国的新征程。

眼下的高空气象探测无人机探测台风中心,只是一个开始。

根据规划部署,中国气象局还将在东海等海域初步形成下投探空和机载遥感探测能力,定期、定点获取三维大气观测资料和洋面气象资料,持续推进后续大型无人机海洋气象观测试验,完善飞机选型、载荷研发、地面气象保障系统等环节,为我国大型无人机海洋气象观测纳入业务化做好支撑。

中国气象局气象探测中心主任李良序告诉记者,开展高空无人机海洋综合探测,通过试验建立大型无人机台风探测业务系统,打通观测到业务应用环节,对于我国建设海洋强国、海洋战略发展具有重大战略意义。

简菊芳 中青报·中青网记者 邱晨辉 中国青年报

推背全图真的有那么神奇吗

《推背图》在历史上传抄次数太多,很多内容可能已经失去了原本的面貌。一些传抄者可能为了讨好当时的权贵而特意篡改了内容,这使得《推背图》的真实性和准确性大打折扣。

因此,我们看到的《推背图》可能并不是其最初的版本,而是经过多次修改和加工的产物。

模糊性与多义性《推背图》中的预言往往具有模糊性和多义性,这使得人们可以根据需要对其进行各种解释。

这种模糊性不仅为解读留下了巨大空间,也容易导致误解和附会。

一些看似与历史事件相符的预言,其实更多是基于事后的解释和附会,而非真正的预言能力。

心理暗示与想象有人认为,《推背图》的最大“预言”其实是对后人的一种心理暗示。

它利用了人类对未来的不确定感和对“先知预言”的渴望,通过模糊的预言和神秘的图画来激发人们的想象力和好奇心。

这种心理暗示作用使得《推背图》在一定程度上具有了一定的影响力,但并不意味着它真的具有神奇的预言能力。

科学态度在面对《推背图》这样的预言书籍时,我们应保持理性和科学的态度。

虽然它具有一定的历史和文化价值,但不应过分迷信其预言能力。

未来是充满不确定性的,我们应该以积极的心态面对生活中的挑战和机遇,而不是寄希望于虚幻的预言。

飞机那么重怎么能飞上天?那些科学尚未完全解开的飞行之谜

2025年9月,中国商飞C929宽体客机完成首飞测试,这架最大起飞重量达247吨的"空中巨无霸"以优雅姿态冲破云层时,地面观测团队记录到其机翼表面气流速度差达到320米/秒。这个数字背后,隐藏着人类航空史上最持久的科学争议——飞机究竟为何能飞上天?一、百年谜题:伯努利定律的"阿喀琉斯之踵"1903年莱特兄弟首次飞行时,依靠的是对鸟类翅膀的模仿与风洞实验的朴素认知。

如今,波音787梦想客机的机翼采用超临界翼型设计,其升力系数较传统机型提升18%,但科学界对升力本质的争论反而愈演愈烈。

麻省理工学院流体实验室2024年最新研究显示,当机翼攻角超过12度时,传统伯努利定律预测的升力值与实际风洞数据偏差达27%。

剑桥大学巴宾斯基教授团队通过高速粒子图像测速技术发现,机翼上表面存在持续的"微涡旋群",这些直径0.3-1.2毫米的涡流以每秒1500转的速度旋转,形成局部真空区。

这种被命名为"德雷拉效应"的现象,解释了为何机翼上方气压比理论值低12-15%。

中国空气动力研究与发展中心的CFD模拟显示,协和式超音速客机在2.04马赫巡航时,其三角翼前缘产生的激波与边界层相互作用,形成独特的"双峰压力分布",这种非定常流动现象是伯努利定律无法解释的。

二、实战检验:三个颠覆认知的飞行案例案例1:C919的"反常"起降2024年5月,C919在拉萨贡嘎机场进行高原试飞时,工程师发现当机翼襟翼展开至35度时,机翼下表面出现局部气流分离。

按照经典理论,这会导致升力骤降,但实际飞行数据显示升力仅减少8%,反而因诱导阻力降低使起降距离缩短12%。

后续研究证实,这种"反常"现象源于青藏高原低密度空气与机翼特殊凹槽结构形成的"被动吹气效应"。

案例2:F-35B的垂直起降悖论洛克希德·马丁公司2025年公布的测试数据显示,F-35B战斗机在垂直升力模式下,其升力风扇产生的向下气流速度达180节(约92米/秒),但机翼下方压力仅比环境大气压高3.2%。

更惊人的是,当飞机悬停时,机翼上表面反而出现0.8%的负压区,这种"上吸下推"的复合作用力模式,彻底颠覆了传统升力理论。

案例3:空客A380的"静默巡航"欧洲空客公司2024年冬季测试中,A380在3.8万英尺高空以0.85马赫巡航时,机翼表面噪声水平降至58分贝,比预期值低22分贝。

声学测量显示,机翼后缘锯齿状设计使尾流湍流强度降低40%,这种"被动流控"技术产生的升力增量,相当于额外增加2台发动机推力。

三、前沿突破:正在改写教科书的三大发现1. 量子流体力学的曙光2025年3月,《自然》杂志刊发中科院力学所研究成果,首次在宏观尺度观测到机翼边界层内的量子涡旋现象。

当飞行速度超过0.9马赫时,空气分子表现出波粒二象性,形成直径约2纳米的量子化涡环,这种结构使摩擦阻力降低15-18%。

2. 人工智能的"黑箱"解密波音公司2024年推出的"数字孪生"系统,通过百万级参数的神经网络模型,成功预测了B777X机翼在非定常流动中的升力波动。

该系统揭示,在跨音速阶段,机翼表面存在持续0.2秒的"瞬态超升力"现象,其峰值可达稳态值的1.3倍。

3. 仿生学的革命性应用NASA与哈佛大学联合研发的"海豚翼"技术,模仿座头鲸鳍肢前缘的 tubercle 结构,使机翼失速角从16度提升至22度。

2025年试飞的X-59静音超音速验证机显示,这种仿生设计使跨音速激波阻力降低60%,同时升力效率提升25%。

四、未解之谜:科学边界的永恒追问尽管取得诸多突破,三个根本问题仍困扰着科学家:为何机翼上表面真空区的形成速度比理论预测快3-5倍?超音速飞行中,激波与边界层相互作用的精确数学描述为何始终存在12-15%的误差?生物飞行(如鸟类)与机械飞行的升力产生机制是否存在本质差异?2025年国际航空科学大会上,诺贝尔物理学奖得主索利斯教授指出:"我们可能永远无法找到'终极理论',但正是这种未知推动着人类不断突破飞行极限。

"从莱特兄弟的木制双翼机到即将首飞的"腾云"空天飞机,人类对飞行本质的探索,本质上是对自然法则最浪漫的追问。

当C929在首飞中划破长空时,机翼下闪烁的不仅是航行灯,更是人类智慧对抗重力的永恒光芒。

这场持续了120年的科学探索证明:真正的飞行魔法,从来都藏在那些尚未被完全理解的物理定律之中。

猜你喜欢

-

割了包皮后没那么硬怎么回事 两性健康 2026-01-03

割了包皮后没那么硬怎么回事 两性健康 2026-01-03 -

三伏贴真的那么有效吗?什么是三伏贴 健康知识 2026-01-03

三伏贴真的那么有效吗?什么是三伏贴 健康知识 2026-01-03 -

北京天上人间花魁遇害案,梁海玲得罪人就此折腰? 大案纪实 2026-01-03

北京天上人间花魁遇害案,梁海玲得罪人就此折腰? 大案纪实 2026-01-03 -

拼多多美瞳为什么那么廉价? 常识 2026-01-03

拼多多美瞳为什么那么廉价? 常识 2026-01-03 -

世界那么大,带你去看看,绝美中国十大风景? 排行榜 2026-01-03

世界那么大,带你去看看,绝美中国十大风景? 排行榜 2026-01-03 -

催眠本来没那么神? 健康知识 2026-01-03

催眠本来没那么神? 健康知识 2026-01-03 -

夏天上呼吸道感染吃什么比较好? 美食百科 2026-01-02

夏天上呼吸道感染吃什么比较好? 美食百科 2026-01-02 -

口腔溃疡为什么好得那么慢 口腔 2026-01-02

口腔溃疡为什么好得那么慢 口腔 2026-01-02 -

地球在之前一共经历了几个冰河时期? 地球 2026-01-21

地球在之前一共经历了几个冰河时期? 地球 2026-01-21 -

地球经历了几次大的冰河时期?冰河时期的证据有哪些? 地球 2026-01-21

地球经历了几次大的冰河时期?冰河时期的证据有哪些? 地球 2026-01-21 -

地球为何陷入“冰封之困”?小冰河时期藏着怎样的自然密码? 地球 2026-01-21

地球为何陷入“冰封之困”?小冰河时期藏着怎样的自然密码? 地球 2026-01-21 -

地球冰河时代有多冷? 地球 2026-01-21

地球冰河时代有多冷? 地球 2026-01-21