星系形成与演化,通过引力作用于宇宙中的物质,星系诞生的神秘

星系作为宇宙的基本构建块,它们的起源和演化一直是天文学和宇宙学研究的核心问题。

目前,存在多种理论试图揭示星系诞生的奥秘。

包括暗物质密度扰动假说、气体坍缩假说以及恒星形成区合并假说。

这些理论各自解释了星系的不同方面,但都存在未解之谜,有待进一步的研究和探索。

暗物质密度扰动假说提出星系是由原始的暗物质密度扰动演化而来。

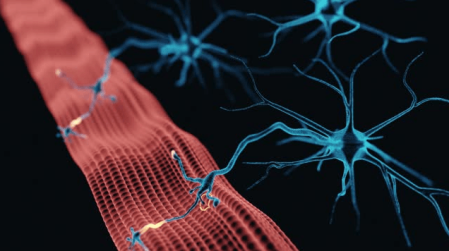

暗物质是一种神秘的物质,既不发光也不与电磁波相互作用,但它通过引力作用于宇宙中的物质和能量。

根据这一假说,暗物质密度扰动在宇宙中形成密度波,吸引气体和尘埃向这些高密度区域聚集,最终形成了星系。

这一理论有助于解释星系的大尺度结构,如星系团和超星系团,同时也与宇宙微波背景辐射的温度分布相吻合,支持宇宙大爆炸理论。

暗物质的本质及其与普通物质间的相互作用仍是未解之谜。

气体坍缩假说则认为星系源于原始气体云的坍缩。

在这个过程中,局部气体云由于密度增加,开始受到引力作用而坍缩。

随着坍缩速度的加快,内部压力上升,温度升高,触发核反应,最终形成恒星。

此假说能合理解释星系中恒星的形成和演化,以及星系形态和亮度的分布。

不过,它未能涉及暗物质在星系形成中的作用。

恒星形成区合并假说提出星系由原始的恒星形成区合并而成。

恒星形成区是宇宙中密度较高的区域,是恒星诞生的地方。

该假说认为,在重力作用下,恒星形成区逐渐合并形成星系。

这为理解星系中恒星的分布和演化提供了视角,也解释了星系内气体和尘埃的分布。

尽管如此,恒星形成区合并假说同样没有解决星系中暗物质分布和影响的问题。

在分子云中,原子和分子的高密度使得引力更加强烈,物质逐渐向中心聚集,最终形成恒星。

这与行星的形成过程有相似之处,即物质在小颗粒间碰撞和吸附的过程中不断累积,逐步形成较大的物体,最终形成行星。

星系的诞生则更为复杂,通常是在暗物质的引导下发生。

在宇宙早期,暗物质与普通物质的分布不同,暗物质引导周围物质聚集,形成暗物质密集区域,这些区域预示着未来星系的形成。

随着时间推移,这些密集区域中的普通物质形成气体和尘埃,经历类似恒星和行星的形成过程,但在恒星质量较大且引力作用下,恒星间相互交互,形成了更为复杂的星系结构。

虽然当前有关星系起源和演化的理论为我们提供了丰富的视角,但仍存在诸多未知领域。

未来的研究将继续深入探讨这些理论,以期揭示更多宇宙的秘密,并更好地理解我们所在的宇宙。

宇宙是一个充满奥秘的空间,由无数星系、恒星、行星、气体、尘埃以及神秘的暗物质构成。

暗物质虽然在光学望远镜下不可见,但它在宇宙中扮演着至关重要的角色,尤其是它在星系形成和演化过程中的引力作用,对星系结构的稳定性和发展具有决定性影响。

星系作为宇宙的基本构建块,包括恒星、星团以及更宏观的大尺度结构。

星团的聚集和演化形成了星系,而星系之间又通过引力相互作用,形成了更大的宇宙结构。

星系的形成可以追溯到宇宙早期的"再离合时期",当时宇宙中充满了氢气和暗物质。

在重力的作用下,这些物质开始聚集,逐步形成了星系的雏形。

在这一过程中,暗物质起到了决定性的作用,因为它比可见物质的质量大得多,对星系的形成和演化产生了深远的影响。

恒星的形成是星系演化的核心环节,它依赖于星云中的气体和尘埃。

这些气体云在引力的作用下逐渐压缩,温度和密度不断提高,直到达到启动核聚变的条件。

氢原子核开始融合成氦原子核,释放出巨大能量,一颗新恒星就此诞生。

随着时间推移,恒星会逐渐消耗完氢燃料,核聚变反应减缓,恒星的温度和亮度下降。

不同质量的恒星会有不同的演化路径,小质量恒星可能会膨胀成红巨星并最终成为白矮星,而大质量恒星在燃料耗尽后可能会塌缩引发超新星爆炸,留下中子星或黑洞。

星系的结构随着演化逐渐变得复杂和多样化。

在星系的核心,通常会有一个明亮的区域,这是由大量恒星密集组成的。

环绕核心的是银盘,这是一个由恒星、气体和尘埃组成的扁平结构,常常可以看到螺旋状的旋臂。

整个星系被一个暗物质晕包围,虽然我们无法直接观测到暗物质,但可以通过它对可见物质的影响来推断其存在。

星系可以根据它们的形状和结构被分为不同的类型。

霍普金斯星系分类法是目前最广泛使用的分类系统,它将星系分为椭圆形、旋涡形和不规则形三种。

椭圆形星系呈现近乎完美的椭圆形状,缺乏年轻的恒星和星际物质,旋涡形星系则有明显的旋转和螺旋结构,富含年轻的恒星和星际物质。

不规则星系形态各异,结构复杂,通常也含有丰富的年轻恒星和星际物质。

关于星系演化的理论模型有多种,其中最引人注目的是纯暗物质模型、半暗物质模型和星暴模型。

纯暗物质模型认为星系的质量主要由暗物质提供,暗物质在星系的形成和演化中起主导作用。

半暗物质模型则是考虑到可见物质和暗物质的混合作用,两者的相互作用对星系演化至关重要。

星暴模型强调恒星形成和演化对星系演化的影响,认为星系的发展与恒星的生命周期密切相关。

宇宙的基本特征和星系的研究价值体现在我们对星系形成、演化、形态分类和演化模型的理解上。

这些知识不仅帮助我们更好地认识宇宙的起源和结构,而且为探索宇宙的未来提供了宝贵的线索。