长久以来,在太阳系的众行星之间是否隐藏着某些特别关系

太阳系的华尔兹

银河里的尘埃

宇宙里有许多事儿正在发生。

星系里的星星就像沙滩上的沙子那么多,也像在地球的时一空所交织的透明球形罩里洒满了雨点般的胡椒粉。

自古以来的知识教导我们,我们自己和所居住的这颗行星,都是由烟雾般的星状尘埃排列组成的。

而我们现在也已经知道,这些星状尘埃本身只是由有系统的光旋涡像是漏了气般嘶嘶叫的气球长久互相向内深深挤压的太阳罢了。

我们夹在大大小小的星体间,此时此地宇宙里的事物正在凝聚、结晶、堆积与稳定,而我们只是沧海之一粟。

科学家至今还无法判定,宇宙中的智慧生物究竟是稀罕的,

还是常见的?我们人类和赖以生存的地球到底有多特别?有趣的是,科学家目前正在冥思苦想的事是,整个宇宙似乎是很特别的,刚好有足够的物质构成了这个宇宙,且基本作用力之间的比值也似乎恰到好处,才有可能成就出如此奇妙、复杂、美丽又持久的宇宙。

只要有一丁点的胡搅,这些比值就会让我们现有的宇宙变成一个大黑洞,或变成一个脆弱的漏气气球,不然就是畸变成其他形式的无生命结构!这是上帝精心设计的吗?还是纯属巧合?

的确,寻找宇宙的秩序、模式与意义早已是老掉牙的故事。

长久以来,一直有人怀疑在太阳系的众行星之间隐藏着某些秘密关系。

关于这些问题,历史学者思考的是“天球的音乐”意为天体哼唱的精致而完美的和声;

到现在,我们已拥有简单而精确的定律,是从开普勒、牛顿到爱因斯坦一步步发展出来的。

谁又知道下一步是什么呢?

太阳系

现今我们普遍认为,太阳系中的太阳是在50亿年前由一团圆盘状的碎片凝聚而成的,而其他剩余物质也因引力作用,较重的东西互相吸引、靠近,于是被拉往内部,形成了小的小行星与岩质行星。

比较轻的气体则被太阳风吹到更远的地方,凝聚成四个巨大的气态行星——木星、土星、海王星与天王星。

而在太阳系内部,小行星逐渐发展成行星,等到最终几片碎屑定位以后,行星的能量会愈来愈高直到今日,很多行星的内部还保持着最初碰撞时产生的炽热。

最终,终于成为现在我们所看到的太阳系。

太阳系的平面与星系平面并不平行,大约有30°的倾斜,因此我们太阳系实际上是以螺旋形的路径绕着我们银河系在移动。

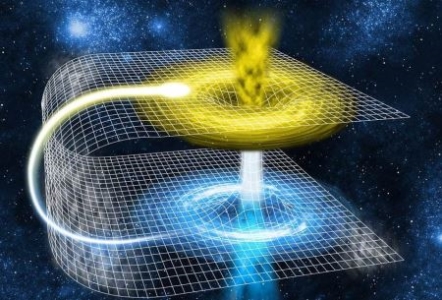

除此之外,还有另一个描绘太阳系模样的方法:想象我们的时空是一张薄薄的橡胶皮,而太阳和其他行星则区别放在橡胶皮上;

太阳是一个很重的铁球,其他行星则像是小弹珠。

提出这个模式的是爱因斯坦,他认为物质会使时空扭曲,而由此模式可帮助我们想象物质之间的重力。

如果我们用手指弹出一粒没有摩擦力的豆子到这张橡胶皮上时,它可能很轻易就掉入一个小弹珠坑里;

或是在坑边转几圈之后弹开;

或是在掉入其中一个虫洞的半途中,落入一个快速旋转的椭圆形轨道。

就像行星一样,豆子掉进“漏斗”愈深,它必须转得愈快才干确保不继续往下掉。

同时,依据相对论的说法,既然愈转愈快,它就变得愈来愈重,它的“时钟”看起来就走得较慢些。

逆行

每个从地球上肉眼观测星空的人都会注意到,除了日月的稳定运行外,还有五颗在天空徘徊的星星,那就是早在历史就知道的五颗行星。

这五颗行星与后来新发现的行星,看起来大体上是沿着每年的绕日轨道即黄道或黄道带,

绕着地球运行。

但愿生命就是这么简单啊!

若仔细观测行星一段时间,你会发现它们的运行路线并不单纯,反而像只喝醉的蜜蜂一样,边跳着华尔兹边旋转着前进。

偶尔当两颗行星交汇或“相吻”时,会有一小段时间,它俩看起来是一颗行星对着另一颗行星逆行向后退之意的样子。

这个现象在以往曾被认为是常识之一。

在历史,有些人尝试去解释和模拟行星的运行包括逆行,因而发明了一大堆复杂的圆圈和轮子系统,到后来演变成众所周知的托勒密系统,

托勒密系统

其中的均轮和本轮又称周转圆加起来一共有39个。

这个系统被用来仿真两千多年前七个天体之间的运行模式。

七的古老秘密

只不过短短的四百年前,那七个天体之间的运行模式仍是构成西方世界宇宙学的思想基础,而且早已流传了几千年之久。

若以今天的眼光来看,历史的这种七角系统变成了一种古雅的图腾,似乎只用来提醒我们那是炼金术时代的宇宙学,并早已淹没在新发现的行星和物理原理中。

然而,姑且让我们稍微浏览一下祖先们的宇宙学吧,看看能否从中学到些什么。

天空中有七颗会明显移动的天体,若以相对于太阳的移动速率来排列,则可以依序把它们排在七边形的七个顶角上。

月球看起来跑得最快,接着依序是水星、金星、太阳、火星、木星与土星。

接着把一星期里的七个日子区别指派给这七个天体,你会发现许多语言都是用这些天体名称组成一个星期的。

以日语来说,从星期一到星期日区别是用月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日、日曜日来命名。

历史,有七种金属区别对应于这七颗行星,而它们的化合物则与颜色产生关联,例如金星与碳酸铜俗称人造孔雀石或矿物绿的绿色和蓝色有关。

修习炼金术的学生常常认真思索这些奇妙的颜色关系,尤其当他们在提炼极其精巧的成分时。

令人吃惊的是,这个古老的系统也点出了这些金属的现代原子数。

若是顺着一个比较宽阔的七角形路线,我们可以得出:铁26、铜29、银49、锡50、金79、汞80、铅82的顺序以火星为起点;

而这七种金属电导率的大小顺序,也可以从外圈的路线得知,以铅为起点。

寻找宇宙秩序

对我们的老祖宗而言,一些重复的自然现象,如满月、食、行星会合,揭露了一个宇宙学的概况。

它是数值的,也是几何的,其中隐含了万物皆被赋予的秩序与意义——“上帝是个几何学家”。

就像神谕的箴言:“如其在上,如其在下”,暗示宇宙的模式也反映在物质生活里,变成天启讯息的来源。

大金字塔即是此观点的象征。

它的底宽与高度,符合地球、月球半径和的“化方成圆”,通道的走向则与星星排列一致。

这种古老的宇宙学概念,以现今的眼光来看,似乎没什么价值,而且已被近代天文学所取代。

然而,多数人仍对太阳、月球与地球系统一无所知,尽管我们全都是依赖它们的律动而作息的。

本书温和地阐述了这些道理,并祈求古老科学的精神再现。

从巨石到玛雅文明

观测天象是一门古老的艺术。

现存的一些石圈遗迹大约是公元前3000年的东西,而排列成序的巨石,年代就更早远了。

埃及人以精确的测量技术和度量学,来测量天空与地面的物体。

大金字塔的建造日期就被供奉在它的神龛内,里面对天体排列和太阳都有记载。

苏美尔人在公元前2200年就记录了星星的周期,后来更订出每天24时以及圆周的360°;

迦勒底人与中国的天文学家也已经知道沙罗周期,并使用很多种不同的历法。

从公元前600年起,希腊人承续了这项古老智慧:埃拉托斯特尼计算出地球的大小;

欧多克索斯设计了一套解释来说明月球复杂的运动;

公元前4世纪,默东发现了一种与日月有关的19年周期。

罗马人在公元前45年颁布了我们沿用至今的历法。

公元500年,当罗马帝国瓦解、整个欧洲陷入黑暗时代时,阿拉伯人承接了知识的火炬,使文明的炽焰不致熄灭。

随着十字军东征,这些知识又回流欧洲,播下日后文艺复兴的种子。

哥白尼指出了地球绕日运行;

伽利略则发明了望远镜,

观测到其他行星的卫星绕行运动;

开普勒在17世纪初期,发表了行星运动的三项定律;

牛顿则在1687年利用月球的数据,证明了运动的万有引力定律以及重力观念,从而酝酿出近代科学;

接着到下一个世纪,哈里森发明了第一只实用的海洋时计,大大改进了计时方法与航海技术。

而在玛雅人那里,爱尔卡斯提舟金字塔——位于墨西哥古城奇钦伊查——四节阶梯,每节91级,合计364级,加上高耸的祭坛,便成为365级。

埃及早期的那些测量工具为埃及第26王朝的一个计时祭司所拥有,时间约在公元前1000年。

太阳——日与年

每一天,太阳都由东方升起,以顺时针方向的圆弧划过天际,再从西方隐没;

而太阳消失后的黑暗时段,我们称为夜。

这种循环不断重复,便是周日律动,我们简称为一日。

今天,我们普遍认为,日夜轮替是地球一面环绕着太阳,一面每天自转一圈所致。

因此,就像巴西乐手曼德斯和他的乐团所演唱的《山丘上的傻瓜》:“看着日升与日落,心里却明白是地球在自转……”

相对于天上的太阳,太阳每天出现的位置看起来是一度一度依反时针方憧憬东移动,因此我们设定时钟所依据的太阳日,会比太阳日长3分56秒。

由于地轴的倾斜,太阳每天升起、落下于地平的位置会稍有不同。

只有在夏至与冬至这两天,太阳东升与西沉的位置才会出现在地平的“尽头”,此乃停变期的位置。

接下来日出与日落的位置会逐渐沿着地平线反向偏移,这便是年的律动。

地球绕日轨道的周期为365.242199天。

我们用365天为阳历的一年,多出来的时间就累积在闰年里,因此每四年就有一年是闰年但每四百年少计一次闰年,多出来的这一天就加在闰年的二月里。

停变期,原为星体停止运行然后转变方向之意,例如行星“逆行”之前的“留”。

自然四等分

一年中白昼最长与最短的两天区别是夏至与冬至,合称二至点。

夏至通常是6月21日,冬至则是12月22日。

在二至点之间有二分点,区别在春天与秋天,这两天的白昼与黑夜一样长:春分是3月21日,秋分是9月23日。

在二分点,太阳升起于正东方,而落于正西方。

在二分点,白昼长度的变化率正好最大。

在某些高纬度温带地区,二分点正好把一年分成两部分,一半是温暖、璀璨的夏季,另一半则是寒冷、黑暗的冬季。

在夏季,太阳升起与落下的位置,均在东西联机的北方,而冬季则偏向此线南方。

二至点与二分点很自然地把一年分成四等分,称为四季。

每个季节有91天,而四季气候之所以有变化,是因为地球的自转轴是倾斜的,所以地球与它的公转轨道面之间夹有一个角度目前是23.5°。

若以一个顶角为23.5°的直角三角形来看,三角形的底为13,高为30°若要更简化些,一个底3高7的直角三角形,它的顶角也约为23.5°。

地球距离太阳约为太阳直径的108倍,而地球绕日的速度是每小时40619千米,快得令人难以置信。

月亮——夜之女神

显然月球上没有生命存在,尽管如此,月球对地球上的生命却有巨大的影响。

月球表面反射的光线是每个月的律动,每天两次的潮起潮落,以及许多的自然周期,都与月相的盈亏有紧密的关系。

而最独特的,则是人类繁殖周期的循环。

通常,月亮会和女人及数字13联系在一起,也许是因为月亮在绕地轨道上每天移动13°,而且每年绕地球13圈的缘故。

常听人说看见月亮上有人,但也有人说月亮上有野兔、猫头鹰和天鹅,甚至有一位仙女。

月球是离我们最近的邻居,平均距离约为384400千米。

月球的半径为1740千米,地球是6372千米,两者比约为3:11。

然而月球并不是个正球体,地球的重力把它“较大的那边半球”拉向我们,因此月球有个我们从未见过的“黑暗面”。

但诡异的是,每当新月时,这“黑暗面”却是璀璨熠熠的。

月球绕地的轨道面与地球绕日的轨道面倾斜,使得出现周期性的月食,而且在高纬度地区,每18.618年月球在天上的高度会产生一个以月为周期的夸张变动,月升与月落的角度范围也达到最大值。

太阳穴长痤疮怎么办?

太阳穴长痤疮怎么办?

能量相当于10万个太阳,黑洞的吸积盘,也能成为生命的家园?

能量相当于10万个太阳,黑洞的吸积盘,也能成为生命的家园?

新生儿隔着玻璃晒太阳可以补钙吗?

新生儿隔着玻璃晒太阳可以补钙吗?

天文学,探索宇宙的无穷神秘?

天文学,探索宇宙的无穷神秘?

宇宙探索之——马头星云?

宇宙探索之——马头星云?

探索宇宙中奇怪的7个星体碰撞事件!彗星撞击地球的可能性与后果?

探索宇宙中奇怪的7个星体碰撞事件!彗星撞击地球的可能性与后果?