火星的Nereidum?Montes地区有一个“巨大的水冰库”

【菜科解读】

火星的Nereidum Montes地区有一个“巨大的、以前未被发现的水冰库”

据cnBeta:外媒CNET报道,由行星科学研究所(PSI)的研究人员领导的一项新研究指出,在火星的Nereidum Montes地区有一个“巨大的、以前未被发现的水冰库”。

这篇发表在《Icarus》杂志上的论文研究了粘性流动特征(VFFs),即在红色星球上发现的冰层。

VFFs已经与地球上的冰川形成进行了比较,并可能成为宇航员的潜在水源。

“我们的雷达分析显示,这些特征中至少有一个约500米厚,几乎100%是冰,碎片覆盖最多十米厚,”PSI高级科学家、论文的主要作者Daniel Berman在周一的一份声明中说。

根据PSI的说法,这些水冰沉积物可能代表 “可能是南半球任何非极地地区的最大浓度”。

研究人员使用美国宇航局火星勘测轨道飞行器(MRO)的数据来确定VFFs的位置,这些VFFs可以追溯到火星历史的最后几百万年内。

这项研究与其他关于火星上水的历史和当前存在的研究联系在一起。

NASA在2019年分享了一张火星上水冰沉积的“藏宝图”。

“这个地区将是一个有趣的登陆点,因为这里有大量的冰块,可以作为水源,”Berman说。

“不幸的是,这里是山岭地形,要在那里登陆很可能非常困难。

”

国家游泳中心冰立方项目 国家游泳中心已完成水冰转换

国家游泳中心“冰立方”、国家体育馆两大“双奥场馆”即将迎来赛事。

北京青年报记者昨天从朝阳区了解到,国家游泳中心场馆已经完成了“水冰转换”,将成为冬奥会历史上体量最大的冰壶场馆,是世界唯一水上项目和冰上项目均可运行的双奥场馆。

国家体育馆改扩建相关工程已结束,进入到临时设施的搭建阶段,预计于11月5日全部完工。

14个重点领域均设疫情防控措施指引 “相约北京”系列冬季体育赛事正在紧锣密鼓举行,朝阳区涉及2项国际赛事,2项国内测试活动,3个竞赛场馆,多个接待酒店,服务保障工作千头万绪。

在严格做好疫情防控的同时,相约北京系列冬季体育赛事北京赛区(朝阳)组委会用心用情做实做细各项服务保障工作,确保测试赛有序推进。

疫情防控作为赛事活动筹办的重中之重,“相约北京”系列冬季体育赛事北京赛区(朝阳)组委会制定了细致、可操作性强的医疗防疫保障工作方案,包括疫情防控、卫生监督、医疗保障、突发公共卫生事件应急处置四个内容详尽的子方案,并在交通、住宿、餐饮、票务和座席、竞赛场馆与训练场馆、媒体采访等14个重点领域都有专门的疫情防控措施指引。

此次测试赛实现闭环与非闭环区管理,对场馆和接待酒店均实行分区分类精准防控,确保实现分区不重叠、流线不交叉、边界须严管,人员不跨区。

此外,还定期开展新冠核酸检测,根据赛时各类人员数量和不同风险等级,确定闭环内人员每日采样检测一次,闭环外人员隔日采样检测一次。

据了解,开赛前,朝阳区已经完成核酸采样、场馆预防消毒、人员流线划分、防疫物资分发,全员培训考核、餐饮人员诺如检测以及14天健康监测等工作,空调、水质、空气检测也已落实到位。

赛时,医务人员、防疫人员就位,救护车待命,闭环管理、健康监测、症状监测、预防性消毒、核酸检测……精细的医疗保障和防疫指挥调度工作机制在竞赛场馆内外和各接待酒店落地施行。

截至目前,各点位完成累计核酸检测11989人次、环境2259件次,诺如检测累计251人次,环境180件次;累计消杀93.6万平方米;开展健康监测85752人次,核酸检测均为阴性。

累计开展监督检测83次。

国家速滑馆顺利通过“测试” 日前,“相约北京”速度滑冰公开赛正式结束。

国家速滑馆顺利完成了相关筹办和组织工作,通过国际赛事的“测试”,周到的服务赢得了运动员和教练员的广泛赞誉。

在为期3天的比赛时间里,美轮美奂的场馆建筑、光洁如镜的比赛场地、良好的设备设施、严谨有序的赛事组织、细致的服务给参赛者留下深刻印象。

据悉,为做好赛事组织工作,国家速滑馆加强了与国际单项组织的对接。

在制冰方面,来自加拿大的主制冰师马克·麦瑟带领外籍团队3人和国内团队8人共同制冰,中外团队配合默契,并根据运动员的反馈意见及时调整冰面质量,为运动员创造佳绩奠定了基础,为实现打造平原“最快的冰”的目标而共同努力。

同时,此次测试赛还聘用了两名外籍体育展示专家,带领中方团队一起开展了冰面投影系统、特种灯光等创新尝试,营造出更炫更酷的赛场氛围。

世界首座双奥场馆即将迎来“测试” 国家游泳中心、国家体育馆即将迎来新的赛事,目前这两大“双奥场馆”也都做足了准备。

世界首座实现“水冰转换”的双奥场馆即将迎来“测试”。

“相约北京”国内冰壶测试活动和相约北京·昆泰2021年世界轮椅冰壶锦标赛两项赛事即将在国家游泳中心拉开帷幕。

其中,10月16日至17日,冰壶国内测试活动将率先进行,包括16场混合双人冰壶比赛。

10月22日至30日,将进行相约北京·昆泰 2021年世界轮椅冰壶锦标赛,包括中国队在内的12支队伍将参与本次世锦赛角逐。

根据官方赛程安排,10月22日为官方训练日,23日至30日为正式比赛日,共计72场比赛。

目前,场馆已经完成了“水冰转换”,再一次实现了“水立方”向“冰立方”的华丽转身,背后依靠的是可转换结构体系以及可拆装制冰系统等技术的创新应用。

“冰立方”将成为冬奥会历史上体量最大的冰壶场馆,是世界唯一水上项目和冰上项目均可运行的双奥场馆,也是世界上首个在泳池上架设冰壶赛道的奥运场馆。

在赛事筹备方面,场馆已经从竞赛组织、场馆运行、基础设施到医疗防疫、食宿交通、媒体服务、志愿者等30余个业务领域,进行了反复模拟演练、桌面推演,做足了准备。

按照疫情防控要求,场馆制定了“一馆一策”疫情防控总体方案及专项方案。

此外,场馆还新“上岗”了一批智能机器人,在清扫消杀、移动测温、防疫监督、引导、智能配送等方面提供智能化、无接触服务。

众多科技亮点都将在测试赛期间亮相。

国家体育馆将上线4项科技项目 相约北京冰球国内测试活动将于11月10日至11月14日在国家体育馆举行,共进行5场比赛和15场训练,有4支北京市内队伍参赛。

作为活动主场地,国家体育馆做了充分准备。

目前,国家体育馆改扩建相关工程已结束,进入到临时设施的搭建阶段。

其中,临时设施搭建室外建设已完成80%,室内搭建工作完成30%,预计于11月5日全部完工。

赛时网络建设主体部署基本完成,具备开通条件,赛时技术设备及2648件保障物资已陆续进场。

同时,结合国家馆赛事筹办特点及外籍人员多批次抵京开展工作的实际情况,场馆编制了精确到分钟的时间安排表,实现对整体筹办工作精细化管理。

在11月的测试活动中,国家体育馆还将计划上线4项科技冬奥项目。

其中,在“智慧医疗”方面拟启用颌面创伤综合防治诊疗车,号称冰球馆的“智慧方舱”,可在5分钟内完成颌面创伤的现场影像学检查和人工智能诊断,经专业医生复核,人工智能诊断准确率达到96%以上,有助于提高颌面创伤现场诊断处置效率。

在智慧防疫方面,国家体育馆将启用多场景立体式病原微生物消杀关键技术和示范应用。

针对国家体育馆重点防疫区域,开展场馆内空气、冷却循环水和热水系统病原微生物消杀,开展高效智能消杀机器人测试。

文/本报记者 李泽伟 供图/视觉中国

火星赤道处埋藏3.7公里厚的水冰,或可支持第一批定居者

这些水冰有可能用于饮用或种植农作物,支持第一批人类定居者。

科学家根据火星快车的最新数据确认,火星赤道MFF沉积层就是水冰。

据报道,一组国际专家根据火星快车(Mars Express)航天器的最新数据,确认了MFF的水冰。

富含水冰层的顶部至少位于火星地表以下300米处,但也可能位于地表以下600米处。

如果水冰融化,水将覆盖整个火星,形成一层深达2.7米的液体层,足以填满地球的红海。

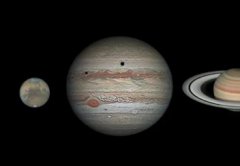

MFF水冰层所在位置。

论文作者、华盛顿史密森学会地球与行星研究中心的沃特斯 Thomas R. Watters 表示,富含水冰的MFF沉积层对火星古气候具有重要影响,并且可能对未来人类探索火星具有巨大价值。

他表示,MFF沉积层位于火星赤道,沿着北部低地和布满陨石坑的高地之间的边界,这是航天器的理想着陆点,因为较低的海拔提供了更多的大气层,可以减缓航天器的下降速度。

MFF是一个大型火山地质构造,面积约为美国大陆的五分之一。

从卫星图像来看,MFF沉积层的顶部看起来光滑且轻微起伏。

从卫星图像来看,它看起来光滑且轻微起伏,但部分被风雕刻成山脊和凹槽。

这些风雕的地貌宽数百公里,高数公里。

据欧空局(ESA)称,它们可能是火星上最大的单一尘埃来源,也是火星上最广泛的沉积物之一。

15年前,火星快车在MFF深处发现了大约厚达2.5公里的大量沉积物,但不清楚这些沉积物到底是什么。

现在,这艘传奇航天器的新观测终于揭示了答案——冰冻的水。

MFF可以成为人类或机器人探索的一个令人着迷的目标。

沃特斯表示,研究团队利用火星快车MARSIS雷达的最新数据再次探索了MFF,发现沉积层比先前想象的还要厚,厚达3.7公里。

据悉,与其他行星轨道飞行器一样,火星快车可以发射雷达波来获取有关地下的信息。

2007 年,火星快车的初步观测表明,MFF密度低,并且没有真正反射回雷达波,这两个特征都是地表下水冰沉积物的典型特征。

然而,当时科学家不能排除地下特征是风吹尘埃、火山灰或沉积物深层堆积的可能性。

现在,来自火星快车新雷达的数据显示,这些特征的密度太低了,证明这就是水冰。

科学家们目前尚不确定这些水冰沉积物是多久前形成的,也不确定它们是否可能是火星海洋的残余物。

但ESA火星快车项目科学家科林·威尔逊表示,MFF可以成为人类或机器人探索的一个令人着迷的目标。

MFF的水冰有可能用于饮用或种植农作物,支持第一批人类定居者。

他表示,第一批来到火星的人类定居者肯定需要水源,而近地表水冰是理想的选择。

美国宇航局(NASA)表示,大约43亿年前,火星上有足够的水覆盖其整个表面,液体层深约137米。

快进到35亿年前,水变得稀缺,通过河流在火山口湖之间的火星地表周围流动,就像今天的地球一样。

火星上最后一次存在液态水可能是在20亿年前,当时火星大气层消失,液态水蒸发。

文/南都记者 陈林