云南“最后的大熊猫”,世界首例大熊猫古基因组在亚化石中成功测序

【菜科解读】

据云南文物考古研究所:大熊猫的祖先起源于云南禄丰的石灰坝古猿化石产地, 曾广泛分布于华南及东南亚地区,现存野生种群却仅在我国四川、陕西、甘肃三省交界的高山地带活动,是动物保护名录上的濒危物种。

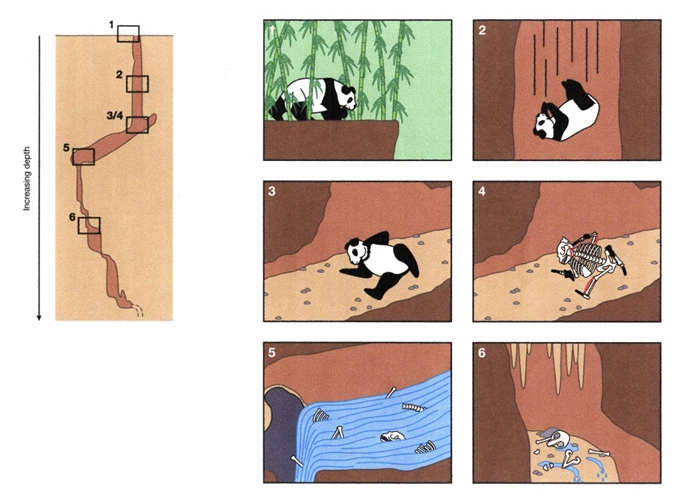

江东山大熊猫死亡与分解过程示意图

大熊猫亚化石分布状态

探险队长刘宏教授、考古队美方成员江妮娜教授及采燕窝的村民杨绍勇在洞内讨论

古生物学家现场观察鉴定

2005年,腾冲固东镇江东山天然竖井距地表40-60米深处发现大熊猫骨架, 经北京大学第四纪年代实验室测得年代为5000-8000年前,是云南发现的最晚的大熊猫化石,因此,这一发现被称为云南“最后的大熊猫”。

2019年5月9日,中国地质大学(武汉)生物地质与环境地质国家重点实验室赖旭龙教授领导的研究小组,与德国波兹坦大学迈克尔·霍夫瑞特(Michael Hofreiter)教授研究组、云南文物考古研究所所吉学平研究员、美国宾夕法尼亚州立大学江妮娜(Nina G. Jablonski)教授等单位的研究人员合作,历经10余年的准备和合作研究,在国际著名刊物《Current Biology(当代生物学)》上发表了基于上述发现标本测试获得的首例大熊猫古基因组研究成果。

盛桂莲博士为该论文的第一作者和通讯作者,迈克尔·霍夫瑞特Michael Hofreiter教授为该论文的共同通讯作者。

本次研究的大熊猫标本是中美合作“云南西部高黎贡山生物多样性合作研究”项目古生物学子课题野外考察时获得的,2005年云南省文物考古研究所与美国加州科学院、哈佛大学学者共同组成的调查队在云南大学地理研究所的探险技术协助下,在腾冲县江东山天然竖井中的发现的,5000多年前的一只大熊猫不慎掉入深约61米的洞内形成亚化石,由当地百姓以藤子为工具下洞去采燕窝时发现,并报告当地文物管理部门,探险队得知这一消息后决定下洞考察。

这一发现表明过去大熊猫的地理分布范围要比今天的分布范围大得多。

古全基因组研究分析表明,这只大熊猫属于以前未发现过的遗传学上灭绝的大熊猫种群,现生大熊猫的研究仅能揭示它的直系祖先的历史,灭绝大熊猫的历史一直隐藏至今。

对该基因组的分析发现,该全新世样品代表一个不同于现生大熊猫、现已绝灭的大熊猫遗传谱系;该谱系与现生大熊猫共同祖先种群的分化,早于现生大熊猫三个不同地理种群(即:秦岭种群、岷山种群、邛崃-大相岭-小相岭-凉山种群)的形成;该个体处于所有现生大熊猫种群的根部,其代表的种群与所有现生大熊猫构成姊妹群。

对全新世大熊猫与现生大熊猫种群是否存在遗传交流进行统计分析,结果表明云南腾冲江东山的大熊猫古代种群与现生大熊猫的各祖先种群存在不同程度的基因交流。

由此说明,在大熊猫物种演化过程中,伴随着其栖息地的退缩,其遗传多样性也有所丧失。

通过与现生大熊猫祖先种群的基因交流,云南腾冲江东山的古代大熊猫绝灭谱系的部分基因得以在现生大熊猫基因库中幸存。

这种杂交遗传多样性的可能帮助它们进化和适应未来变化的环境。

在此之前,各合作方曾就包含本研究样品在内的两个不同年代全新世大熊猫样品的线粒体基因组部分基因进行了系统发育分析,结果显示:本研究中5000年左右的全新世大熊猫个体,在线粒体基因水平与现生大熊猫并未发生分化以形成独特的遗传谱系。

但通过古代大熊猫全基因组测序及分析,获得了线粒体基因组更为深入和全面的大熊猫种群信息,为全面系统地构建大熊猫种群迁移演化历史提供更值得信赖的微观分子数据支持。

#p#分页标题#e#

本项研究得到中国国家自然科学基金、中德科技合作项目, 欧洲研究理事会,以及美国自然科学基金资助。

2005年的野外探险考察,得到了美国自然科学基金和云南省科委基础研究基金的联合资助,由云南省文物考古研究所与加州科学院联合组织实施。

相关报道:地大合作测定首例古代大熊猫全基因组

(神秘的地球uux.cn报道)据地大新闻网:中国地质大学(武汉)生物地质与环境地质国家重点实验室赖旭龙教授领导的研究组,与德国波兹坦大学、云南省文物考古研究所等研究人员合作,成功测定了首例古代大熊猫全基因组。

相关研究成果近日在国际知名学术刊物《当代生物学》上在线发表。

野生大熊猫的栖息地从古至今急剧退缩,在北起我国周口店、南至华南大部乃至越南、缅甸的东南亚广阔区域留下诸多化石记录。

首例大熊猫古基因组研究样品系在我国云南腾冲江东山发现的全新世大熊猫个体,放射性碳同位素测年结果显示该个体生存年代为距今5,025 ± 35年,是迄今发现的该地区最晚的大熊猫化石记录。

研究人员运用古DNA实验方法和新一代测序技术,得到了1.2倍覆盖度的大熊猫全基因组。

对该基因组的分析发现,该全新世大熊猫样品代表一个与现生大熊猫不同、现已绝灭的大熊猫遗传谱系;该谱系与现生大熊猫共同祖先种群的分化,早于现生大熊猫三个不同地理种群(即:秦岭种群、岷山种群、邛崃-大相岭-小相岭-凉山种群)的形成,且与现生大熊猫的祖先种群存在基因交流,使得该绝灭谱系的部分基因在现生大熊猫基因库中幸存。

论文的第一及共同通讯作者盛桂莲副教授表示:对于物种保护而言,除了种群大小这一参数,物种的遗传多样性是影响其演化存亡的另一个关键因素。

本研究确定大熊猫在演化过程中丧失了特定的遗传谱系,付出过遗传多样性降低的代价;绝灭遗传谱系中通过种群杂交渗透到现生大熊猫基因库中的少量基因,可能有助于大熊猫在将来的演化过程中更好地适应不断变化的环境。

本项研究得到中国国家自然科学基金、CSC-DAAD中德科技合作项目、欧洲研究理事会联合基金资助。

2005年的野外探险考察,得到了美国自然科学基金和云南省科委基础研究基金的联合资助,由云南省文物考古研究所与加州科学院联合组织实施。

(生物地质与环境地质国家重点实验室)

相关论文信息:DOI: 10.1016/j.cub.2019.04.021

相关报道:世界首例大熊猫古基因组从其亚化石中成功测序

(神秘的地球uux.cn报道)据光明日报(张勇):日前,中国地质大学(武汉)生物地质与环境地质国家重点实验室赖旭龙教授领导的研究小组与德国波兹坦大学迈克尔·霍夫瑞特教授研究组、云南文物考古研究所吉学平研究员、美国宾夕法尼亚州立大学江妮娜教授等单位的研究人员合作,历经10余年的准备和合作研究,在国际著名刊物《Current Biology(当代生物学)》上发表了基于云南发现标本测试获得的首例大熊猫古基因组研究成果。

大熊猫的祖先起源于云南禄丰的石灰坝古猿化石产地,曾广泛分布于华南及东南亚地区,现存野生种群却仅在我国四川、陕西、甘肃三省交界的高山地带活动,是动物保护名录上的濒危物种。

2005年,腾冲固东镇江东山天然竖井距地表40~60米深处发现大熊猫骨架,经北京大学第四纪年代实验室测得年代为5000~8000年前,是云南发现的最晚的大熊猫化石,因此,这一发现被称为云南“最后的大熊猫”。

本次研究的大熊猫标本是中美合作“云南西部高黎贡山生物多样性合作研究”项目古生物学子课题野外考察时获得的,2005年云南省文物考古研究所与美国加州科学院共同组成的调查队在云南大学地理研究所的探险技术协助下,在腾冲县江东山天然竖井中发现的。

5000多年前的一只大熊猫不慎掉入深约61米的洞内形成亚化石,由当地百姓以藤子为工具下洞去采燕窝时发现,并报告当地文物管理部门,探险队得知这一消息后决定下洞考察。

这一发现表明过去大熊猫的地理分布范围要比今天的分布范围大得多。

古全基因组研究分析表明,这只大熊猫属于以前未发现过的遗传学上灭绝的大熊猫种群,现生大熊猫的研究仅能揭示它的直系祖先的历史,灭绝大熊猫的历史一直隐藏至今。

#p#分页标题#e#

对该基因组的分析发现,其代表一个不同于现生大熊猫、现已绝灭的大熊猫遗传谱系;该谱系与现生大熊猫共同祖先种群的分化,早于现生大熊猫三个不同地理种群(即:秦岭种群、岷山种群、邛崃—大相岭—小相岭—凉山种群)的形成;该个体处于所有现生大熊猫种群的根部,其代表的种群与所有现生大熊猫构成姊妹群。

对全新世大熊猫与现生大熊猫种群是否存在遗传交流进行统计分析,结果表明云南腾冲江东山的大熊猫古代种群与现生大熊猫的各祖先种群存在不同程度的基因交流。

由此说明,在大熊猫物种演化过程中,伴随着其栖息地的退缩,其遗传多样性也有所丧失。

通过与现生大熊猫祖先种群的基因交流,云南腾冲江东山的古代大熊猫绝灭谱系的部分基因得以在现生大熊猫基因库中幸存。

这种杂交遗传多样性的可能帮助它们进化和适应未来变化的环境。

在此之前,各合作方曾就包含本研究样品在内的两个不同年代全新世大熊猫样品的线粒体基因组部分基因进行了系统发育分析,结果显示:本研究中五千年左右的全新世大熊猫个体,在线粒体基因水平与现生大熊猫并未发生分化以形成独特的遗传谱系。

但通过古代大熊猫全基因组测序及分析,获得了线粒体基因组更为深入和全面的大熊猫种群信息,为全面系统地构建大熊猫种群迁移演化历史提供更值得信赖的微观分子数据支持。

炖好后的燕窝是脆的还是软绵绵的

炖燕窝也会有一定的讲究和技巧,通常炖好之后的燕窝不是脆的,它的质地和果冻有点像,吃起来软软的,q弹可口,有点粘稠。

炖好后的燕窝是脆的还是软绵绵的一般是软的,不会很脆,也不会特别粘稠。

炖燕窝的时间和热量是正确的。

口感醇厚细腻,入口细腻流畅。

如果炖的时间短一些,燕窝会有点脆;炖的时间越长,味道越软。

如果时间太长,它会直接把燕窝炖到水里,因为燕窝本身就是燕子的唾液。

燕窝尝起来很软;高品质的燕窝口感细腻光滑。

如果炖燕窝的水很粘,通常会涂上胶水或增稠剂。

燕窝炖得不彻底。

它尝起来很脆。

炖到合适的时候,它尝起来像果冻,又软又香。

炖了很长时间后,液体就会融化。

燕窝是一种水溶性蛋白质,遇热会迅速融化。

燕窝炖好是什么样的一般来说,炖燕窝会呈现透明状态,燕窝不会粘在一起。

更主要的是,鸟巢可以用筷子夹住,不会折断。

此外,燕窝会被发现是晶莹剔透,厚实饱满,口感顺滑。

如果是炖燕窝,会有淡淡的蛋清味(建议首次选择炖燕窝,看看燕窝的质量)。

我们经常买的燕窝是白色的燕窝,鲜血燕窝很少(还有更多的血燕假货)。

炖后燕窝的颜色会发生变化,这重要受燕窝类型的影响。

白燕子炖后,燕窝的颜色会呈现米色或白色,但整个燕窝的颜色在一起炖时会有所不同,越靠近底部的地方颜色越深。

炖后的黄色燕窝颜色也略带黄色,但这种黄色很自然,有点像苹果轻微氧化和堵塞的感觉,而不是一眼就染上的黄色。

吞血的输出量很小,伤口的颜色不是鲜红色,也不会很均匀。

炖后,它会呈现红色或橙色透明,燕子角的颜色会更深。

一般来说,真正燕窝的燕丝炖后是透明的。

用筷子夹住它不会折断。

颜色自然呈现无色和黄色。

整个鸟巢的颜色可能在底部燕子角附近更深,但总体上是自然的。

我不想把假燕窝炖后颜色变得很奥秘。

炖燕窝加开水还是冷水根据情况决定。

如果燕窝刚刚炖好,就加冷水。

这时,冷水慢慢加热后,燕窝可以从外到内逐渐煮熟,营养损失更少。

如果加开水,如果温度太高,燕窝里的营养就会被破坏,燕窝会煮得不均匀,味道可能会有硬核。

然而,如果燕窝在烹饪过程中缺水,则应加入开水,否则冷水会降低水温,这不仅会延长烹饪燕窝的时间,还会影响燕窝口的感觉。

丹东蓝莓和云南蓝莓哪个好吃

丹东蓝莓和云南蓝莓哪个好丹东蓝莓和云南蓝莓哪个好并不是很好判断的,因为这两种蓝莓各有不同之处,可以说是平分秋色,很难叫出高下。

丹东蓝莓:无农药无公害,果肉酸甜肥厚!品质有保障,拿到手蓝莓还很新鲜,个头均匀,饱满多汁,很适合做水果捞,肉质很好!!云南蓝莓:每一个果肉都颗粒饱满,吃起来果肉细腻,酸甜可口,白霜果粉也非常的新鲜,汁水丰富,没有坏果,大小也比较均匀,包装也非常的好,个人也是非常喜欢吃~目前国内的大量蓝莓基本上都是山东青岛生产的。

所以在我看来这里的蓝莓应该就是最好的蓝莓了。

其次就是丹东,这个地方也会生产很多的蓝莓,所以这个地方的蓝莓也是非常的不错的。

最后就是云南,这个地方生产的蓝莓味道也是非常的不错的。

以上三个地方,我觉得生产的蓝莓品质都是非常的好的。

吃蓝莓有什么好处1、保护眼睛蓝莓中含有丰富的花青素,而花青素对视网膜细胞中视紫质的再生成有很好的促进作用,所以吃蓝莓一定程度上可增进视力、保护眼睛健康。

2、增强记忆蓝莓中还含有丰富的抗氧化剂,而这些抗氧化剂能帮助增强记忆,对预防老年人功能失调、延缓大脑衰老也有很好的促进的作用,一定程度上可减少阿尔茨海默病的发生。

3、减缓衰老蓝莓中的花青素也是很好的抗氧化剂,食用后可以有效帮助延缓衰老、预防心血管疾病发生。

吃蓝莓的注意事项1、脾胃虚寒、以及有腹泻症状的女性不宜食用蓝莓,以免加重腹泻症状。

2、患有糖尿病的女性不宜食用蓝莓,因为蓝莓中含有较高的糖分。

3、女性吃蓝莓时,不宜与高钙食物以及乳制品一起食用,以免导致消化不良,影响人体吸收营养。

4、患有肾脏疾病、或者胆囊疾病的患者不宜食用蓝莓,以免加重身体不适。