华为最新款手机的创新技术与用户需求

【菜科解读】

简介:

随着科技的快速发展,消费者对于智能手机的需求也在不断变化。

华为作为全球知名的手机制造商,近年来不断推出创新技术,力求在功能、性能及用户体验等多方面满足市场期待。

本文将重点探讨华为最新款手机在技术上的突破与用户需求之间的紧密关系,以及如何提升用户体验。

工具原料:

品牌型号:华为Mate 60 Pro

操作系统版本:HarmonyOS 4.0

软件版本:EMUI 13.0

一、华为Mate 60 Pro的硬件创新华为Mate 60 Pro搭载了最新的麒麟9000s处理器,采用5nm制程工艺,提供了更高的能效比和更强大的计算能力。

该设备支持5G网络,确保用户能够享受高速的数据传输体验。

此外,其配备的超感知徕卡影像系统,使得拍照效果非常出色,尤其在低光环境下依然表现优异,满足了用户对高质量摄影的需求。

例如,一位用户在参加婚礼时,使用Mate 60 Pro拍摄夜晚的环境,结果获得了清晰且细节丰富的照片,这让他非常满意。

这种硬件上的创新直接提升了用户在日常生活中的实际体验。

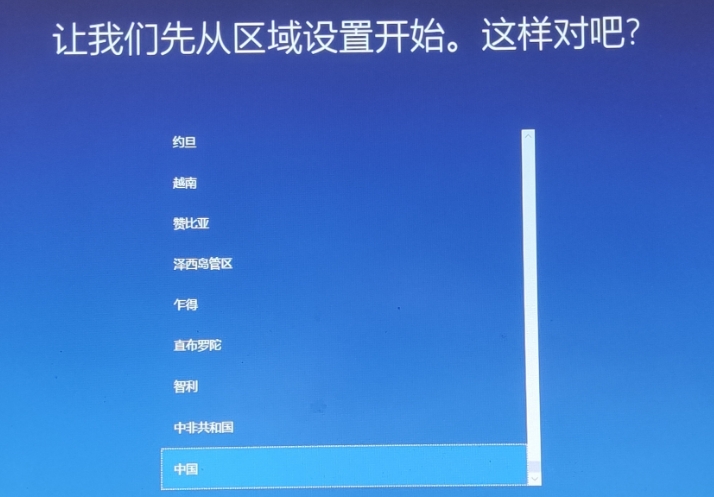

二、操作系统对用户体验的影响华为Mate 60 Pro运行的HarmonyOS 4.0系统为用户提供了更加流畅且直观的操作体验。

系统优化后的多任务处理能力,使得用户可以在使用多个应用时无需担心性能瓶颈。

此外,该系统内置了多种生活助手功能,如智能家居控制、金融管理等,全面提升了用户的日常便捷性。

比如,有些用户在搭乘公共交通时,能够通过简单的语音指令控制智能家居设备,大大减少了他们的操作步骤,提升了生活的便利性。

三、生态系统的整合与用户粘性华为不仅关注手机本身的硬件和软件性能,还打造了一个完整的生态系统,包括智能手表、耳机及其他智能家居设备。

这种生态一体化设计使得用户可以在多个设备之间无缝切换,进一步增强了使用体验。

例如,当用户在Mate 60 Pro上接听电话时,连接的华为FreeBuds耳机可以自动切换音频,用户不必手动调整,这种顺畅的体验提升了用户对华为产品的整体满意度,增强了品牌忠诚度。

拓展知识:在了解华为Mate 60 Pro的创新技术时,用户也需要具备一定的背景知识以更好地理解其技术优势。

智能手机的硬件规范,如处理器的制程工艺、摄像头的传感器类型等,都是影响性能的重要因素。

此外,操作系统的优化与生态系统的构建也是品牌竞争力的关键所在。

在当前市场上,除了华为外,其他品牌如Apple和Samsung也在不断推陈出新,竞争愈发激烈。

例如,Apple的iPhone 14 Pro同样采用了强劲的A16处理器,并在摄影和系统体验上也进行了优化比较。

用户在选择智能手机时,应该综合考虑这些品牌的硬件质量、软件体验和生态系统的便利性,以找到最契合自己需求的设备。

总结:

华为Mate 60 Pro通过在硬件及软件上的创新,满足了用户对智能手机在性能、拍照及生态系统整合等方面的高需求。

这款手机的推出不仅展示了华为在技术创新方面的实力,也为消费者带来了更为优质的使用体验。

面对日益激烈的市场竞争,华为继续以用户为中心进行研发与设计,以应对不断变化的科技趋势,未来必将继续引领智能手机的发展方向。

李煦的一生为康熙效命,备极荣华

谨叩头具折,恭请圣安,伏乞睿鉴”后面还有几句,说的是苏州、扬州的田禾收成与天气晴雨情况。

康熙重视的当然是李煦前面汇报的情况,朱批道:“知道了。

每闻两淮亏空甚是利害,尔等十分留心!后来被众人笑骂,遗罪子弟,都要想到方好。

”当然,地方民生、农业丰歉、天气晴雨等,都是直接关涉到民生稳定与社会安定的具体问题,康熙也不会漠视的。

有的时候没有别的大事,这方面的汇报自然要及时准确,李煦在康熙五十年(1711)二月二十九日上了《苏州米价甚平并进晴雨册折》,康熙认为上晚了,在折上朱批:“晴雨录如何迟到今年才奏,不合。

明白回奏。

”康熙的不满让李煦感到十分惶恐。

因此,四月十二日李煦马上呈去《迟进晴雨录原因并请处分折》,作出解释:“窃苏州冬季晴雨录,理应去冬奏闻。

臣迟至今年二月奏,蒙圣恩不即加罪,令臣明白回奏。

臣闻命自天,感激无地。

但臣去年十二月内,实将晴雨录携带赴京,因一时昏愦遗忘,今年方始进呈。

”康熙对这个心腹还是放心的,朱批中就有安慰的意思:“已后凡尔奏折到京,即当奏闻,恐京中久了,生出别事。

”有些奏折中所讲的,可能是李煦要为皇上分忧,讲了一些官场安排的事情,这实际上触犯了君权,遭到了康熙的批评。

比如,康熙五十三年(1714)三月初一,李煦在《保题运使李陈常署理盐院折》中,讲到自己以织造官的身份兼理淮鹾事务,已有十年,任期满了,特地推荐“居官清正”的李陈常来署理盐院事务。

康熙在批复中连“知道了”都不写,直书“此事非尔可言”六字,表示李煦不该多管闲事。

但是,有时李煦为加强地方控制提出的一些策议,却让康熙十分欣赏。

在江南,崇明县是一个小沙岛,孤悬海外,县境内除了水师总兵官外,“文官并无大僚弹压,亦无首领分防”,只有一个知县。

李煦认为,如果发生意外,崇明地方就十分孤危,他在康熙五十五年(1716)七月初四日的《驻常熟海防同知似宜移驻崇明与总兵共为镇防折》中大胆建议:“查苏州常熟城内,驻扎有粮道一官,又海防同知一官;但常熟县离苏州府城不过八十里,于控制,非如崇明县鞭长莫及,离府城三百里之遥也。

常熟一县虽亦临海,已有粮道弹压足矣。

至于海防同知一官,似应移驻崇明城内,与总兵共为镇防,庶几文武兼资,可以永保安宁,而设官合宜,则与地方允有裨益矣。

” 康熙很是认可,回复说:“此折议论甚妥。

”当然,具体如何安排处置,就不是李煦所能及的事了。

李煦与妹夫曹寅轮视两淮盐课,时长十年之久,深受康熙恩宠,不过,织造衙门的亏欠一直没有填补上,让李煦也时感不安。

康熙五十五年九月下旬,都察院批文中有康熙的指示,让李煦再负责监察两淮盐课一年。

李煦,上奏表示一定要“培养商膏以裕国课之源,并清完未补之二十八万八千余两”。

康熙批复说:“此一任比不得当时,务须另一番作去才是。

若有疏忽,罪不容诛矣。

”意思无非是让李煦好好努力,为他效命。

李煦不负所望,到第二年七月份,苏州织造衙门的亏空大部分补完,盐课的亏空按照二十八万八千两的数目,已经全部补足。

康熙很高兴,批了一个字:“好!”在批复李煦奏折中直接写“好”,这是很少见的。

康熙之所以对江南地方财政税收看得这么紧,一方面是因开国不久,国库并不充盈;另一方面是天下尚未真正平定,边疆地方还有征战,需要用银子。

有时地方说要分批上缴银两,康熙就有些着急,希望一次交清。

康熙五十七年(1718)闰八月初二日,李煦上《两淮商人愿捐军需银两于运库借出解部分五年补完折》,说是有两淮商人江楚吉等人为报皇恩,愿意为国分忧,在以前两次捐给瓜洲河工工程银二十四万多两的基础上,为西边军需捐银十五万两,但需要按五年分捐。

有人愿意为战备出钱,自然让康熙高兴,但他还是要求一次捐完,并在朱批中将商人的这种念头视为奸商的伎俩。

他说:“此折断然行不得!西边用银,即可以发库帑,何苦五年分补?皆因奸商借端补亏之法耳。

”到康熙五十九年(1720),李煦年纪已经不小,正好也是大病初愈。

这时,负责监督苏州浒墅钞关的莽鹄立任期满了,李煦乘此机会向康熙上奏,提出可否由他来兼理浒墅钞关事务。

这个钞关是国家在江南专门特设的钱粮收税机构,当然是一个很大的肥缺。

当年四月中旬的奏折,被康熙委婉地批驳回去:“监督回时,还当许多差使,况尔年老多病,当静养无事,方保残年。

倘被苏州骗子所欺,悔之无及矣。

名声也要紧!”意思是不要太贪了,现在的几个肥缺已够好了。

这样的结果,李煦自然很感失望。

李煦一生可以说是备极荣华,康熙的几次南巡,都是由他和曹寅安排的。

迎接皇帝的衣食起居游玩诸排场的开销,自然是惊人的,费用基本来自织造局和两淮盐务,因此常年的亏空很难较快弥补。

康熙给他们的奏折批文中,也暗示要将这些亏空补上,不过在百官和世:,人面前,总是极力维护这两个心腹。

有时就公开说:“曹寅、李煦用银之处甚多,朕知其中情由。

”至于是什么样的情由,当然不可以公诸天下。

康熙五十一年(1712)七月,在曹寅死的当天,李煦就起草奏折,向康熙作了详细汇报,把曹的情况说得很凄惨:“曹寅七月初一日感受风寒,辗转成癯,竟成不起之症,月二十三日辰时身故。

当其伏枕哀鸣,惟以遽辞圣世,不克仰报天恩为恨!”其实这不过是。

年间,曹家被抄时,还有住屋十三处,共计四百八十三间;地八处,共计一千九百六十九亩,等等。

这些都应是在江宁织造与两淮盐务任上得来的好处,一般人都难以想象。

在《》第十六回中,写了一段的乳母赵嬷嬷和的对话,仿佛就是曹家的写照。

赵嬷嬷说:“还有如今现在江南的甄家,哎哟哟,好势派!独他家接驾四次。

若不是我们亲眼看见,告诉谁,谁也不信的。

别讲银子成了土泥,凭是世上所有的,没有不是堆山塞海的,‘罪过可惜’四个字,竟顾不得了。

”王熙凤问道:“只纳罕他家怎么就这么富贵呢?”赵嬷嬷一语道破:“告诉奶奶一句话:也不过是拿着皇帝家的银子,往皇帝身上使罢了!谁家有那些钱买这个虚热闹去!”讲的确是实情。

可叹的是,到雍正初年,李煦因为买苏州女子贿赂“阿其那”,即雍正的八弟胤禩(曾与雍正争夺过皇位),接受了专案审查,当然也被抄了家。

李煦本人要受斩刑,雍正表示宽大,只作“发往打牲乌拉”的处罚。

案子在雍正五年(1727)二月间全部终了,李煦辉煌的一生就此结束。

随机文章普通人为什么反感马太效应,强者越强/弱者越弱(贫富距离拉大)武则天的最后归宿乾陵地宫,乾陵地宫为什么不发掘(盗墓贼连连碰壁)卡灵顿事件,再次发生卡灵顿事件/造成灾难性混乱现今已经灭绝的三叠纪龟龙,头似恐龙背顶尖刺甲壳/很像玄武神兽细数神秘的巨型螃蟹有哪些,谣传日本杀人蟹猎杀海边游客引恐慌

黄鹤楼:千年诗韵与仙踪传奇交织的华夏地标

这座始建于三国时期的建筑,既是文人墨客的精神图腾,更是承载着仙道传说与历史记忆的文化符号。

其1800年的兴衰史,交织着战争烽火、艺术瑰宝与民间信仰,构成一部跨越时空的立体史诗。

一、军事要塞到文化圣地的历史嬗变黄鹤楼的诞生,始于三国时期东吴孙权的战略布局。

公元223年,孙权在夏口城西南角的黄鹄矶上筑楼,作为军事瞭望所。

这座“以武治国而昌”的统治者,将防御北方曹魏的军事需求与长江天险结合,使黄鹤楼成为江夏城防体系的重要节点。

考古发现表明,初代黄鹤楼采用夯土台基与木构架结合的建筑形式,底层面积约300平方米,高度达18米,与同期襄阳城楼规模相当。

晋灭东吴后,随着政治格局变化,黄鹤楼逐渐褪去军事色彩。

唐代永泰元年(765年),其规模已扩展至“楼高五丈,广十丈”,成为文人雅集的胜地。

阎伯理《黄鹤楼记》记载,此时期“游必于是,宴必于是”,每年春秋两季的文人雅集多达30余次。

崔颢《黄鹤楼》诗中“昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼”的千古绝唱,正是这一文化转型的生动写照。

明清两代,黄鹤楼历经7次毁灭与10次重建。

同治七年(1868年)重建的楼阁,采用“四边套八边形”的独特形制,飞檐翘角达60个,楼体由72根圆柱支撑,象征“七十二地煞”。

其毁灭于光绪十年(1884年)的大火,不仅是建筑艺术的损失,更标志着中国古典楼阁营造技艺的断层。

1981年重建工程中,建筑师们通过《营造法式》与《工程做法则例》的互证,采用钢筋混凝土仿木结构,使新楼在保持51.4米高度、30米底层边宽的恢弘气势的同时,实现结构抗震性能提升40%。

二、仙道传说的文化基因解码黄鹤楼传说体系的核心,是“仙人乘鹤”的原始意象。

南朝祖冲之《述异记》记载的驾鹤仙人,经《南齐书》中“子安”到《黄鹤楼记》中“费祎”的形象演变,形成丰富的叙事谱系。

这些传说并非孤立存在,而是与荆楚文化中的巫觋传统、道教信仰深度融合。

北宋《云笈七签》记载,吕洞宾曾在黄鹤楼“留圣迹”,其升天时“黄鹤楼头留圣迹”的碑刻,至今仍保存在楼内。

传说中辛氏酒店的故事,蕴含着民间智慧与商业伦理。

老道以橘皮画鹤、吹笛驭鹤的情节,既体现道教“点石成金”的法术想象,也反映唐代商业繁荣背景下“以德致富”的价值观。

统计显示,唐代黄鹤楼周边酒肆达23家,其中7家店主有乐善好施的记载。

这种文化基因在后世不断变异,形成“善有善报”的叙事母题,对徽商、晋商等商帮文化产生深远影响。

从文化传播角度看,黄鹤楼传说具有惊人的生命力。

元代马致远《岳阳楼记》杂剧中,黄鹤楼与滕王阁、岳阳楼并称“江南三大名楼”;明代冯梦龙《喻世明言》中,“黄鹤楼头吹玉笛”成为士人失意时的经典意象。

这种跨地域、跨阶层的传播,使其成为中华文化共同体的精神符号。

三、诗画艺术的永恒母题黄鹤楼的文化魅力,在诗画艺术领域达到巅峰。

据统计,现存吟咏黄鹤楼的诗词达1782首,其中唐代437首、宋代312首、明清两代933首。

李白“黄鹤楼中吹玉笛,江城五月落梅花”的浪漫想象,与陆游“苍龙阙角归何晚,黄鹤楼中醉不知”的沧桑感慨,形成时空对话。

这些诗歌不仅塑造黄鹤楼的文化形象,更构建起“登楼—怀古—思乡”的情感范式。

绘画艺术中,黄鹤楼成为“江山胜景图”的核心元素。

南宋赵伯驹《长江万里图》中,黄鹤楼以“展翅欲飞”的姿态占据画面中心;明代仇英《黄鹤楼图》采用“三远法”构图,将楼阁与长江、龟山、蛇山融为一体。

这种视觉呈现,使黄鹤楼超越实体建筑,成为“天地精神之往来”的象征。

当代艺术创作中,黄鹤楼元素持续焕发活力。

2024年武汉地铁5号线“黄鹤楼站”采用全息投影技术,将崔颢诗中的意境转化为动态光影;艺术家徐冰创作的《天书》系列,以黄鹤楼楹联为蓝本进行文字解构。

这些创新实践,证明传统符号在数字时代的再生能力。

四、现代转型中的文化传承1985年重建的黄鹤楼,在保持传统形制的同时,融入现代科技元素。

楼内安装的智能监测系统,可实时监控结构应力变化,其抗震性能达到9度设防标准。

公园内的5G全息剧场,通过虚拟现实技术重现崔颢题诗、李白送别等历史场景,年接待游客超500万人次。

在非物质文化遗产保护方面,黄鹤楼传说于2011年入选国家级非遗名录。

传承人陆鸣创编的《黄鹤楼传奇》皮影戏,在武汉中小学巡演200余场;学者王兆鹏主持的“黄鹤楼诗词数据库”,收录历代作品1.2万篇。

这些举措使传统文化基因在数字时代实现活态传承。

国际文化交流中,黄鹤楼成为中华文明的“金色名片”。

2023年“黄鹤楼文化论坛”吸引37国学者参与,其建筑模型作为国礼赠予联合国教科文组织。

这种跨文化对话,既彰显文化自信,也促进文明互鉴。

黄鹤楼的存在,超越了建筑实体的物理意义。

它是三国烽烟与盛唐气象的历史见证,是仙道传说与市井智慧的结晶,是诗词歌赋与丹青笔墨的永恒母题。

当游客登临楼顶,俯瞰长江奔流、龟蛇锁江的壮阔景象时,看到的不仅是自然景观,更是一个民族在历史长河中砥砺前行的精神图谱。

这种跨越时空的文化共鸣,正是黄鹤楼永葆魅力的根源所在。

在全球化与本土化交织的今天,这座千年名楼将继续书写新的传奇,成为连接过去与未来的文化桥梁。