1996年中德两国对秦始皇陵做核磁扫描?发现从未披露的谜团

【菜科解读】

秦始皇陵从被发现的那一天起,就成为了中国乃至世界考古学史上最伟大的发现之一。

从上世纪六十年代至今,秦始皇陵始终蒙着一层神秘的面纱,它的内部埋藏了太多的秘密,等着我们一步步去探索和发掘。

皇陵初探

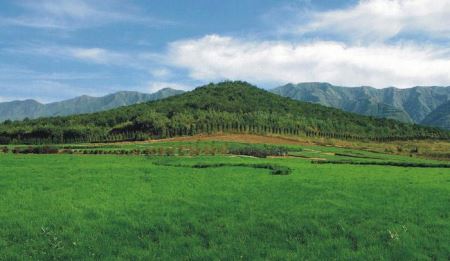

这座帝陵始建于秦王政元年,即公元前247年,历经39年建设,于秦二世二年竣工,是我国历史上第一座规模宏大和设计完善的帝王陵墓,在我国所有的帝陵中,占据着独一无二的地位。

从六十年代起,科学家们就对秦始皇陵进行了多次勘探和测绘,根据勘探的结果表明,单单这座帝陵的占地面积就接近8平方千米,其中陵墓近似方形,高达76米,东西长345米,南北宽350米,占地超过12万平方米,在四周还有众多的陪葬墓。

不过受限于当时国内的技术条件,所以对秦始皇陵的勘探工作并未深入,后来伴随着技术的成熟,考古学家利用先进的技术,重新对帝陵进行了勘探。

核磁扫描,地宫现身

1996年时,中德两国的专家们,利用先进的核磁设备,对整座帝陵进行了一次大规模的扫描,在核磁扫描的帮助下,许多此前从未发现的秘密,得以呈现在世人眼前,让世人对这座神秘的帝陵有了更加深入的了解。

通过核磁扫描,科学家发现,帝陵的地宫宫墙足足厚达4米,并且封闭完好,这就说明了秦始皇地宫在两千多年的时间里,从未遭到盗掘,也意味着内部的棺椁、陪葬品等保存完整。

在此前,坊间一直流传着地宫内部有着大量的水银,这些水银不仅起到防腐防盗的作用,还代表着江河湖泊,秦始皇的棺椁就在水银构成的河流上漂泊,寓意着巡视各地。

核磁扫描的画面显示,这些水银流经部分面积较大,起到一定的保护作用,但是给发掘工作造成了不小的困难,如果无法合理处理大量的水银而贸然打开地宫,只会得不偿失。

另外科学家们通过扫描画面还发现,地宫的形状呈现漏斗状,四周有很多台阶,逐渐通向中心,地宫的大小规模以及结构都清楚地展示在眼前。

地宫内墓室东西长约80米,南北宽约50米,高15米,占地面积超过4000平方米,这只是墓室的规模。

如果以地宫宫墙的范围衡量的话,东西长达150米,南北宽125米,也就是说整个地宫的大小在20000平方米左右。

虽然地宫内存在大量水银,导致考古学家无法打开地宫,一探帝陵真实面目,但是通过这次核磁扫描,专家们决定对编号为K9801的陪葬坑进行发掘。

秦始皇陵军备库

K9801号陪葬坑距离帝陵封土只有200米的距离,这个陪葬坑是迄今为止,发现的面积最大的陪葬坑,主体部分东西长130米,南北长100米,总面积达13000平方米。

在这片陪葬坑内,专家们发现了大量的甲片,并且数量之多令人瞠目结舌,这个陪葬坑出土的铠甲和甲片,数量超过了数万片之多。

显然,K9801号陪葬坑是专门用来存放武器装备、铠甲之类的军备库。

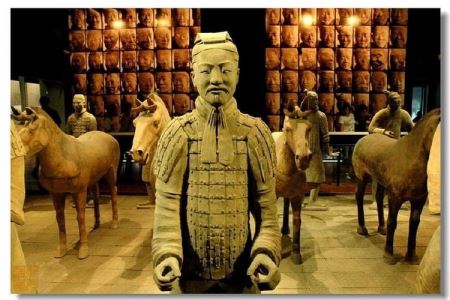

最重要的是,此前发现的兵马俑身上,均身穿铠甲,这些出土的甲片和铠甲,为我们研究秦朝军队士兵的作战装备提供了直接的实物资料。

从出土的情况来看,这些铠甲每一件都制作精良,缝制紧密,由几部分构成,有保护前胸的前甲、保护后背的后甲以及保护肩膀手臂的臂甲等。

#p#分页标题#e#不仅如此,K9801号坑还出土了不少裙甲,顾名思义就是保护腿部的铠甲,构成裙甲的甲片同样缝制紧密而不生硬,可以跟随走路时的步伐随意摆动,不会对士兵的行走造成阻碍。

用来缝制连接甲片的材料,全部是扁铜丝,这说明在两千多年前的秦代,我们的祖先们就有着高超的工艺水平。

据有关专家考证分析,石铠甲的制作工艺中,结合了玉器加工工艺,每一片甲片都要经过粗胚、打磨、钻孔、抛光等工序,最后再用扁铜丝连缀在一起,构成一件完整的石铠甲。

专家们经过实验发现,要想加工制作一件平均有600片甲片的石铠甲,需要大约345-400天左右的时间,也就是说制作一件铠甲就需要一年的时间。

从这个角度来看,K9801号坑内的上千件石铠甲,以及散落的甲片,至少需要上千位工匠同时工作一年多方可完成。

除了铠甲外,陪葬坑内还发现了石质头盔,头盔通体长30厘米左右,更有的长度直达肩膀,不仅保护头部,还将颈部和肩部也笼罩在内,这说明当时军队的战服设计就已十分完善先进。

头盔、肩甲、前后甲、臂甲和裙甲构成了一套完整的作战铠甲,这样的一套完整铠甲,不仅外观美,更注重了实战需要。

考古专家根据铠甲出土时的堆叠情况,分析出秦军的管理十分严谨,不仅队伍排列分明,物资也堆放整齐,层次井然有序,说明秦朝时的军队就已经注重到军纪的重要性。

如此大量的铠甲,配合众多的兵俑,这完全就是一个地下军队,可想而知秦始皇的雄心壮志,即便是逝去,也要让军队护卫左右,为他征战四方。

这次中德两国科学家联合使用核磁扫描,使得众多秦始皇陵的秘密被发现,然而秦始皇陵的规模之大,超乎我们的想象,这次扫描也并未将全部的谜团揭开,帝陵中依旧有着不少未知的地方尚未被发现。

三探皇陵,定全貌

六年之后的2002年,我国科学家和考古学家,利用当时最先进的高科技手段,再次对帝陵进行了勘探,这一次勘探进一步挖掘了帝陵的未知秘密。

这一次专家利用高科技,确定了整个秦始皇陵园区的大小,包括帝陵、各个陪葬坑和陪葬墓在内,整个陵园的面积约为56平方千米,相当于78个故宫的面积。

而我们熟知的兵马俑,只不过是陵园区内部的一个专门存放兵俑的兵俑坑而已,相比于整个陵园不过冰山一角,可以想象在那些未被发现的地方,究竟埋藏着多少未知的神秘。

这次勘探,科学家在上次核磁扫描的基础上,对墓内的水银进行了深入的量化探测,根据探测的结果表明,水银在封土堆的东南部有着异常反应,而在西北部反应较小。

随后科学家根据探测水银反应的大小和范围,制作了水银的分布图,科学家们发现那些水银反应强烈的地方,构成的与山川相似的图案,这就意味着秦始皇墓中有着水银构成的山川河流并不是无稽之谈。

但是紧接着科学家就发现了一个无法解释的问题,就是根据探测反应的结果,说明墓内的水银之多超乎想象,甚至可能达到了数十吨,而在秦朝的生产条件下,若想生产出数十吨的水银,没有上百年的时间,是无法完成的。

但是秦始皇陵从动工到竣工,只有39年的时间,按照科学家的推算,在这期间只能生产出所需水银的百分之十而已,那么这么多的水银究竟是从何而来?

另外,科学家们发现,秦始皇陵的封土是建立在九层夯土之上的,若从高空俯瞰,可以明显发现封土堆是一个方形的四棱锥模样,和金字塔的形状相仿。

这九层夯土的高度究竟有多高,至今没有一个定论,另外关于帝陵的地宫深度究竟几何,也尚未确定。

根据史料记载,地宫的深度非常深,以至于古人用已深已极的字样来形容,说明工人们挖掘地宫时,已经深入到挖不动的程度,这足以说明此前勘探的地宫的位置和深度,可能存在错误。

在几次利用高科技进行的勘探中,每一次均能有新的发现,比如地宫还设有一道防水大坝,这座大坝其实是一堵高墙,底部由厚达17米的防水性强的青膏泥夯成,上部则是由84米宽的黄土夯成,构成了一座规模宏大的大坝。

秦始皇陵园的地势东南高而西北低,落差达85米,这座大坝的存在,正好可以挡住地下水由高向低渗透,能够保护墓室不受水侵,不得不说秦人的智慧之高,因为修建于本世纪初期的北京国家大剧院,就是按照这样的方法来抵御水浸的。

时至今日,距离秦始皇陵被发现已经过去了六十余年,但是我们对它的了解,却远远没有达到可以完全发掘、打开地宫的程度,部分原因是现有的技术条件不足以满足需求,还有一些原因便是秦始皇陵还有太多的未知和神秘,如果我们贸然进行发掘,那必定会造成不可挽回的损失。

当年发掘万历皇帝的定陵,造成的损失和留下的教训依然历历在目,故此我们国家很早便制定了政策,不会主动发掘帝王陵墓,随着科技的不断发展,相信在未来,即使不发掘地宫,我们也能够揭开秦始皇陵的神秘与未知。

秦始皇陵的四大未解之谜

一,始皇葬在秦国国库? 根据官方消息,中德双方考古学家对秦陵进行了核磁扫描,发现地宫中竟然埋藏着大量金属制品,经过初步检测应该是铜钱。

在那个年代,大量的铜钱所处之地应该就是国库了。

不过出于保护陵墓完整性的角度,还未挖掘开一探究竟。

二,兵俑们百年之后将不复存在。

由于目前生态等客观原因,侵蚀了这些雕像,此前他们千年来在地下默默守护着他,露出真身后,一直面对各种生态和人为原因威胁,目前已经岌岌可危。

专家们提出许多保护意见,不然兵俑们可能不过百年就要消失。

三,有金雁出没秦陵? 据史书记载,项羽刚刚入关后,因为听说秦陵中有众多宝贝,所以带领三十万亲兵去盗掘。

刚进入墓穴,突然发现一只金雁飞出。

百年后,还有一位太守见过它。

不过一个金属制品在没有空气的环境中能否自如飞翔 ,我们也不得而知了。

四,秦陵地宫水银从何而来? 近年来,考古人员利用遥感监测,测得地宫的高度相当于现在的4层楼高。

专家还发现地宫中汞含量超标异常,甚至可能多达数百吨。

那么为什么要在地宫注入这么多水银呢?原来是为了是防止盗掘陵墓,和保护尸体的完整性。

那么这么多汞浆又是怎么到达地宫的呢?专家们猜想水银可能是通过地下运输达到关中。

秦始皇陵未解之谜 四大疑点至今任未解决

虽然许多人认为他说自己“德兼三皇,功过五帝”的发言实在是太“嚣张”了,但是当我们仔细回顾嬴政一生的成就,就会发现他完全担得起。

可以说,是秦始皇统一度量衡、货币,书同文,车同轨的措施,将中国彻底从此前各地存在严重隔阂的状态拉了出来,彻底融为了一体。

他的这些举措奠定了中国此后2000多年的政治格局。

纵使秦始皇确实在晚年为了求仙寻药,做了不少苛责百姓的荒唐事,也不能将其的贡献抹杀。

秦始皇在位时就已经开始筹备修建自己的陵墓了,选择了现在陕西省西安市临潼区骊山作为自己的归宿。

由于许多古人都坚信灵魂不死,不舍千秋霸业的秦始皇更是对“长生不老”绝对执着,所以在修建陵墓的时候,丝毫没有想要从简的意思。

不仅规模巨大,其中的布置应该也是相当精美。

规模巨大 许多人可能会说,秦始皇陵墓不都已经发掘了吗?毕竟兵马俑都出土了这么多,还建立了专门的展览景点。

但兵马俑陪葬坑只不过是秦始皇陵墓的一个边角而已,真正埋藏着秦始皇遗体以及传说中万千珍宝的地宫,直到现在都没有进行挖掘。

兵马俑 考古学家针对它的第一次全面勘查是在1962年,当时人们根据已有的资料,绘制了地下陵墓的平面布局图。

整体呈现矩形,范围达到了56.25平方千米,东西长80米,南北宽50米,深度大约在地下35米左右。

这个规模,可以抵得上七十多个故宫。

可以抵得上七十多个故宫 值得一提的是,虽然没有开始挖掘,但是有关它的传言一直层出不穷,显得十分玄妙。

更是有许多未解之谜,被判定只有未来完成发掘才能找到答案。

那么,秦始皇陵地宫究竟有什么神奇之处? 秦始皇陵地宫的未解之谜 首先就是地宫的大小。

虽然此前考古学家使用遥感技术,已经基本确定了范围,但是不排除仍有偏差。

并且这之中最让人疑惑的就是深度,因为不论是司马迁所说的“穿三泉”还是一些其他的描述,都说明当时人们在修建该地宫的时候,挖的确实非常深。

遥感技术 其次就是地宫当中“上具天文”的描述,按字面意思来说,秦始皇死后依旧想在自己的陵墓当中观星赏月,所以让工匠把这些自然之景也还原在了陵墓当中。

不过这种还原当然不可能是百分百了,应该只是建立了相关的模型,营造出表象。

根据考古学家的研究,从商朝到秦朝,只要是大型的墓葬坑,大部分都会使用“亚”字形制,此类“取形于高地平日昝的形式”,应该与当时盛传的“盖天说”有关联。

亚字形墓 考古学家认为,秦始皇地宫的顶部应该雕刻了许多天文图,这些天文图与西汉末年出土的天文图有类似之处,其中有日月、流云、北斗等等。

在这种气氛下,秦始皇的灵魂想在地宫中“赏星”也不是难事。

石刻天文图 第三就是人们一直在讨论的“水银”之谜了,可以说秦始皇虽然身居内陆,但是有一颗向往大海的心。

毕竟在他心里,海上可是藏着能够长生不老的灵丹妙药。

所以死后不仅要实现上具天文,下具地理也不能落下。

水银 在这种情况下,秦始皇想到了使用水银为自己造一片海的方法,这就是咱们常说的“水银为海”。

考古学家此前对于这种说法一直保持怀疑的态度,毕竟当年提炼水银的技术十分原始,而且原材料应该也不多,在这种情况下,想造出规模如此宏大的水银海洋是不可能的。

但是,秦始皇可能真的任性地证明了自己,只要想有,肯定会有的事实。

水银海 目前考古学家已经通过反复的勘测,发现封土样品当中的汞异常,地宫当中的汞异常在不同的位置还有明显的差异。

东边和南边的汞异常的强,对此不少学者猜测应该是按照我国的地理格局修建的,毕竟我国的西部和北部确实没有海洋。

秦始皇十分向往海洋 第四个未解之谜是有关秦始皇陵地宫珍宝的,说到这儿大家应该想到了近几年推出的盗墓影视剧,主角们总是能在陵墓当中发现各种各样的宝藏。

秦始皇陵墓不论从规格还是其他方面来说,都是空前绝后的,因此珍宝肯定少不了。

至于到底有多少,就无从得知了,恐怕只有等到发掘完毕才能慢慢清点了。

墓葬中出土的珍宝 最后就是关于秦始皇的遗体与棺椁的,他既然都已经费尽功夫将陵墓造得这么完美了,那么在自己的棺椁和遗体方面肯定会更加的用心。

所以秦始皇虽然是在出巡的过程中死亡的,但是他的尸体应该会使用诸多秘法进行保存,比如他最钟爱的“水银”,就有着防腐的功效。

至于棺椁,更是有颇多的传言。

许多人都认为秦始皇既然都已经制造出了“上具天文,下具地理”的豪华内设,那么就不可能将自己固定在某一个位置。

因此他的棺椁可能不是固定的,而是在水银海当中“漂流”,就像是帝王在巡视自己的地下王国。

帝王的棺椁很讲究 许多人可能疑惑,为什么都没有进行发掘,考古学家却能够知道这么多有关于地宫内部结构的信息,并且据此给出了相关的推断。

事实上,我们现在不挖掘,确实是因为现代技术依旧不够成熟,无法确保挖掘之后,其中的那些珍贵文物都能保持原样。

但是不挖掘不代表无法勘察,因为现代技术还是可以从外部进行探查的。

比如使用遥感技术、地质雷达法、可控源音频大地电磁法等等,这些高新技术都能帮助我们探索秦始皇陵地宫的秘密。

四年级读书活动总结范文 点击下载文档 格式为doc格式