古时候寒冷地区打仗,真的会冻掉士兵手指吗?

这首的边塞诗,想必那些正在寒风里瑟瑟发抖的广大读者是很有体会的。

那么,在古代战场上遇到寒冷天气,士兵究竟会被冻到什么

【菜科解读】

这首的边塞诗,想必那些正在寒风里瑟瑟发抖的广大读者是很有体会的。

那么,在古代战场上遇到寒冷天气,士兵究竟会被冻到什么程度?真的会出现《吊古战场文》里“积雪没胫,坚冰在须。

缯纩无温,堕指裂肤”那样,士兵被冻烂皮肤、冻掉手指头的情况吗? ▲11月中旬,漠河北极村气温降至-20℃以下,陆军某边防旅“北极哨所”官兵顶风冒雪巡逻在边境一线 战争是人与人斗争的最高形势,它不以人的意志转移为转移。

谁都不能完全决定战争发生的时间、地点或其他要素。

换句话说,一场仗在哪打,什么时候打,不是你说了算,而是由你和你的敌人以及老天爷共同决定。

高明的将领善于把握战争主动权,利用地形、天气等因素,削弱敌人战斗力。

冬天作战,尤其是在古代,对双方都不会是愉快的体验,所以中国古代就有“六腊不兴兵”的说法。

可是古往今来,在发生在冬天的战争不胜枚举,比如雪夜入蔡州,冒雪破庆州、翻越阿尔卑斯山等。

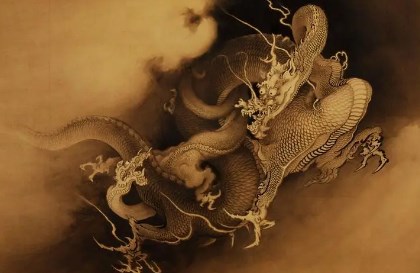

▲李愬雪夜入蔡州 之所以选择在雪天出战,是因为一般人都会觉得如此恶劣天气下,正常人都会选择待在家里,不给自己也不给别人添堵,从而放松警惕。

此时如果进行突袭,往往能收获奇效,而且气候越恶劣,奇袭效果越大。

▲汉尼拔军队过阿尔卑斯山 古拜占庭人就总结出经验,对付不同敌人,要适用不同的战术。

隆冬季节去进攻沼泽斯拉夫人更容易成功,因为可以踩在冰面上接近他们藏身的营地;大雪天进攻山地斯拉夫部落,可以通过脚印发现他们行踪;寒冷或阴雨天去进攻波斯人和阿拉伯人效果最佳,因为这种天气会让敌人士气极其低落。

▲欧洲中世纪发生在冬天的战争 当然了,更多的时候,战场上的天气并不是由哪一方精确控制的。

通常打着打着天气就变冷了,但是也不可能天气不好就马上退兵,只能咬着牙坚持下去。

在古代后勤保障十分落后的情况下,如果遇到寒冷的天气,对于军人来说,绝对是严酷的考验。

▲北方草原民族 根据医学研究,当人体皮肤直接暴露在零度以下的低温中时,血管会剧烈收缩,正常血液循环就被打断,整片皮肤会变成紫红色。

如果持续时间过久,肌体细胞中的水分就会结成冰晶,从而造成大量细胞失水死亡,这片皮肤又会变成苍白色,而且感觉又麻又痛,摸上去冰凉。

如果连深层的肌肉甚至骨骼都被冻伤,那皮肤就会逐渐变黑、变干,到这个程度基本上就是很难恢复了。

▲西藏军区岗巴边防营条件艰苦,许多官兵的手在冬季常常被冻伤 从以上表述可以看出,尽管手指被深度冻伤,但指骨仍然是连着的,就人类骨骼的坚固程度而言,自动脱落的可能性几乎为零。

可是正史上不乏战场上冻掉手指的记载。

北伐匈奴,却中了匈奴诱敌之计,“会天寒,士卒堕指者什二三”。

(《高祖本纪》)此外,还有“(张)永征彭城,遇寒雪,军人足胫冻断者十七八,冲足指皆堕”。

(《南齐书·张冲传》)“诸军相寻奔遁,遇大寒雪,军人冻死及落手足者三分而二”。

(《魏书·卢玄传》) ▲边塞诗中的雪天作战 既然天气再冷,手指也不能直接冻掉,那正史上这些记载又是怎么回事呢?是史学家艺术的夸张,还是我们和古人对冻掉手指的理解有分歧?从字面意义上理解,或者出于想当然的想象,冻掉手指好像手指被冻的直接脱落一样,其实并不然。

现代社会也不乏有天气寒冷将人手指冻掉的新闻,如果稍加研究,其实是被冻者手指肌体彻底坏死,不得不将整个手指截掉。

▲古代军队在冬天作战 此外,还有另外一种情况。

当遭遇极寒的时候,人的指骨就会变得很脆,轻轻一敲就会掉下来。

二战时期,臭名昭著的日本731部队曾进行过类似的的人体实验,也证实了这种情况的存在。

这样一来就好理解了,当士兵在严寒天气下作战时,如果手指被严重冻伤,拉弓、刺枪、劈砍等剧烈动作确实会把手指碰掉。

万一战况激烈,士卒大面积被冻掉手指也不足为奇了。

在这种情况下作战,军队战斗力自然要大打折扣,就手指头没有冻掉,也会因为握不住武器而丧失战斗力了。

历史上也确实发生过类似的战例。

公元1232年,蒙金在钧州三峰山一带大战。

这时天降大雪,金国最精锐的忠孝军“刀槊冻不能举”,遂大败。

那么问题来了,既然严寒可以严重削弱一方的战斗力,为什么另外一边照常作战呢?正如此战中蒙古人所说,金军“城居之人,不耐辛苦”。

同样的道理,白登之战中,匈奴人也比汉军能忍饥耐寒,他们“风雨疲劳,饥渴不困,中国之人弗与也。

”(《言兵事疏》) ▲蒙古军队在冬天作战 北方草原民族长年生活在十分寒冷的地方,对于防寒更有经验也更抗冻,防寒装备比如皮草之类也多。

中原的军队缺乏这些条件,要想避免士卒严重冻伤,只能在别的方面想办法。

其中就有涂上防冻的药物,《庄子》里就有这样一则故事:宋国有个漂洗世家手中有个防冻疮的秘方,后来有个商人高价收走这个方子,将它献给吴王。

吴越两军在冬天交战,越军冻的握不住兵器,吴军却因为涂了药膏一切照常。

最后越军大败,这个商人得到厚赏。

▲吴越交战 以上记载虽是故事,可是也有现实基础。

在与大自然搏斗的过程中,各民族的先民们通过实践总结了很多预防和治疗冻伤的方法:“预防冻疮,午日,姜、葱、蒜洗擦手脚”(《理瀹骈文》)“治小儿冻疮用雀儿脑髓……”(《证类本草·卷十九》)而且古代北方游牧民族虽然比较抗冻,但也是血肉之躯,主要通过物理加防的方式来度过冬天。

所以他们也有自己的土办法,比如用动物脂肪或脑髓涂在冻伤处,外面再用布料包扎。

除了涂防冻膏外,士兵佩戴手套也可以有效防止手被冻伤。

长期以来,主流观点一直认为,中国古代没有手套,这种防寒利器是近代从西方传入中国的。

其实事实并非如此,近几十年的发掘证明,中国远在春秋时代就有了手套,而且具备很好的防寒效果。

▲战国中期楚地持兵器时所戴皮手套 ▲长沙马王堆汉墓出土罗手套 除了北欧和东斯拉夫地区外,欧洲大部分地区的冬天属于温暖湿润的地中海气候,比同纬度的中国北方要舒适的多,很少出现冻掉手指的极寒。

中世纪欧洲弓箭手的皮手套主要功能是防止手被擦伤,骑士铁手套用来保护手指不被割掉。

而且在寒冷的情况下,铁手套只会更冷。

▲中世纪欧洲骑士 除了手套外,古代军服的设计也加入了一些防寒元素,比如护臂延长至手背,只露出五根手指头在外面,平时可以将手缩进去,大大减少了暴露在寒冷空气中的几率。

明军的箭袖、清军的马蹄袖也是延续了这种思路:袖身窄小,紧裹于臂;袖端裁为弧形,上长下短仅覆手,以便射箭,故称。

▲中国古代武士俑 可是无论什么冻伤防治措施,或者是御寒衣物,都无法从根本上解决问题。

况且在数十万规模的大会战中,手套之类的利器普及率也是个问题。

大多数士兵在作战时仍需要双手暴露在极寒的空气中,任由它们冻的红肿、溃烂甚至坏死,只是因个人体质、保养不同而程度有所差异罢了,否则也不会出现“堕指者什二三”的情况了。

没办法,在后勤保障匮乏的古代战场上,这就是极寒天气作战必须付出的代价。

随机文章二战期间,“猪队友”意大利的几次坑队友行动为什么说第二次鸦片战争是鸦片战争的继续?世界上最巨大最清晰ufo曝光,头顶几百米高空飞过发怪声世界上最大战斗机图128,长30米是狂风战斗机3倍墨菲定律爱情启示,和平分手意味双方都找好下家(爱情中的硬道理)

古时候的银锭上面一般都会刻上什么东西 每个朝代都是一样的吗

虽然银锭始自,但是却一直流通不广。

虽然大家经常说古代银子银子的,但是银两确实是流通不广,也不是国家法定货币。

在时甚至有过禁银令,直到银两才成为主要货币流通。

既然用银子作货币交易,那用银子得有轻重大小吧,所以得铸成银锭才方便,小额的才用碎银。

铸成银锭后,银锭上得有字,有标识才行。

银锭上錾刻或铸造的铭文,每朝每代也是不尽相同,但大致上包括时间、地点、重量、用途、成色、官员或工匠姓名等。

在银锭上铸上时间地点成色这很容易理解,那么铸上人名是什么鬼?又不是什么绝世工艺品,为何要把大名留在银子上呢? 这道理其实很简单,这就像现在的负责人对一项工程项目的签字画押一样,得对此负责。

在银子上刻上铸造者的姓名或者监督押运的官员名字,就是签字画押,是对经手的银子负责。

就像去银行办理业务也得各种签字不是。

但各个朝代银锭上的铭文也都是与时代紧密相连的。

随着时代发展,银锭上的铭文种类自然也越来越多,比如说有关赋、税、解、贡方面的官锭;刻上银楼、炉户、公司、银行吉语等的商银;个人名义的私银。

另外,在银锭上刻铭文的方法也有不同。

早期的银锭,很多都是工匠在铸造好银锭后用錾子錾刻上去的,有错字,笔画多一笔,少一笔是很常见的事,这就是阴文。

毕竟工匠又不都是艺术大家,水平也有限。

后来的阳文就是趁着银锭还没有完全冷却,用钢模打上铭文,这样就工整美观了。

由于有时银锭已经冷却,这时打钢模也会有打压痕迹。

现在许多制假者也利用这一点在普通锭中加字或改字,使之成为银锭珍品。

民间对银锭的鉴别还有很多口诀,比如说含有黄铜的银色为‘‘七黑八灰九转青,九五成时色还清‘‘,含红铜的银色口诀为‘‘七黑八红九带白,九五成时还原色‘‘。

随机文章南极无雪干谷之谜,2000米冰层覆盖的南极竟有无雪区楼兰遗址为什么不能去,极其危险千万别去(天价门票3500元)南风法则的作用,对下属给予的温暖是无法用价值来衡量的死亡体验馆有什么感觉,体验死去活来的感觉(并非真正死亡)揭秘蜥蜴是恐龙的后代吗,蜥蜴是恐龙的食物/长得像并无亲属关系

古时候抓犯人的画像跟本人的不一样 为什么还能抓到罪犯呢

其实这一组画,还是一个颇有名气的人所画,这个人叫做朗世宁,并非是汉人,也不是满人,而是一个欧洲人。

公元1714年,郎世宁漂洋过海来到了中国大陆,当时皇帝对西方的科技文化相当感兴趣,因此朗世宁被留下来了,郎世宁这一留,就足足在中国呆了四五十年,唯一的工作就是给皇室画画,一共经历了康熙,乾隆三个朝代,朗世宁结合了中西方的绘画特点,摸索出了一种新的画法。

郎世宁在雍正元年创作的《聚瑞图》如今被收藏在台北故宫博物馆,其实对于画一些固定的物品来说,可能更多的是艺术方面的价值比较大,但是如果想要把一个人的精气神彻底表达出来,那就显得比较有难度了。

我们如今想要看到古人真实的面目,只有通过遗留下来的一些画作,但是古人很少有关于脸部特写的画作流传下来,而且古代的画师也是良莠不齐。

我们经常在电视剧中看到,某些衙门通缉要犯,大街小巷张贴告示,仅凭一张画,就可以逮捕到真凶,相信宫廷中的画师,要比民间的一些衙门中的画师,对于容貌应该刻画得更为逼真才对,但是如今我们通过很多渠道了解到的古代皇宫里的画,似乎和真实的人有很大的区别。

皇宫里的那些御用画师,还有一个参考的对象,但是民间捉要犯,仅凭的是通过一个人的口述,才将这幅画画出来,最终的结果可想而知,基本不可能画的真实。

为什么还会抓到要犯?其实原因非常简单。

无论古代的画师,画画技巧有多么出神入化,都不可能凭借别人的口述,完全还原一个人真实的面目,并且要是有人乔装打扮一下,基本上身上的一些特征都会被遮盖,很难通过一张画来辨识一个人,其实古代衙门抓要犯并非通过画来抓的,电视剧里面所表达出来的用画来识别罪犯嫌疑人的这种情结完全是错误的。

如今我们每一个公民都有身份证,其实在古代也是有的,你到城里去,你住店,都需要有一个身份凭证,这个凭证每个朝代都有很多种叫法,简单的来说就是通关凭证,也就是所谓的通行证。

在古代,普通的人一般是不准许离开自己的家乡很远的,比如你是一名考生,要到京城去赶考,这个时候你要找当地的官员,给你开个一个通关路引,也就是所谓的通关文书。

明朝时期的叫法叫做保甲制,‘‘以一百十户为一里,推丁粮多者十户为长,余百户为十甲。

甲凡十人。

岁役里长一人,甲首一人‘‘。

而且在明朝的法律规定,‘‘农业者不出一里之间,早上出去,晚上你必须回来,作息之道相互知”,所以当有人犯罪,没有官府颁发的路引,他是无法离开一个地方的。

古代发告示,主要是为了通知全城百姓,城中有人犯罪,这个人有什么样的特征,是男的还是女的,身高体型等等之类的信息。

因为从开始,历朝历代都有连坐这个法律,也就是说发现可疑人物,你看到了,如果你不举报,你会同样受到惩罚,并且如果你举报了,你还有奖赏。

鼓励百姓协同衙门一起办案。

而且在古代,晚上是禁夜的,看到你孤身一人那么晚还在外面行走,即便你不是犯人,也会被带进衙门,进行一番审问,如果是异乡客犯罪,更是容易被别人逮到,因为当地百姓更好识别。

所以在古代,画师画的像不像并不重要,贴告示是为了能够把大致的体貌特征告诉城里百姓让百姓积极举报可疑人物,衙门剩下的就是排查可疑人物。

所以在古代,即便画的不像,也可以抓到犯人,就是这个原因。

随机文章8岁小康熙借钱遭拒绝!怒喊:朕日后定要杀你大臣下场曝悲催的贝尔格拉诺将军号,惨遭鱼雷偷袭沉没(死323人)黔南平塘天坑群风景区,世界上最大口径的天坑(1800米)陆地霸主猛犸象灭绝之谜,真相竟然是骨质疏松(缺钙)神是否存在高维度空间,人的行为由神设定的参数支配(真伪难辨)