一颗失败的恒星竟比太阳还热

正如艺术概念图所示,它们的大气层类似于气态巨行星。

图片NASA官网 【科普园地】 科技日报北京8月16日电 褐矮星也被称为失败的恒星,它们由于质量不足无法彻底成为燃烧的恒星。

但《自然·天文学》15日发表的研究报道了一个位于白矮星身边的褐矮星,其表面温度约为8000开尔文(K,8000K约7727℃),

【菜科解读】

褐矮星也被称为失败的恒星,因为它们无法将氢聚变成氦。

正如艺术概念图所示,它们的大气层类似于气态巨行星。

图片NASA官网

【科普园地】

科技日报北京8月16日电 褐矮星也被称为失败的恒星,它们由于质量不足无法彻底成为燃烧的恒星。

但《自然·天文学》15日发表的研究报道了一个位于白矮星身边的褐矮星,其表面温度约为8000开尔文(K,8000K约7727℃),比太阳温度还高2000K,昼夜面温差也极大。

该褐矮星可能是已知最大的一个,其发现增进了人们对双星系统和行星大气的了解。

低质量恒星是近十几年来天文学领域的研究热点之一。

白矮星正是中低质量恒星(如我们的太阳)的最后一个演化阶段。

WD 0032-317是一个炽热的白矮星,在2000年代初被观察到,人们一直认为它身边的同伴和它一样也是白矮星。

而褐矮星更为奇特。

它们因太小无法成为恒星,又因太大以至不属于行星。

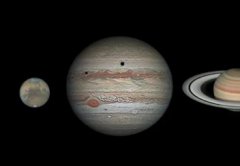

它们的质量介于恒星和气态巨行星(如木星)之间,正是由于体重不达标,内部温度压力小,不能像一般恒星那样产生足够的能量与辐射。

但许多理论认为,褐矮星虽无法支持氢的核聚变,却可以支持重氢(氘)的核聚变,而且它们与巨行星有类似的大气,是很好的类比和研究对象。

此次,以色列魏茨曼科学研究所团队分析了2019—2020年欧洲南方天文台甚大望远镜的紫外线和可见光梯度光谱仪的后续观察,发现围绕着WD 0032-317的并不是白矮星,而是一个褐矮星(WD 0032-317 B)。

研究表明,这个褐矮星的质量可能是木星的75—88倍,直到100万年前左右,它还与白矮星包裹在共同气体包层中。

白矮星WD 0032-317表面温度极高,约37000K,而这个褐矮星紧密围绕其运行,受到强烈紫外辐射,使之温度比太阳还热上好多。

且WD 0032-317 B始终以同一面向着白矮星,这意味着,这个褐矮星的昼面和夜面温差就能到达6000K。

(记者张梦然)

青藏高原太阳辐射强的青藏高原对我国地理环境的影响

高原上冻土广布,植被多为天然草原。

青藏高原阻挡了南来的南亚季风,使得北上的南亚季风在青藏高原的南麓形成辐射强烈日照多,气温低积温少,气温随高度和纬度的升高而降低,气温日较差大。

丰富的降水,而在青藏高原的北坡几乎没有降水。

所以在青藏高原的南麓形成了季风区与非季风区的分界线。

本文目录1、2、3、1青藏高原太阳辐射强的原因因为青藏高原纬度较低,平均海拔在4000米以上,大气厚度较薄。

其空气洁净且稀薄,少有尘埃,水汽的含量和云量较少,晴天多,日照时间长,所以对太阳辐射的削弱作用小,到达地面的太阳辐射强。

青藏高原气候总体特点:辐射强烈日照多,气温低积温少,气温随高度和纬度的升高而降低,气温日较差大。

青藏高原南部海洋暖湿气流受多重高山阻留,年降水量也相应由2000毫米递减至50毫米以下。

干湿分明,多夜雨。

冬季干冷漫长,大风多。

夏季温凉多雨,多冰雹。

青藏高原为亚洲内陆高原,是中国最大、世界海拔最高的高原,被称为“世界屋脊”、“第三极”。

高原上冻土广布,植被多为天然草原。

2青藏高原对我国的影响在冬季,北半球的西风带南移,由于高大的青藏高原的存在,使三四千米以下的西风气流分成南北两支急流。

北支在高原西北部形成西南气流,当这支气流再绕过新疆北部以后和南下的极地大陆气团汇合,转为强劲的西北气流,使我国冬季风的势力增强,并向南伸展得很远。

南支气流在高原的西南部形成西北气流,当这股气流绕过高原南侧以后,又转为西南气流,掠过我国的云贵高原以后,继续向东北方向运动,直至长江中下游地区。

这股来自低纬度的暖性气流又往往是造成我国江南地区“暖冬”天气的重要因素。

造成我国东部地区的大雨或暴雨的西南低涡,其涡源就在青藏高原。

由于青藏高原热力作用的存在,它可以使高原上空的大气产生热力对流,这种热力对流能使高原上空的云泡汇集,成为云团、云区或云带,最后在南支西风急流的吹送下,以跳跃式的水平运动方式移出高原,造成我国东部地区的大量降雨。

3青藏高原对中国地理环境的影响1、对中国气候的影响青藏高原阻挡了南来的南亚季风,使得北上的南亚季风在青藏高原的南麓形成丰富的降水,而在青藏高原的北坡几乎没有降水。

所以在青藏高原的南麓形成了季风区与非季风区的分界线。

2、对土壤的影响由于降水的不均,导致南部土壤为可耕土壤,北部由于受内陆南下冷风影响,形成戈壁、沙漠,土壤不可耕。

3、对植被的影响气候和土壤影响植被,南部植被较为多样,北部植被非常单一。

一颗小行星?将于5月27日与地球擦肩而过 破坏力大

随着社会的不断发展,科学家们会采取各种方式来观测宇宙,来帮助人们解开更多有关宇宙的谜题。

人们在观测宇宙的过程当中,就会发现很多神秘的星体都会出现在宇宙当中,然而在宇宙中经常会发生行星碰撞等多种情况。

科学家发现一颗小行星美国国家航空航天局的工作人员,在研究宇宙的过程当中,就发现有一颗小行星体积相对来说比较大。

离地球也比较近,差不多只有400万公里。

飞行的速度差不多达到了每秒21公里飞行的速度相对来说比较快,要比子弹还要快20多倍。

这一颗行星的直径差不多达到了1.8公里,相对来说这颗行星的破坏力很大。

将于5月27日与地球擦肩而过经过科学家的研究之后,就发现这颗小行星有可能将在5月27日的时候和地球擦肩而过,这颗小行星有可能也是接近地球的小行星,当中体积最大,破坏力最强的一颗行星。

科学家觉得这颗小行星存在着很大的威胁,如果撞上地球的话,有可能会造成很大的破坏,这对于人类以及对于整个地球都会造成威胁。

启动了任务目前美国的航天局工作人员正在密切的监测着这一颗小行星的变化,也启动了相关的防护任务,可以采取各种方式作出制止。

可以有效的预防小行星撞击地球,也可以更好地保护人类。

如果小行星撞向地球的话,有可能也会让地球出现全部毁灭,就好比6500年之前的小行星碰撞地球一样。

因此人类就需要利用科学的技术做出预防工作,避免小行星撞击地球。