张衡地震仪张衡地震仪撤出教科书?

这些东西在当时都是非常先进的,但是因为战争的原因,所以很多都被毁掉了

【菜科解读】

张衡地震仪、水利工程、农业机械等。

这些东西在当时都是非常先进的,但是因为战争的原因,所以很多都被毁掉了。

不过,有一个国家的文物保存的的还是很好的,那就是日本。

日本的这些文物都是从中国掠夺过来的,而且还有很多都是我们国家的文物。

但是,在二战结束之后,日本却没有将将这些文物归还中国,反而是一直想方设法的要回去。

你一定学过一篇课文,叫做《张衡和他的地动仪》,据课本记载:地动仪上面一共有8条龙,分别对应着不同的方向,龙口之中含有龙珠,龙头下方则各有一只蟾蜍对应。

当地动仪某个方向发生地震时,该方向的龙珠就会掉落到蟾蜍口中,工作人员可以通过观察龙珠掉落的位置,可以得知究竟是哪个方向发生了地震。

这篇课文详细介绍了张衡所发明的地动仪,是如何记录地震的,很受学生们的喜爱。

我们知道,受限于古人的科学理论知识、观测水平和科学技术,古人所制作的工具和当今所制作的工具精确度区别非常大。

比如:虽然伽利略时期就有望远镜,但那时候的望远镜遥望的距离并不远,远没有现如今这么发达。

但是,据文献记载,张衡所发明的地动仪可不是徒有虚名的假把式,据说当时正是利用这架仪器,成功记录了地震的发生,这比西方国家用仪器记录地震要早1700多年。

比较可惜的是,张衡所发明的地动仪实物和图样并没有被保存下来,只留下了简单的文字记录,后人根据文字复原了地动仪,复原后的地动仪和张衡地动仪的故事一起被入选到课本之中。

然而,近些年《张衡和他的地动仪》这篇课文中的配图却备受争议。

那么问题来了,后人制作的地动仪模型为何引起多方争议,为什么中科院院士傅承义说:房梁上掉块肉都比它强?

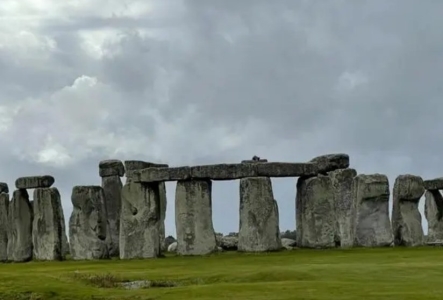

张衡地动仪

张衡发明的地动仪,被许多史学家记录在案,被不同的史学家所记录,说明了张衡地动仪确实存在。

但由于实物以及图纸都已经失传,再加上只有少量的文字记载,以至于很长一段时间,我们并不知道张衡地动仪究竟长什么模样。

在上个世纪30年代时,燕京大学的学生王振铎开始设计并试图复原地动仪,在1936年时,他设计了第一套地动仪模型图,这一套模型图复原的只有外形,并不知道里面的结构如何。

后来,他又结合了英国地震学家米尔恩在19世纪出版的《地震和地球的其他运动》,该书描述了一种“悬垂摆”结构原理,王振铎利用这一原理又设计了新的一套地动仪结构图,这一套结构图则包含了内部结构。

新中国成立之后,国家博物馆需要一批能够代表古代科学技术的器物,于是王振铎又开始改进自己的地动仪模型,并在1951年设计了新一版本的地动仪模型,这一次复原的模型他使用了直立杆的原理。

由于王振铎复原的地动仪模型精美,设计考究,所以后来被入选了教材之中,影响力越来越大。

但也正是影响力过大,以至于人们误认为王振铎复原的地动仪就是张衡所制造的地动仪,但也正是因为如此,国外专家研究过复原后的地动仪模型之后,认为这根本无法测量地震。

甚至就连我国科学家、中国地震学奠基人傅承义都认为该模型不靠谱,傅承义直接对王振铎表示:房梁上掉块肉都比你那个模型强。

正是因为王振铎复原的地动仪模型存在着严重缺陷,因此该模型已经从教科书上撤下,这篇课文也经过大规模的修改。

值得注意的是,人们批评的并不是张衡地动仪,而是王振铎复原后的地动仪,对于张衡所发明的地动仪,傅承义给予了很高的评价,在《地球十讲》中表示:

张衡地动仪的发明,表明张衡已经了解地震是从远处一定方向传来的地面振动,而这是近代地震观测的一个基本原理。

地动仪模型为何可以入选课本?

根据记载,张衡地动仪可以记录哪个方位发生了地震,古代交通不便,来自远方的消息想要传递给中央,往往需要一定的时间。

张衡地动仪的发明,可以使得皇帝和大臣们能够在第一时间知道何方发生了地震,做出相应的救灾措施。

但是张衡地动仪也有它的局限性,比如:地震震级,具体哪个地方发生地震等信息无法测量。

尽管如此,张衡地动仪也是中华优秀传统文化的一部分,而且张衡地动仪的出现,也是我国先民在探测自然科学上的一种思考的结果。

之所以要将无法工作的复原模型搬入到课本中,则是因为相比于抽象的文字,图片更容易让人理解。

而现如今为了教材的严谨性,编写、学习更科学,所以将存在着缺陷的地动仪模型从课本上撤下了。

阪神大地震简介 造成这场灾害的重要因素是什么

因受灾范围以兵库县的神户市、淡路岛、以及神户至大阪间的都市为主而得名。

地震对身为日本第二大的京阪神都会区影响甚大,震央在距离神户市西南方23公里的淡路岛,属日本关西地区的兵库县。

该地震由神户到淡路岛的六甲断层地区的活动引起,属于上下震动型的强烈地震。

阪神大地震在日本地震史上具有重要的意义,它直接引起日本对于地震科学,都市建筑,交通防范的重视。

另外,此次地震也对日本政坛造成了一定的冲击,日本自民党再度回归政坛核心。

阪神大地震是日本自1923年关东大地震以来规模最大的都市直下型地震。

由于神户是日本关西重要城市,人口密集(当时人口约105万人),地震又在清晨发生,因此造成相当多伤亡。

官方统计有6,434人死亡,43,792人受伤,房屋受创而必须住到组合屋的有32万人。

2017年1月17日,造成6434人死亡的日本阪神大地震已过去22周年。

在日本兵库县内,人们在地震发生的上午5点46分进行默哀,悼念死难者。

神户市举行的追悼集会上,遗属表示“22年前的大地震无法在历史中抹去”,表达了至爱之人被夺走生命的悲伤和不让地震被忘却的决心。

地震经过 1995年1月17日5时46分,位于日本国关西兵库县南部的淡路岛(在从神户到淡路岛的六甲断层带上),发生了里氏7.3级的地震。

其震源深度约10-20公里,系直下型地震。

这次强震对日本阪神经济区主要城市的神户市,造成了极为严重的震害。

据资料反映,全震灾区共死亡6500余人(其中4000余人系被砸死和窒息致死,占死亡人数的90%以上),受伤约2.7万人,无家可归的灾民近30万人,毁坏建筑物约10.8万幢;水电煤气、公路、铁路和港湾都遭到严重破坏。

据日本官方公布,这次地震造成的经济损失约1000亿美元。

总损失达国民生产总值的1~1.5%。

这次地震死伤人员多、建筑物破坏多和经济损失大,是日本关东大地震之后72年来最严重的一次,也是日本战后50年来所遭遇的最大一场灾难。

此次地震诱发了“震度7”的设立,震度7的地区有:神戸市、芦屋市、西宫市、宝冢市、北淡町、一宫町、津名町。

原因剖析 造成这场灾害的主要因素; 一是该地震的性质所致。

城市直下型地震能量积累慢、周期长,就现代的条件基本无法预测。

其震动方式特殊,垂直、水平均有震幅,烈度强,对城市的破坏性极大,而且神户市与震中距离近。

二是地理环境因素和基础设施较脆弱。

城市大都建设在山坡、斜坡和人工填海造地上,经过强震,地基发生形变。

城市抗震设防较差,使房屋(大都是80年代以前的建筑)、交通设施及生命线工程大量被毁坏,并引起火灾等次生灾害。

三是震后救灾工作十分困难。

震后,神户市通讯不畅,道路组塞,一个惊恐,客观上给救灾工作带来了极大的困难;使救灾无法按预定设想组织展开。

同时,也反映出日本政府对关西震灾准备不到位,估计不足,行动迟缓。

在实际救援中,出现了救灾指挥体系不协调、救贫物资供应混乱和火灾无法及时扑救等情况。

阪神·淡路大震灾已经过去17年了。

在前5年里,日本各地又发生了暴雨、台风和火山喷发等自然灾害。

国家和地方公共团体早在阪神·淡路大震灾发生的同时就开始修改防灾计划并研究防灾对策。

震灾教训在应付后来的灾害时应被有效利用,每个人都必须从那次震灾中学到最宝贵的东西。

兵库县把阪神·淡路大震灾复兴工作作为奋斗目标,以建立人与自然、人与人、人与社会协调共存的社会为基本理念,制订了"兵库凤凰计划"。

该计划的完成期限恰逢大震灾后的第10个年头,即2005年。

将震灾后的10年作为一个阶段,实施重建家园、创建崭新市民生活的对策。

要从直接袭击现代都市的巨大灾害中得以恢复,不仅在日本,就是在全世界,这也是史无前例的较量。

阪神·淡路大震灾造成的损失 被形容成"前所未有的大灾难"的阪神·淡路大震灾,究竟是什么样的灾难呢? 阪神·淡路大震灾使日本国内生产总值(GDP)约2%的资产瞬间消失,对日本来讲,这是一场1923年的关东大震灾所不能比拟的遭受了巨大损失的灾难。

从伤亡人数来看,关东大震灾约是阪神大震灾的20倍,不过其中95%的人死于地震后的市区火灾。

在受灾最重的东京府,被压死的人就达3000人,可见,与阪神·淡路大震灾的死亡人数在量级上所差无几。

阪神·淡路大震灾对受灾地区的经济影响是巨大的。

1995年2月,神户各大型零售店的销售额跌落至上一年同月的18.6%,震灾两年后的1997年3月,随着主要百货店的全面恢复,卖项才逐渐回升,但与全国的百货店相比,1998年3月仍亏损14%。

尽管在很多方面震灾都给灾区经济带来了负面影响,但用银行存款余额、地方税收等表示个人经济实力的指标,将灾区与其他城市加以比较,却未发现震灾所造成的明显的负面影响。

从生命安全的观点来看,影响最大的是因震灾引起的住房破坏,死亡者的90%都是被不抗震的住房夺去了生命。

尽管市民对高速公路、地下街区和高层建筑物等感到不安,但对与自己生活密切相关的住宅,尤其是木结构住宅的抗震性能却很不关心。

一直以来,日本在建立防灾城市的工作中,始终把重点放在如何提高公路、铁路、生命线设施以及公园等城市基础设施和城市总体框架的抗震性与安全性上。

可是,阪神·淡路大震灾却暴露了住宅抗震性能差、道路狭窄、房屋排列拥挤无空旷场地等问题。

使灾害扩大的主要原因不是城市总体框架问题,而是市民完全忘记了对于日常随身用品的抗震贮备。

倒塌的木结构房屋堵塞了狭窄不足4m宽的公路,不要说消防车了,就连人都过不去。

当抗震性能差的木结构住宅密集的街区遭受严重的地震破坏时,受损失的不仅仅是房主,阻碍了紧急车辆和救援人员前进的步伐,进而妨碍了消防活动和救援活动的开展,最终造成整个地区蒙受更大的损失。

关于这一点,再一次得到证实。

"住房"这一人类生活的基本场所,一旦大量遭到破坏,就会使受灾者和受灾地区在相当长的一段时间内蒙受极大的苦难。

因为从避难场所、临时住宅、街区恢复到生活重建,需要几年乃至10年的震后重建过程。

抗震能力差的市街区日本各地都有。

以阪神·淡路大震灾中发生火灾蔓延的两个地区为例,对市街区构造作了调查。

调查结果显示这两个地区的建筑占地面积系数为百分之四十几,木结构率与耐火构造率之和约70%左右,具有火灾蔓延危险性极高的构造。

东京也有与之类似的街区。

人在灾害过程中的反应 过去曾就灾害的发展过程,主要从灾害对策研究人员的观点出发提出过一些方案。

作为有代表性的事例,应急、恢复和重建这三个阶段的存在是很清楚的。

所谓应急阶段,是以保护生命安全的活动为中心,救援活动的时间限定在灾害发生后最初的72小时。

恢复阶段以恢复社会运作系统机能的活动为中心,直到完成生命线的应急恢复。

重建阶段指的是社会资产的恢复,即生命线等彻底恢复完毕,住房与生活环境得以重建,一切均恢复正常。

对于实施灾害对策的行政部门和人来说,将上述3个阶段作为标志抗灾救灾转折点的大致目标,是很有效的信息。

从接受救助的灾民的角度来看,对于那些自家房屋破坏较轻且震后仍可继续居住的灾民来讲,他们很想回家去恢复正常生活,对他们而言,生命线的恢复是很重要的信息。

而对于自家房屋损失惨重,外出避难的灾民来讲,最重要的是有关重建房屋的信息,生命线的恢复,则是排在第二位了。

可见,准确掌握每个灾民的需求,并按其轻重缓急实施救助,也是提高灾害救助效率和质量的必不可少的信息。

研究人员明确提出受灾者的对应行动从时间上来看分为3个时段,即震灾发生后的10小时、100小时和1000小时。

该结果已从以兵库县西宫市32户为对象所实施的受灾家庭访问调查中得到证实。

这次调查的内容包括震灾发生的家庭成员情况和生活环境、受灾状况、是否曾在避难所和临时住宅中生活过,以及住宅的重建状况等。

为了解这32户家庭所经历的整个灾害过程,对他们作了共计60小时的访问调查,获取了他们在灾害发生后约1年里的反应行动情况,并将所得信息数字化,然后再将行动的时空分布过程反映在GIS(地理信息系统)上。

利用GIS分析受灾者住地变迁,得知他们在受灾后的1年中居住形式分为3种:① 返回原宅(自宅型);② 市内搬迁(市内转居型);③ 市外搬迁(市外转居型)。

无论哪一种形式,其迁移的时间均在震灾后的10小时、100小时和1000小时这3个时段。

第1时段的"10小时"之内,很难把握情况,对眼前发生的种种事态,只能头痛医头,脚痛医脚。

而在震后"100小时"内,已能大致了解受灾的情况,随着避难场所的开辟、救援部队和救援物资的到位,已构筑了受灾地区的社会框架,是"受灾地社会的形成期"。

在这一时期,受灾者的活动特点是从被破坏的住宅中取出家庭财产,通过各种关系落实"住处",想方设法重新生活。

灾后"1000小时"内,由于生命线等的应急恢复工作的开展,以及志愿者的增援,形成了所谓的灾害,可称之为"受灾地社会稳定期"。

在这一时段,逃离灾区的人也很多,因此,也是明显存在受灾程度判别的时期。

"1000小时以后",由于生命线的恢复,多数没有离开灾区的人们也恢复了日常生活,正常上班,这一时期可称之为"恢复正常的过渡期"。

随机文章8岁小康熙借钱遭拒绝!怒喊:朕日后定要杀你大臣下场曝视错觉形成的恐怖图片,九成物理学家不敢全部看完蘑菇定律是什么意思,新人不被重用还可能背锅(每人必经阶段)战斧式巡航导弹的研发过程,最初精度30米险些夭折德国p-1000超级坦克重1000吨,装两门280毫米火炮(堪比巡洋舰)

阪神大地震抢救的过程是什么样的 纪念馆对外开放的时间是何时

下面介绍有关这方面的情况。

第1时段 阪神·淡路大震灾时在救助生命方面起了最大作用的是市民本身,他们在营救被埋在瓦砾下的人和灭火活动中发挥了巨大的作用。

灾区有24万栋房屋遭到不同程度的破坏,数万人被埋在下面需要救助。

其中,自卫队解救了176人,消防员(神户市消防局)救出了733人,消防团(神户市消防团)救出819人,如果加上警察等专业救援人员救出的5000人,其余的绝大部分是由市民自己解救的。

在消防灭火方面,市民同样也起了关键的作用。

西宫市因地震引发的火灾41起,有29起(约占70%)是火灾初期被市民扑灭的。

尽管发生了41起火灾,只烧毁了90栋住宅,其中重要原因之一是市民参与了初期灭火活动。

震灾后市民参与本地区的救灾活动是以自身平安无事为前提的。

调查结果证实,绝大多数受灾者震灾后的行动过程为"保全自身的生命安全""保护居住在一起的亲属的安全""了解是否安全"。

但是,大量人群的涌动,道路堵塞,直接导致了堵塞,火灾和长时间的无法救援,导致150人以上的死亡。

第2时段 生存危机过去后的避难生活期需要较大范围的互相帮助。

在避难场所,可以见到邻里之间互相帮助的情景,但也不尽然,也有人是"自扫门前雪,不管他人瓦上霜"。

虽说是遭遇了震灾的破坏,但也并不等于完全丧失了维持生活的必需品。

倒塌的房屋下留存着大量的食物、服装和其他生活用品。

从当时的情况来看,即使外部救援物资抵达时间过迟,灾民们自己利用灾区残存的宝贵物品,相互调剂,也能维持1周至10天。

而且,对于那些没有去避难所呆在家里的受灾者来讲,日常传递信息的社区就成了发布行政消息、传递联络信息的组织。

另外,在这一时段,一些跨地区的各式团体也开始发挥巨大的力量。

血缘关系自不必说,同事、学友、业务伙伴、志趣相投者等所有与已有关的联系渠道都发挥了作用。

送来水和食物,提供临时住所,照看孩子,捐钱捐物等,形成一股直接或间接支撑受灾者的强大力量。

第3时段 在住宅被毁、街道遭破坏、依然过着苦难的受灾生活的地方,必须开展地区性全面复兴工作。

在这一时段,那些需要重新进行公寓和街区等城市建设的公共团体必须同心协力,朝着一个奋斗目标前进。

可是,在震灾前成立城管协议会开展某些活动的地区非常少,在遭受震灾失去住房不知所措的时候,对他们谈恢复街区并不是那么容易理解的。

尤其是要进行城市复兴建设,每一位受灾者都必须付出一些代价。

要想按大家的愿望进行重建,有时为顾全大局会使个人利益受到侵犯,如果个人不愿作出让步,就会影响街区重建工作的进行。

民众正在开展城市建设,灾民们正在适应新的生活环境并重建新生活的,都是群策群力,协调一致,为重建家园而积极努力的地区。

地震示 灾后总结 阪神大地震暴露出日本政府在防震减灾工作上的失误和薄弱环节。

一是错误判断日本关西地区不会发生大震,使该地区的抗震设防工作滞后于城市建设;二是关西地区的消防能力差,有关的消防设施不完好、不完备,致使地震火灾得不到及时的扑救。

三是政府部门没有制订相应的救灾方案,致使震后救灾滞后,不协调,加大了震灾损失。

可考虑征集建筑工程人员 中林一树担任首都直下地震避难对策特别调查会座长,是一位地震防灾对策专家。

看了电视上转播的画面后,中林意识到四川地震和日本地震的明显不同。

他告诉《国际先驱导报》:“日本房屋构造大多数是木质,而这次四川灾区建筑主要是钢筋水泥或者砖瓦等重构造房屋。

如果光靠手工来救灾的话,还是很困难的。

救灾时需要很多建筑机器,比如电钻、起重机,发电机等。

” 在机械不足的情况下,中林建议,可以考虑从各地广范围征集有过建筑工地工作经验的工人参与救援,因为他们最懂如何撬起瓦砾和钢筋。

民众应树立“共救”意识 日本在二十年来发生的地震中总结了许多教训,其中重要的一点就是不能单纯依靠中央政府的行政力量和自卫队救援的“公救”,受灾者自身要超越受灾意识,主动团结起来,互助“共救”。

中林举例说,1995年阪神地震时,消防队的电话很难打通,从燃烧的房屋中救出受灾群众的、克服困难进行灾后建设的大部分力量来自民间,特别是“自治会”、“町内会”(类似于中国的街道办事处,居委会),这些组织成了抗灾救灾的核心力量。

“比如这条街上谁饭做得好,就请他为大家做饭,其他人有什么特长也都各自贡献出来。

大家过集体生活,一个人或一个家庭做不到的事,邻居间互相帮助,就能办到了。

如果10万灾民各自独立行动或只是等待救援的话,10万人都只是受害者。

如果大家共救的话,10万人就能发挥几倍于10万人的力量。

” 正是依靠这种共救意识,日本才克服了救灾和重建等难关。

中林期望中国在这次救灾中也能运用这个经验。

对付流言要发动社会力量 四川地震发生后,国内一些地方曾出现“短期内还会发生大地震”的传言。

其实日本地震时,也出现过这种情况。

亲身经历了1995年阪神地震的大学教授中本进一说:“当时地震后,尽管政府对灾情进行了解释说明,但是在民众中还是流传着‘大地震还会袭来’的谣言。

灾民情绪本来就脆弱,比较容易轻信谣言,很多人更加恐慌了。

” 如何对付类似传言呢?“居委会可以发挥沟通行政机构和地区灾民之间的桥梁作用,及时向灾民传达正确的信息,安慰大家情绪。

如果几百受灾群众中有一两个领导的话,就比较容易对灾民情绪进行管理了。

”中林道出了日本的做法。

在日本的地震救灾中,除了居委会发挥了重要作用外,很多受人尊敬的学者教师等也主动站出来稳定大家的情绪。

中本就有过这样的经历。

“有不少人问我,‘是不是还会有大地震?’我就会说,也许还会有余震,但都不会再造成上一次那样致命的打击了。

现在要紧的是准备好食物,保护好家人安全,如果再有余震的话,一定能应付过去。

请大家相信。

” 精神呵护也很重要 根据中本的亲身体验,对于灾民来说,精神救助和物质救助同样重要。

“地震刚刚发生后,大家都想着互相帮助,所以都非常有精神。

但是一周后,疲劳和不安就达到了顶点。

”中本告诉记者,震灾后人们的精神压力都很大,就算关系好的家庭或者朋友也会因此而争吵。

他家里也曾发生过争吵。

“这时,很多志愿者的到来,确实帮了不少忙。

”他回忆道。

震灾后,日本展开了多项针对灾民的精神救助,比如派出专家对震后幸存者进行心理咨询等 经验教训 预报设防 该次地震出现了一些可能的前兆现象,但如何将它用来实现短临预报还有很多工作要做。

对于城市防震减灾来说,正确地确定设防水平是整个工作的基础,这就向中长期预报,尤其是历史上地震活动性弱的地区进行中长期预报提出了更高的要求。

同时,阪神大地震的教训表明,设防标准还应综合考虑地区的人口、经济状况,以及预报水平的现状。

工程抗震 可以说阪神大地震是对各类结构抗震能力的一次大检查。

震害调查表明:经过良好抗震设计的建筑物,如按日本新的规范(1981年)设计的高层和超高层建筑都完好,隔振房屋表现良好;老旧房屋和以高架桥为代表的生命线工程遭到了前所未有的致命打击,供水系统破坏严重,影响救灾;首次出现地铁主体结构的震害;建筑物的中间层破坏和巨型钢结构的破坏,这是历次地震中很少见到的现象;建在人工回填软地基上经过地基处理的高层建筑经受了振动和液化考验,表现良好,旧港口码头遭到破坏,所有码头几乎都停止作业。

也就是说,这次震害向现有抗震设计理论和方法提出了新的挑战,提出了软土地基的抗震、竖向地震力的影响以及抗震验算模型等一系列新的有待研究的课题。

纪念馆 2002年,在地震发生7年以后,日本政府和兵库县耗资60亿元,在地震的废墟上,建成了“人与防灾未来中心”。

它由两幢建筑构成,分别于2002年和2003年对外开放。

虽然在日本人心中,“人与防灾未来中心”基本等同于阪神大地震纪念馆,但是在建筑物的正面,除了一块被地震扭曲了的钢筋外,并无其他明显的纪念物。

而“人与防灾未来中心”的两幢建筑物名称也似乎与地震相去甚远:一座通体透明的建筑称为“防灾未来馆”,与它相邻的则叫“人未来馆”。

防灾未来馆 “防灾未来馆”共有五层,其中只有两层用来对大地震进行纪念和回顾。

在“防灾未来馆”四层的放映厅“1.17剧场”里,1995年1月17日灾难来临的场景,通过影像和声音重现:瞬间倒塌的房屋,脱轨的列车,轰然断裂的高架桥,爆裂燃烧的住宅……在凌晨5时黑沉沉的背景下,每一个参观者都会受到感观与心灵的双重震撼。

除了三维影像,以“震灾体验”为主题的四层设施还用实景等大的立体模型,还原了地震后房屋倒塌,火灾四起的街头场景。

“防灾未来馆”第三层主题则为“震灾回顾”,主要展示当初留下地震印痕的各种实物、震后照片以及遇难者的遗物。

从四层体验厅到三层回顾厅,尽管阪神地震被通过影像和实物“还原”,但记者感觉馆内并未大力渲染“纪念”的气氛:简单的馆前设施、影像放映只有7分钟,实景模拟也只局限在有限的空间内,事物和图片展示也让人难有深刻印象。

这和大地震后阪神地区6437人遇难,4.4万人受伤,约65万座建筑物受损的灾情相比,似乎有些“轻描淡写”了。

人未来馆 如果说“防灾未来馆”注重“现实”的防灾细节,一旁的“人未来馆”则主要体现在人们的“精神安慰”上。

阪神地震后,因为瞬间失去家园、失去亲人,很多幸存者患上严重的精神疾病,甚至最终走向自杀。

据防灾未来馆的一名解说员称,尽管地震后日本相关机构对灾民实施了较大力度的心理救助,但即使如此,每年仍有数十人因为地震带来的后遗症而死去。

而“人未来馆”的主题正是“尊重生命”。

工作人员介绍称,在“人未来馆”,参观者可以通过音乐、电影、诗歌、甚至游戏等多种方式,认识生命的价值。

该馆的主角,是生命力顽强的山毛榉树,设计师试图通过演绎它的故事,向参观者讲述生命的哲学。

震度 日本气象厅的最终震度报告如下,最大震度7蔓延了兵库县的大部。

震度7的烈摇晃,即便是钢筋水泥,在当时的水平下依然崩碎,大量的建筑物一楼垮塌,二楼变成了“一楼”。

震度数据表在末尾,可以看见,最远的福岛县磐城依然侦测到了震度1的摇晃。

东京都新岛,鹿儿岛县鹿儿岛市,爱媛县名古屋市的部分高村住宅的住民表示“水缸和吊灯轻轻摇晃,站起来感觉在晃动,有东西掉了下来,建筑物仿佛被风吹”。

同时,海啸高度约有10公分。

当时,气象厅对兵库县播磨滩,大阪府,兵库县濑户内海沿岸发布了海啸注意报 随机文章求魏征死后,唐太宗讲的诗。

展望人工智能的发展和未来,无人机/智能音箱/智能助手(变革将临)墨西哥最毒的山王蛇,一口毒液令人类30分钟死亡(长相美丽异常歹毒)外星人头颅在河北出土,两双眼睛八个脚趾(外星人被祭奠)进击的巨人九大巨人的能力,始祖巨人可以控制所有无脑巨人(最牛)