太平天国北伐军壮烈的最后第一次世界大战——冯官屯之战

为接应北伐援军,李开芳又与林凤祥相商,于5月28日统带630余名骑

【菜科解读】

为接应北伐援军,李开芳又与林凤祥相商,于5月28日统带630余名骑兵南下,次日占据高唐,在高唐与胜保为首的清军相持9个多月。

1855年3月7日,攻克连镇,北伐军主力覆灭,旋奉命“带兵驰往高唐督办军务”。

李开芳又于3月17日夜率余众300余人自高唐突围而出。

太平天国北伐战争进入最后的阶段。

自高唐突围后,太平军直奔东南而去。

僧格林沁亦整队穷追。

途中,太平军打听到茌平冯官屯粮草甚多,遂一鼓而进,向屯内发动攻击。

当地地主武装企图抵挡,但经不住太平军的锐利攻势,武监生邹桂林等执械阻挡,先后被杀,太平军乘胜占领了冯官屯。

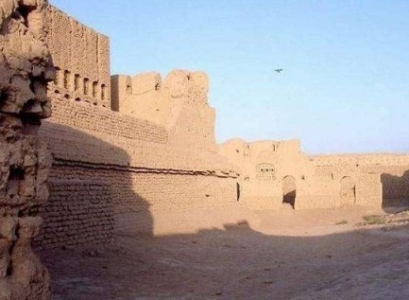

鉴于该屯不仅确实有粮,而且还有城堡,加上后面官兵追赶甚急,太平军遂决定在此据守,进行最后的抵抗。

冯官屯距高唐州城45里,距茌平县城18里。

“屯内富室之居高楼大厦,缭以墙垣,皆砖石为之”,“十分坚固,炮不能入”。

太平军占据该屯以后,迅速“用各种大木器周围堵住”,“内掘陷坑,排列枪炮,守御极严”。

僧格林沁率领清军“追至屯外,用马步队圈围”。

太平军见官兵近前,即放枪炮。

僧格林沁只得率部在屯外“环圩筑堤、扎望楼以围困之”。

3月19日,僧格林沁即以优势兵力向太平军发动猛烈进攻。

官兵蜂拥而前,很快由屯西攻入村内,双方短兵相接,展开肉搏,战斗极为惨烈。

太平军在猝不及防的情况下,浴血奋战,杀伤一批清军。

但太平军伤亡亦重,终以敌众我寡,被迫放弃西面两村,退守冯官屯东南一隅,继续抵死抗拒。

3月22日,清军从高唐将大炮运到,遂向冯官屯轰击,轰倒楼房数座,太平军伤亡多人。

当时,李开芳将作战指挥部设在地主邹振岐家,而邹振岐早已逃出冯官屯,并令其子邹湘皋往僧格林沁大营报告李开芳所在位置,于是“官军以巨炮轰击,仓箱尽毁”,以致太平军无所得食。

从此,太平军粮草渐渐缺乏。

其后,僧格林沁更是屡令官兵向村内轰击,致使“村内房屋,皆被击塌”。

在这种情况下,勇敢机智的太平军将士们,“因房屋不能栖止,在村内挖掘地壕,盘旋三匝,可由地下通行”,然后又在壕沟中挖掘地窖,“以避枪炮”,且资住宿。

在窖外,又遍挖小孔,“伏于地下向外瞄视”,若官兵来攻,即向敌开枪”,故能击敌而不为敌所击。

李开芳甚至还利用所挖地道,对付清军炮队,将僧格林沁“炮台轰倒,击死炮队弁兵多名”。

3—4月间,官兵连日进攻,屡屡受挫。

太平军区区数百人,打起仗来却异常英勇顽强,官军每次进攻都是丢下一批尸体,大败而回。

这一切简直使僧格林沁束手无策,更生怕旷日持久而重蹈胜保被革职问罪的覆辙,在万般无奈情况下,僧格林沁又重演水攻连镇的故技,僧格林沁下令“沿河筑堤”,以便开渠引水入屯。

由于“运河势低,冯官屯地高”,僧格林沁“先将四周筑墙,外挖宽沟,挖壕之土,加培内墙”。

僧格林沁征集民夫,“沿道筑堤”,开挖渠道,“自东昌三孔桥起,至冯官屯石桥止”。

此沟口宽五六米,底宽2米有余,深约2米,长达123华里,费时逾月,用去52000余贯钱,至4月19日完工,即引运河水入壕。

僧格林沁更飞速调集民夫2000人,用水车巴斗将水灌入墙内,墙外仍筑土墩,排列枪炮,“令兵勇站立瞭望”,“加意防范”,以防太平军“突出挖墙倒浸”。

“自水灌入壕后,将贼偷挖地雷多处均冲塌陷。

”从此,北伐太平军的斗争,便进入了最艰苦、最悲壮的阶段。

在此期间,太平军也一面坚守阵地,一面继续寻找机会突围。

4月14日,太平军不动声色,潜行出壕,向屯西南清军发起猛烈进攻,以为突围之试探。

清军发现太平军的意图后,立即组织兵力拦阻。

由于清军枪炮密集,太平军遂被迫退回屯内。

次日夜间,太平军又沿着向西南清军炮台方向早已挖好的地道运动,乘清军不备,“全队扑出,直冲炮台”。

在太平军突如其来的攻势面前,炮台清军登时溃乱。

守将格洪额见势不妙,“带队先奔”。

太平军扑上炮台,活捉以前投降清军、已升任都司的叛徒毛勇石(后被太平军处死)。

已占据炮台的太平军,一面迅速将拉不走的炮位炮眼封死,使其不能继续使用,一面又“将炮台前壕墙轰塌”,使官军数日所筑大段壕墙毁于一旦。

太平军随即由炮台一带向外冲击。

僧格林沁闻讯后,慌忙带大兵来援,并下令开炮轰击太平军。

太平军将士英勇冲锋,斩僧格林沁亲随、三等侍卫巴萨拉,连僧格林沁坐骑前胸亦为抬炮穿过,随从戈什哈也为太平军击毙。

僧格林沁虽未受伤,但已吓得丧魂失魄。

后因官军继续开炮轰击,加以众寡悬殊,太平军被迫丢下所携沉重木梯等械,退回屯内。

是役,太平军夺取了清军的炮位,给清军以较大杀伤,清军官弁各勇30余名被杀,且受伤者甚多。

因疏于防范,僧格林沁被清廷交部议处。

4月19日夜,太平军又谋突围,他们用所造“上拴大炮”的长梯向外轰打,清军“伤亡兵丁不少”。

僧格林沁“亲督大队围攻,坐马受伤,袍襟亦有伤痕”。

此后,僧格林沁派兵勇数千,“昼夜车挽手推,并用戽水之法”,“灌注不息”。

由于太平军所占之处,地势较高,僧格林沁又督兵勇继续“将围墙培厚加高,水势抬起,用水车水机水戽尽力浇灌,昼夜不息”。

加上连日大雨,水势大涨”,渐渐淹至太平军所据之地。

不久,太平军“潜伏之处,俱已有水深三二尺,谷麦虽尚充足,半被水浸”。

再往后,屯内更是“遍地皆水,只剩二三丈干地”及“破屋数椽”,除李开芳尚可支床及少数将士在干地栖息外,其他太平军将士或“处泥淖中”,或“聚居楼上”,火药、粮食亦多被浸湿。

据记载:当时,太平军“尚有米麦两囤,火药数篓”,但由于太平军“米麦无处舂杵,不能作食”,也严重削弱了战斗力。

而清军却仍用大炮不时轰击,甚至还时常向太平军驻地发放“炸炮”,其中有一“炸炮”适落太平军“环聚之屋”,“中堆火药数篓”,炸死炸伤太平军将士多人。

太平军不仅柴米匮乏,甚至连饮水也成了问题,这是因为时值初夏,“水秽臭多蛆,人马粪溺,皆酿其中,风日薰蒸”,病菌丛生,故“饮者辄死”。

而太平军将士“皆裸足水中,水已及膝,而遍腿粘蛆”。

据载:老奸巨猾的僧格林沁,还收购大量青蛙,投放到冯官屯东寨水中,命清军于蛙不鸣处以排枪扫射,造成太平军的更大伤亡。

在上述极端不利的情况下,太平军继续与清军进行着顽强的搏斗,并继续多方设法突围,但均未成功。

5月11日夜,太平军曾组织了一次突围,虽很快以失败告终,但亦曾活捉清军中营义勇王士熊等人。

至12、13日夜间,太平军又“忽两次抢扑炮台”,亦均为清军开炮击退。

15、16等日,太平军再次出动大股,力图冲围而出,仍未成功。

18日夜间,太平军向北面炮台连扑5次,均败退而回。

19日夜二更,西南风起,清军乘机发动攻击,清军官兵顺风将火球装入炮中,向屯内发射,击中太平军所占据的破房,将该处所存火药燃着,坍塌数间房屋并轧米碾盘全行焚毁”。

清军“趁火光照亮,向内击打,直到次日寅刻,火炮熄止”。

是役,太平军伤毙将士数十名,火药米谷尽毁。

此时,李开芳及太平军将士仍不肯,又开始打造木牌长梯,想尽快突围。

与此同时,为早日结束战事,僧格林沁等人又向东昌调拨小船数只,“一俟到齐,即选择会水兵勇合力进攻”。

以后数日,由于连日风势大作,僧格林沁即令兵勇极力浸灌。

于是,冯官屯“围堤以内高处有水三四尺,低洼处有水深五六尺”,太平军“窖之内亦有水三四尺不等”。

这使太平军处境更加困难。

虽有不少将士因伤病饥饿而相继倒毙阵地上,但仍坚匿如前。

僧格林沁也了解到太平军的处境已极为困难,便又玩弄起两手策略:一方面不给太平军以喘息之机,加紧进攻,并于5月25日调来小船数只,配合兵勇围攻太平军;一方面又极力施展诱降伎俩,于5月26日用箭缚扎其手谕,通知太平军,予限三日,投诚免罪”。

处于绝境的李开芳见清军诱降,也将计就计,向清军“献诈降书”,企图采取里应外合策略趁机突围,即:先派一部分将士去敌营诈降,待诈降的将士过壕到敌营后,李开芳即率所余全部将士开炮突围,诈降的将士听到炮声,立即从敌营内杀起,里应外合,乘敌不备,迅速突出重围。

至5月28日,李开芳先派先锋黄近文(黄大汉)带太平军将士140余名,“混于难民内,泅水出降”,以便里应外合,乘机突围。

但僧格林沁,早已看出太平军这一手,并设计好了圈套。

他命“授巨绳二,以绳之两端牢系树上”,使太平军将士“足踏一绳,手攀一绳,过水来降”。

及太平军与难民出壕,僧格林沁便将太平军将士分拨各营。

据载,他派庆将军等数员,一在营门口,开造姓名清册;一在营内十步外,收其军械;一在三十步外,捆缚两手”,每一名太平军将士均派兵5名押至僧格林沁营后听令。

又据载:当太平军将士出至130余人之际,屯内所余太平军即已“开放大炮,喊杀之声突起”,准备与已出壕之太平军合击官兵,但因清军早已防范,诈降之太平军业已被捕,致使屯内太平军将士开放枪炮后,见无动静,知已失计,不敢遽出”。

于是,太平军里应外合突围的计划很快失败了。

僧格林沁见时机已到,遂向屯内发起攻击,但太平军亦极力抵抗,仍防守如常。

清军穷追猛冲,枪炮连环轰打,烟火弥漫”,太平军仍能抵拒。

是役,清军除击毙个别太平军将士外,“仅擒获活贼十名,仍未能捣穴擒渠”。

最后,太平军余部只得又退回屯内据守,而先后遭捕、生擒的140多名将士则于当晚被杀害。

但这些因诈降遭捕的太平军将士临刑前也设法与清军进行了抗争。

其中一太平军士兵手带金镯,有一清军马兵“意欲独得其财”,遂向太平军士兵“好言索镯”。

太平军士兵即诱其松绑取镯,正取镯间,太平军士兵“反手拔马兵之刀,一挥两截,夺马突围杀出,砍伤阻拦兵勇十数人,狂奔而去”。

后以身单力孤,加上清军在前“以桌椅堵塞街道,马不能驰”,且后有追兵,刀枪并举,这名太平军士兵终为清军杀害。

5月29、30两日,僧格林沁乘太平军新败,又接连督率兵勇发起攻势。

战斗中,清军枪炮齐施,击伤一批太平军将士。

清军虽连日进攻,却仍未突破太平军防线,太平军依旧“防守照常”。

但李开芳见突围希望渺茫,幻想妥协,求敌人让步而南归,遂派一人泅出再“送降禀”,要求清军“让其一路逃往南省”,并表示再不北犯,被僧格林沁拒绝。

当时僧格林沁一面呵斥不准,一面督令兵勇极力围攻。

可是,僧格林沁又很担心太平军尤其是李开芳等人宁为玉碎,不为瓦全,誓死抵抗或自杀,使自己达不到生擒邀功的目的,进而又在加紧围攻的同时,表示:只要肯降,便可不杀。

以此劝李开芳等出降。

李开芳在武力突围、派兵诈降、乞求让路等种种南归努力完全失败的情况下,权衡再三,遂于31日上午“复呈降表”,宣布投降。

而李开芳虽“复呈降表”,却仍幻想诈降突围,故此次投降,实有“志在乘机逃脱”之意。

僧格林沁表示:“限午时先缴军械,方准投诚”。

1小时后,太平军遂缴出军械,出城就擒。

对于投降的太平军将士,僧格林沁并不履行自己的诺言,反而采取了极为残忍的报复手段。

他先是“批准派船往接,选识水性义勇二十坐船入内”,令太平军“亦以二十人坐一船,分五路出营”;同时又“虑其突出南走”,更在屯外“令数万人张左右翼以待”。

不久,清军即“遥见数十人张红伞拥开芳来”。

当这些、毫无反抗能力的太平军将士们行至壕边时,即一一为官兵所擒,并被“讯名、籍贯、年月造册”。

据载,当时,僧格林沁令黄懿瑞等8名将领“在营外帐棚守候,其余八十人拨入各营,单令开芳进见。

(开芳)戴黄绸绣花帽,穿月白绸短袄,红裤红鞋,约三十二三岁。

伺候两童,约十六七岁,穿大红绣花衣裤,美如女子,左右挥扇,随开芳入帐中。

开芳仅向王(僧格林沁)、各大人屈一膝,即盘坐地下。

总兵以下,持刀环立,。

开芳与二童仰面四顾,毫无惧色,并求赐饭,遂开怀大嚼,说笑如常。

僧格林沁“于是”,又将开芳等九人押解进京,限六日解到,明正典刑”。

同时,又为在连镇、高唐、冯官屯三处被太平军击毙的8000余名官弁兵勇“设立供案”,将80余名太平军战士及李开芳侍童2人捆绑前来,挖心活祭。

因天气炎热,致使清军大营一带臭不可近。

李开芳等9名将领押解进京后,于6月11日全部遇害。

随机文章德国俾斯麦号战列舰沉船,初次任务遭到英国海空部队围歼自然界神奇形成的风动石,小身躯支撑200吨的巨石(屹立不倒)尼古拉特斯拉的惊世预言,精准预测第一次世界大战的开始结束时间俄罗斯布拉莫斯超音速巡航导弹,号称最先进导弹(实际不如战斧揭秘三峡压新主四川出天子,网络谣言阴谋论骗取不明真相民众

驻防将军是清朝特有的官职吗?和兵部尚书相比哪个权力更大

兵部尚书是在隋唐时期就已经产生职位。

建立后,沿袭了这一职位。

而驻防将军却是清朝的特色。

因为它是清朝驻守在各地的兵长官。

从大范围的看,这两个职位都有承担军务的职权。

因为兵部尚书管理的是全国的军队调动、粮草分配,以及军队中官员的任命。

就等于说,地方军队的事务,基本都要交给中央朝廷处理。

即便是总督、巡抚这样的封疆大吏也不例外。

但是,驻防将军确有一些例外。

毕竟他们管理的是八旗兵。

而八旗兵这支军队跟其他军队相比,有一个很大的不同。

这是一支民兵结合的军队。

士兵在平时可能就是一个农民,或者从事其他职业。

他们只需要照常参加训练。

等到战争爆发的时候,再重新回到编制,参加战斗即可。

作为这样一支军队的指挥官,注定他们跟兵部之间,有非常特殊的关系。

而且,如果是与总督驻守在同一领地内,驻防将军的地位是高于总督的。

所以,要讲清楚他们与兵部尚书之间的职权关系,就要先弄清楚驻防将军自身的职权范围。

首先,就是军务方面的职权。

清朝的驻防将军一般都是镇守在各地的重要地区。

各地根据自身情况不同,驻守的士兵数量不同。

而驻守在当地后,驻防将军的日常任务,就是训练军队,整修武备,保持战斗力。

这是他们日常军务中,很关键的一点。

军事是朝廷对驻防将军最重要的要求。

八旗军还有一个很重要的要求,就是监视绿营。

他们是跟绿营驻扎在同一地方,但数量较少。

虽然有较高的权限,但是军队的调动,还是归兵部处理。

除了驻扎在京城的可以有一些例外。

全国各地的军队,如绿营的调动,都要归兵部调动。

如果私自调动军队,要受到重罚,会被认为是谋反的意思。

所以,这是驻防将军职权范围之外的事情,不能干涉。

当然,在官阶上,驻防将军跟兵部尚书是属于同一等级,都是从一品官职,没有明确的上下级关系。

不过,正如前面讲到,驻防将军负责的,不只是军事,还有政务。

尤其是盛京、吉林、黑龙江、伊犁、乌里雅苏台这五个地方。

这里没有设立总督、巡抚,驻防将军就是当地最高的行政长官。

像盛京、吉林、黑龙江这三个地方,位于东三省,被视为清朝的龙兴之地,旗人众多。

清朝不放心外人,自然要让驻防将军负责管理。

这里的一切政务,如钱粮、刑名、治安、风俗等事务,都要由驻防将军负责。

因为朝廷对驻防将军的要求是以军事第一,所以这些只设立驻防将军的地方,政务以及官吏作风都挺糟糕的。

当然,这是后话。

也正是因为驻防将军有军务以外的职权,所以,他们的这部分职权是不归兵部尚书调动管辖的。

而是归其他部门,或者一些重要事情是由皇帝跟他们对接处理的。

这个就是驻防将军跟其他驻扎在各地的军事长官相比,有自己特点的地方。

随机文章为什么动物能预知地震,听到地震前的次声波恐慌逃跑海上屠夫鹰击-83反舰导弹,威力最强的近程反舰导弹科学家对灵魂的研究,新发现高能中微子是组成灵魂的物质揭秘龙转世为人的相貌特点,长相俊美喜爱沾花惹草(极易变渣男)揭秘身上有神保护的特征,喜爱神话/看到幻觉/大难不死/做梦修仙

兵部尚书的权力有多大?可以调动各地的军队吗

按照朝廷的规定,兵部尚书是二品或者三品的大官。

但是一个最重要的问题出现了,作为兵部尚书,有没有权力调动全国的驻军呢?其实这个问题比较复杂,兵部管理各地军队的日常事务。

但是说到调动军队,历朝历代都有自己的不满,比如的内阁或者的军机处,言而总之,兵部尚书没有权力调动各地的军队。

首先讲一下的设置,在朝廷中的六部中,名义上地位最高,但的权力最大。

对于吏部尚书来说,自己宁可不进内阁。

其他的官员看到吏部尚书甚至需要下跪请安,喊一声天官老爷。

至于其他的尚书则没有这个待遇,吏部尚书负责管理文官,兵部尚书则负责管理武官。

按照朝廷的规定,武官的升迁、军需粮草的供给都需要兵部来负责,兵部尚书则是其中的老大。

甚至连国防战略的制定,这也需要兵部尚书来负责。

在明朝的历史上,有一个非常特殊的情况。

京师的衙门机构在南京还有一套,因为南京在名义上也是首都。

但是南京的官员基本上都是养老的,只有南京兵部尚书掌握一定的实际权力。

但是与北京的兵部尚书相比,那权力就差得远了。

虽然是兵部尚书,但担任兵部尚书的官员都是文官。

从道理上来说,兵部是最高的军事指挥机构,应该拥有调动军队的权力。

但是在实际的执行过程中,兵部则根本没有这方面的权力。

兵部尚书可以管理军官们的升迁,也可以提升官兵们的伙食标准,但没有能力调动军队。

尤其是主力部队,更是需要多道手续。

在明朝的历史上,内阁在很大程度上占用了原来六部的工作,只有吏部的情况比较好。

兵部尚书的权力不算小,但没有内阁几位大学士的同意,兵部根本无法调兵。

比如调动军队抗击鞑靼/" 鞑靼的进攻,必须得到内阁的同意,而且司礼监的们也必须同意。

兵部只是具体的执行者,兵部尚书负责实际的操作。

当然,兵部对于军队毕竟了解,比如哪支部队战斗力强等等,兵部对这些比较了解,也可以提建议。

到了清朝入关之后,兵部的权力进一步缩小。

因为清朝的们都喜欢,按照皇帝的话说,事必亲躬才行。

在皇帝之下,还有一群。

在这样的框架下,兵部尚书其实不见得有多少权力。

由于清朝是建立的政权,清朝的尚书都是两位,一个是满人,另一个是汉人。

两个尚书相互制约,权力进一步分散。

其实在明朝之前,六部尚书的地位并没有那么高。

比如唐宋时期,那群中暑平章政事掌握大权,这群人其实就是宰相。

明朝建立之后,废除了丞相制度,在此之后,六部尚书的地位才开始提高。

到了清朝统治的末期,清朝高层也开始进行改革,兵部最终被撤销,出现了海军部和陆军部。

顺便讲一下日本的陆军和海军,日本的海陆军本身就有矛盾,到了二战期间,甚至出现了相互拆台的情况。

当时,陆军开始建造航母、海军则开始组建装甲部队。

随机文章蛇的白化种白蛇罕见异常,日本成功繁育出白蛇(最受欢迎的宠物蛇)巨型管水母爆炸图片,巨型管水母长什么样/海底压力太小会爆炸滚筒洗衣机羽绒服爆炸,别担心/专家教你怎么避免危险揭秘考古界不敢公开的秘密,世界各地巨人遗骸证明远古文明存在宇宙黑洞是怎么形成的,霍金说掉进黑洞不会死会进入另一个宇宙