重庆鬼洞在哪里,塘坝村中尸骨堆积如山白莲教众被熏死之处

【菜科解读】

导语小编为你整理了关于“重庆鬼洞在哪里,塘坝村中/尸骨堆积如山/白莲教众被熏死之处”的相关详细内容!

重庆是中国的旅游胜地,不过这里也有很多邪门的地方,虽然它们没有入选中国十个最邪门的地方,但是在很多人看来它们的诡异程度却丝毫不逊色于任何地方,比如重庆鬼洞就是其中之一,传闻洞内尸骨成堆,而且到处都是蝙蝠,那么重庆鬼洞在哪里呢?答案是长寿区葛兰镇塘坝村。

重庆鬼洞在哪里传闻在重庆的一处洞穴中,里面的尸骨堆积如山,而且到处都是蝙蝠,这里曾是白莲教的避难之所,在里面即使走上3个小时也走不到尽头,于是后来这里被称为重庆鬼洞,那么重庆鬼洞在哪里呢?它就在重庆长寿区的葛兰镇塘坝村中,无数的人都曾想到这里探险。

当地流传着很多关于鬼洞的传说,其中之一就是这个洞穴曾被封闭了40多年,洞口只有1米左右的高度,周围长满了野生的竹子,但是进入洞穴之后,里面的空间非常开阔,但是时而又会变得非常狭窄,里面有些地方非常高,至少在50米左右,还能通过缝隙看到顶部的阳光。

在洞内行走时常会踢到尸骨,而且在里面非常容易迷路,菜科网,因为岔路口非常多,就像是一个迷宫一样,曾有人将这里和瓦屋山迷魂凼相提并论,认为进去容易但是出来非常困难,里面总给人一种阴森森的感觉,与外面风景秀丽的气氛完全相反。

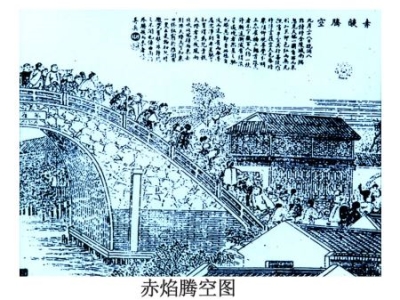

当地不少老人称洞内曾是清朝白莲教避难的地方,当年白莲教起义失败之后,有很多人被追杀逃到这里,于是很多人躲进了洞内,但是清朝军队不敢随便进攻,因为洞口易守难攻,于是最后决定用火将里面的人熏死,最后在里面避难的人全部死亡,而尸骨的就是这些遇难者留下的。

重庆鬼洞小孩能去吗虽然认为这里非常恐怖,但是后来这里却被开发成了一个旅游景点,而且每天会有很多的游客到里面探险,很多人于是想要带着小孩到这里游玩,那么重庆鬼洞小孩能去吗?一些到里面探过险的人表示,最好不要让小孩进去,因为里面非常的恐怖。

尽管关于鬼洞的传说不知道真假,但是里面设计的很多情节就如同真的一样,包括传闻中飞来飞去的蝙蝠等等,让人很难分辨是真的蝙蝠还是制造出来的音效,无数的成年人在里面都会吓尿,更何况是小孩,所以部分认为小孩是不能进去的。

不过也有人认为关于鬼洞的传说都是假的,因为周围是旅游景点,如果鬼洞里面真的存在这些尸骨,是不可能让外边有着如此多的美丽景色的,此外洞内虽然令人叹为观止,但是人工修建的痕迹还是很多的,但对于喜欢探险的人来说,还是值得去看一看的。

外星人藏身之处曝光:地球五大外星人基地

记者给他提供了有关外星人在地球生存的信息,而给记者爆料的是一位美国空军高级军官。

古德称记者为“约翰”——一位美国军方情报界元老,也是一名受人尊敬的作家、杂志编辑和记者,现在致力于报道有关航空界的专业信息。

英国的希尔·牛顿勋爵也认识约翰,对其诚信度深信不疑。

尽管约翰自20世纪50年代开始就对UFO感兴趣,但他并不是位相信者。

他一直保持记者需要的开放包容的态度。

多年以来,他一直在极力保护自己获取消息的渠道,但可以肯定的是,这些消息的来源为五角大楼的美国空军和联合参谋部。

1986年,消息来源找到约翰。

在约翰看来,消息来源的讲述宛如天方夜谭,故对其所言持保留态度。

外星人在地球生存 作为一名记者,约翰很担心他会成为五角大楼散发虚假信息的目标,但他不得不承认,消息来源在关于外星人存在这方面显得很严肃认真。

他告诉约翰,尽管他不管媒体界、娱乐界,但包括斯蒂芬·斯皮尔伯格等知名人士都曾与他联系过。

但除了约翰,他没有与其他任何人见过面。

在随后的2年时间里,两人多次见面交谈。

UFO基地 1、地下深处 根据这名军官所言,外星人很久以前就来到地球,持续至今。

“二战”以后,它们就开始在澳大利亚、加勒比、太平洋、苏联和美国建造永久基地。

当时,有几架飞船坠毁了,飞船和乘员尸体被军方回收。

回收品开始被运到位于俄亥俄州代顿的赖特·帕特森空军基地,后来转到在佛罗里达的霍姆斯特德空军基地。

值得一提的是,在1958年,受人尊重、负有盛名的奥拉奥·方特斯博士从巴西海军情报官那里得知,到那时为止,地球上已经发生过六起飞船坠毁事件。

这些飞船被坠落地国家的军方和科学家回收、拆解。

所有这一切都是在严格、死板的安全限制措施下进行的。

“有一个飞碟在撒哈拉沙漠坠毁。

它损坏太严重了,基本没用了。

有三个飞碟在美国坠毁,其中两个状况不错。

第五个坠毁在不列颠群岛某处,第六个摔入斯堪的纳维亚:这两个也没有怎么受损。

所有事故现场都发现了乘员尸体,它们个子不高,都不到1米。

发现时都已经死亡。

” 关于空军军官所提到的霍姆斯特德空军基地,著名的喜剧演员、音乐家,也是UFO迷的杰基·格里森曾经声称,他见到过外星人的尸体。

在古德所著的《外星人联系》一书里,他曾经提到这样一件事:格里森的第二任妻子贝弗利·麦基特里克回忆说,在1973年某夜,格里森回到家里,一副惊恐的样子。

他说他刚从霍姆斯特德空军基地回来。

在好友尼克松总统的授权下,他刚在基地的一个秘密仓库看到了外星人的尸体。

按照空军军官的说法,外星人有着昆虫般的眼睛,像颗颠倒过来的泪滴。

据说,有两个外星人在坠毁事故中存活了下来,但在位于新墨西哥州阿尔伯克基的克特兰空军基地外被一名空军军警给杀了。

deepseek是否确实有着非凡厉害之处

首先,在模型训练效率上,DeepSeek 采用了多种优化技术,使其在处理大规模数据时能够更快速地收敛,从而减少了训练所需的时间和计算资源。

这对于快速迭代模型、降低成本具有重要意义。

其次,在性能表现方面,DeepSeek 在多个基准测试任务中取得了优异的成绩。

特别是在自然语言处理任务中,如文本生成和情感分析等,它不仅达到了与其他知名模型相媲美的水平,甚至在某些指标上表现更为出色。

这表明 DeepSeek 对语言的理解和处理能力非常强。

此外,DeepSeek 在多模态领域也进行了积极探索。

在图像与文本结合等跨模态任务中,它展现出了显著的潜力,为未来多模态技术的发展提供了新的思路和方法。

这种跨模态的能力进一步增强了它的应用范围和灵活性。

然而,值得注意的是,不同模型适用于不同的场景和需求,其优势也会因具体应用场景而有所不同。

尽管如此,总体而言,DeepSeek 在诸多方面的表现值得肯定,并为相关领域的研究和发展提供了有力支持。

deepseek强大在哪里DeepSeek的强大之处体现在多个方面,包括卓越的推理能力、成本效益、开源特性、实时信息获取能力以及技术创新和社区驱动的开发环境。

首先,DeepSeek在推理能力方面表现出色,能够与国际领先的模型如OpenAI的GPT-4相媲美。

它在解决数学难题、分析法律条文等复杂任务中表现出色,这得益于其深度学习和数据挖掘技术的结合。

这种强大的推理能力使得DeepSeek在处理各种复杂问题时游刃有余。

其次,DeepSeek在成本效益方面也具有显著优势。

尽管其参数规模庞大,但训练和使用费用相对较低,大大降低了用户的经济负担。

这意味着更多人和机构可以自由地使用和开发相关的AI应用,从而推动了AI技术的普及和应用。

此外,DeepSeek的开源特性是其强大之处的重要体现。

用户可以自行下载和部署模型,并获得详细的使用说明和训练步骤,甚至还有可以在手机上运行的版本。

这一特性不仅促进了AI技术的普及,还让更多人有机会参与到AI的开发和创新中。

同时,DeepSeek支持联网搜索,能够即时获取最新的信息和数据,为用户提供实时智能服务。

这在信息获取和决策支持方面具有重要意义,使得DeepSeek在电商推荐、金融风控、医疗健康等多个领域都能发挥巨大作用。

最后,DeepSeek专注于技术创新和社区驱动的开发环境。

通过开源模型,研究人员和开发者可以自由地使用、修改和优化模型,推动AI技术的不断发展和创新。

这种开放和共享的精神也是DeepSeek强大的一部分。

综上所述,DeepSeek的强大之处在于其卓越的推理能力、成本效益、开源特性、实时信息获取能力以及技术创新和共享精神。

这些特点共同构成了DeepSeek的独特优势,使其在多个领域中展现出巨大的潜力和价值。

以上内容就是小编为大家整理的deepseek是否确实有着非凡厉害之处?_deepseek强大在哪里全部内容了,希望能够帮助到各位小伙伴了解情况!更多全新内容敬请关注多特软件站(www.duote.com)!