僧人因哪位帝王终身吃素?据说此帝王在《大般涅槃经》找到理论

关于后两者,笔者个人不是太清楚的。

我们今儿主要

【菜科解读】

关于后两者,笔者个人不是太清楚的。

我们今儿主要讲的是关于中国古代的佛教信仰,即与汉传佛教相关。

汉传佛教一般是说汉明帝时期传入中国的。

到时期,佛教在中国已经有相当的热度,今天这篇文章谈及的皇帝正是南北朝时期梁朝的建立者——。

萧衍,据记载是的二十五世孙,本来萧衍只是一个南齐的权贵子弟,有才华,也有文名,凭借家族的背景,很容易就当上了大官。

加之他确实有一定的真才实学,而且和同事上司都处理好了关系,他的官途可谓一路亨通,并且帮助齐明帝坐上了皇位,只是齐明帝没多久就死了,由他的儿子继位。

因为萧宝卷没有的才干,却有秦始皇的暴虐,萧衍不满他的,双方逐渐对立起来。

后来萧衍拥立了齐明帝的另一个儿子为皇帝,与萧宝卷争夺大宝。

自然是萧衍方面赢了,而且萧衍也因功登上大司马之位,可谓是一人之下万人之上,实际上连皇帝的权力也被他架空了。

可是萧衍并不满足,这皇帝宝座他肯定是要坐的,所以他经过一番谋划,终于如愿以偿。

得偿所愿的萧衍建立梁朝,在建朝初期他也不失为一个好皇帝,,唯才是用。

可是到了萧衍晚年,他竟然痴迷佛法,还数次舍身出家,置国家于不顾。

在他之前,僧人其实是不吃素的,全因萧衍在《大般涅槃经》找到相关理论,所以下令僧人吃素,不仅如此,还戒令全国上下,向他效仿…… 也正是由此开始,萧衍不理朝政,梁朝彻底变成一滩浑水,。

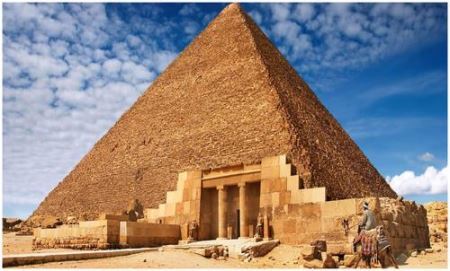

相传萧衍在位四十八年,建造了四百八十多所寺庙,平均每年建十所……因此后人也有诗说——南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。

结语:佛教是中国三教之一,也是世界三大宗教之一。

它之所以能够正大光明,流传至今,就说明它有它的可取之处。

萧衍之所以因佛灭国,在很大程度上属于个人原因。

他痴迷佛学也不过与秦始皇追求长生一样,只是为了满足自己的一己私欲。

随机文章历史上的杨家将到底有多强欧洲多国天降橙雪,黄橙橙的一片好像世界末日(火星版大雪)英科学家推测人的极限寿命是3000岁,重启端粒酶就能延缓衰老神仙转世的女生面相特点,单身狗遇到了绝对不要放过(旺夫又漂亮)银河系是不是整个宇宙为什么,银河系是宇宙中一粒尘埃

南宋最具争议的宰相是哪位?他是如何死的

思量骨肉在天涯,暗觉盈盈泪洒。

玉殿两朝拜相,金旨七度宣麻。

番思世事总如华,枉做一场话靶。

这是一首《西江月》,作者名叫汤思退,这诗是他在生命即将走到尽头时写就的临终之作,他是的宰相,才高盖世,为政主和,一生争议,至今也没个定论,但总体来说,无论官方还是民间,是将其列入反面人物之列的。

原因嘛,很简单,主张议和嘛,在人们的印象中,岂非同投降无异。

汤思退这个名字我知道的比较早,原因是这个名字有点奇葩,一般来说,起名多为前进向上,没人起这后退向下的,所以便有了些印象。

更为重要的是,他是紧接着拜相,也是执和议之策。

但似乎他并不是属秦党,不然高宗也不会让他接任相宰一职了,因为在高宗后期,主战呼声日高,可能这秦桧也用烦了,该换换口味了。

从这首诗中我们可以看出,这汤大人也实在是有点悲催,他历经高宗和孝宗两朝,七次拜相,到最后却落得个被人指责的结局。

汤思退,字进之,号湘水,浙江龙泉人,南宋宰相。

绍兴年,官至签书枢密院事、尚书右仆射、尚书左仆射,也就是宰相。

他聪明好学,为官清廉,办事谨慎。

执政后,主张"金宋议和",并奉旨割让疆土,极力排挤主战派张浚。

后被罢官贬至永州,闻人联名上书,以"奸邪误国"罪名要求处死自己,忧悸而死,终年48岁。

是南宋最具争议的宰相之一。

都说北宋出名相,南宋出名将,这北宋时韩琦、范仲淹、王安石这样地名相一大堆,而到了南宋,似乎就没出过一个,反过来说,你只要听说谁是南宋的宰相,便可把那一堆的屎盆子扣到他身上,一扣一个准,不是投降派就是奸臣,不是小人就是坏人,整个仿佛就变了个世道一般。

竟选不出来一个好人来当这南宋的宰相。

汤思退自然也逃脱不出这个魔障,他上位时正处于两朝交替之时,而孝宗又是个很有抱负之人,一心想着要收复失地,想要同金人开战时,便将这汤思退罢黜,一旦被打得时,但又将其复职,让其来收拾残局。

于是这汤宰相就在这闹剧中上上下下地沉浮。

汤思退少时在丽水南明寺僧房读书,他读书用功,机警灵敏、又因诗文清丽,当时已声名鹊起。

后来汤思退参加博学宏词科考试,名列第一,主考韩造见其容貌壮伟,断言:"此生日后定大贵为相"。

他虽然考试第一,但也是从基层做起的,他的第一个官职是福建建瓯,刚上任时此地便发洪灾,入城洪水深达数丈,黎民百姓溺亡数千人。

这对年轻干部来说真是一个严峻的考验。

汤思退立即开仓赈济灾民,躬身勘察水情,组织人力疏通河道,终于取得抗洪救灾的胜利。

因而,汤思退深得建州百戴;其业绩上奏,受到朝廷器重,除秘书省正字,迁郎曹。

后为他又升为起居舍人,旋迁为秘书监少监,为秘书省副长官,其文才博大,深得宋高宗的宠爱。

加上汤思退因为官清廉,办事谨慎,擢升为礼部侍郎、直学士院同知贡举,其所拔多贫士,为国家推举了一大批人才;而本科省元为秦埙;状元为张孝祥,后皆为国家栋梁之材。

这几年是汤思退仕途上的上升期,可以看出他在事业上的进步是很大的。

后来他名位日进,此时金宋两国格局已定,金人在兀术的主政下,也力主和议,他们也认识到,以其实力想灭南宋也是不可能的;而南宋方面虽说一贯以议和为国策,但国内收复失地的呼声一刻也没有停止过。

高宗为了应付国内形势,偶尔也会作出一些姿态,以平抚日涨的"北人"主战之势头。

秦桧为相十数年,虽然替赵构档了很多地枪,做了不少他想做而不敢明做之事,但无论朝野皆訾议汹汹,所以赵构也想在不违背和议国策的前提下,以换相来转移一下民众的视线,而坚持"金宋议和"的汤思退就成了赵构的不二人选。

汤思退的主张是得到秦桧赏识的,并将其视为同道中人。

在他病危之时,将副宰相董德元及汤思退至府中嘱托后事,并各赠他俩黄金2000两,让他们继续推行其议和政策。

虽然,汤思退在政治上主张与北金议和,但其并非贪贿之人,也并非秦桧同党,所以,他拒收了秦桧的贿金。

宋高宗闻知汤思退并非秦桧一路,并能廉洁自律,则依为股肱,甚为信任,当即擢升汤思退权知政事,以副宰相之职参与国家大事。

此时的赵构其实也是左右为难,他既不想背偏安之骂名,又不想真正地同金人去争战,所以,在用汤思退为相时,又起复主战派张浚为观文殿,汤张二人如岳秦二人一样政见不合,而汤思退由此便开始了他在为相跌宕起伏的悲催人生。

徽宗早死,随着北地传来钦宗被乱马踏死消息,赵构内心自是暗自窃喜,此时国人多主张北伐为报仇血恨,宋高宗因从此无大位之忧,亦同意北伐以安民心,因而对主和派代表汤思退开始冷淡,于是罢免了汤思退相权。

金主完颜亮南侵,,高宗又急调汤思退回京任建康行宫留守,掌管宫钥及京城守卫,将国中军政大事及太子全部付托与他。

及金人退后,赵构禅位,而继任的孝宗以为金人已衰微,欲乘势北伐,重新启用主战派张浚为枢密使,令其主持全国军事;而对主和派领袖汤思退及其党徒则痛斥打击。

将汤思退贬为崇安县尉。

,张浚惨遭符离集溃败,只好又复汤思退宰相之位,奉旨主持议和大计。

然而张浚又复主战,孝宗摇摆不定,又罢汤之相位再战,又败,张浚死,又复启汤思退,终签订《》。

孝宗朝汤思退两次拜相,位显当朝,朝中皆其党羽和学生,因而有镇主之嫌,所以宋孝宗对其早有不满,只是想利用汤思退的威信来阻止金人南侵。

及金人一退,孝宗又治汤思退急于求和之罪,再次诏罢汤思退宰相之权,并责其迁往湖南永州。

《隆兴和议》使金宋双方又回到相安无事的局面,而孝宗为了平内的不满情绪,又把这倒霉催的汤思退当作牺牲品。

然而,太学生张观等仍不肯罢休,非欲治汤思退于死地,其联名72人上书论汤思退议和误国,将主战派所造成的损失强加在汤思退身上,请诛汤思退并以此打击主和派。

汤思退正在贬谪途中,闻此信气愤忧悸,中气日衰,他知来日无多,遂作篇首《西江月 被谪怀感》,对其提线木偶的悲催相路感叹不已,不久便撒手人寰。

南宋之偏安一直是被后世诟病,我想,包括赵构在内,谁也不愿意背这偏安之骂名,实在是力量不济时的权宜之策,当国力稍涨之时,多有收复失地之愿。

所以,不能说主战就"高大上",主和就是投降派,就是卖国贼。

然而,不幸的是,这汤思退正是处于这和不和,战不战的尴尬时段,大家认为可战时,他就被贬黜,大家认为要求和时,又把他提出来顶事。

因为他是步秦桧后尘力主议和,所以,一直是背负骂名久久。

直到方有史学家公正的认为:"汤思退乃属救时之相,因朝中显要多为张浚门人,故而贬其名。

" 汤思退同张浚实乃一对冤家,张浚以雪耻复仇恢复中原为己任;汤思退以保境安民作为求和之根本,这在后世评价的观念上,两人自是天壤之别。

但相同的是,两人都几起几落,两人都病死于贬谪途中,这只能说明,两人不管私德如何,公心怎样,都是南宋战和之策摇摆不定的牺牲品。

实在是可悲可叹! 随机文章为什么夏朝不是中央集权?雌性巨型蜥蜴不需要雄性就能生育下一代,老鼠攻击信天翁,这些动物都经历了什么盘点世界十大禁用刀,三菱军刺捅人非死即残废(个个见血封喉)外道魔像最后去哪了,斑从带土体内通灵后不知行踪(或变回神树)东北虎吃掉十米巨蟒,巨蟒被老虎戏弄后杀掉(巨蟒吞噬老虎纯属谣言)

黄海海战第一炮是哪位先开的 为什么会引发争议呢

不过关于这个争议小编认为是没有什么意义的。

根据相关资料,日本海军在当时为了能够布置好阵型,冒险将船只暴露在北洋水师的射程之下,这时候定远先发制人开炮,随后北洋水师的其他舰船也都开炮。

但是双方的参战船只的质量、火炮的数量都相差比较大,所以北洋水师虽然先发制人依然没能击败日本联合舰队,最终日本联合舰队五艘军舰重伤,北洋水师五艘军舰沉没。

这次战役也直接影响到了甲午战争的失败,但是这次战役定远先开炮是完全没有任何问题的。

首先在黄海海战爆发的时候,清政府和日本已经是属于战争状态了,双方已经打了几次战争了,而且相互之间都已经宣战。

既然是战争状态,只要发现对方的军舰立刻就应该进行攻击,这是合情合理的。

这么来看,也就没有所谓的谁先挑衅谁的这个说法了,在两军交战的时候,先发制人是合情合理的,完全没有必要把谁先开炮的责任推来推去。

而且日本海军在七月份就已经不宣而战偷袭北洋水师了,随后光绪皇帝在八月份向日本宣战,在黄海海战爆发的九月份正是双方决战的时机。

所以两支海军在海上相遇的时候,看到地方的军舰,射程比较远的大炮优先开炮也是非常正常的,不可能等到敌人都部署好再开炮吧。

在当时两国已经宣战,并且进行过几次海战的情况下,先发制人并不违反任何战争道德,所以小编认为即使是北洋水师先开炮,也是合情合理,而且是应该受到褒奖的。

随机文章二里头遗址确定是夏朝的都城吗?尧舜禹汤的关系和其功绩为什么夏朝不是中央集权?灯泡为什么是真空的,灯泡为什么是梨形的(里面是惰性气体)美国人为什么不吃米饭,小麦和玉米才是美国人的主食(营养更丰富)