?寻味中华千年东坡肉:不着一滴水留香忆江南

待他自熟莫催他,火候足时他自美。

北宋大文豪苏轼在《猪肉颂》里描写的,大概就是东坡肉的雏形。

紫砂小盅盖碗,色如玛瑙的方块肉,入口酥烂香糯,唇齿间有酒香悄悄蔓延。

相传苏轼任杭州知府时,建桥筑堤解决了西湖水患,百姓送猪送酒表示感谢。

苏轼便指点家里人把肉切块、加酒烧制后回赠百姓,油红酥软的东坡

【菜科解读】

净洗铛,少著水,柴头罨烟焰不起。

待他自熟莫催他,火候足时他自美。

北宋大文豪苏轼在《猪肉颂》里描写的,大概就是东坡肉的雏形。

紫砂小盅盖碗,色如玛瑙的方块肉,入口酥烂香糯,唇齿间有酒香悄悄蔓延。

相传苏轼任杭州知府时,建桥筑堤解决了西湖水患,百姓送猪送酒表示感谢。

苏轼便指点家里人把肉切块、加酒烧制后回赠百姓,油红酥软的东坡肉也因此闻名。

穿越千年,如今的杭州人依然延续着这样的烹制方法。

东坡肉采用肥瘦相间的五花肉,配以浙江当地酿造的黄酒和酱油等烧制而成,全程不加一滴水。

中国烹饪大师、杭州新新饭店行政总厨陈建俊说,经烙、煮、炖、煨、蒸等步骤,烧制一道东坡肉至少要花两小时。

小火慢炖的东坡肉酥烂而形不碎,香糯而不腻口。

入口细嚼,酒香与多汁的肉质交融,溢出别样的回香。

为保证质量与口感,杭州新新饭店每天只限量供应60方东坡肉。

这个肇启于1913年的百年老店最初是一家旅馆,取名自《礼记·大学》中名句苟日新,日日新,又日新,曾接待过宋庆龄、宋美龄、蒋经国、鲁迅、徐志摩、胡适、美国哲学家杜威、日本文豪芥川龙之介等众多政要名流。

一道东坡肉穿越历史,留香唇齿间。

面迎如画西子湖,背依流霞宝石山。

新新饭店巨大的落地窗前,杭州市民赵女士在湖光山色的环抱中品尝着东坡肉,仿佛重回古老的烟雨江南。

新新饭店依山傍水,又有着独特的人文体验,我们提前预订才有位置。

赵女士告诉记者,新新饭店的东坡肉保留了老底子杭州味道,同时又创新搭配了馒头、黄瓜片等配菜解腻,更受当代人欢迎。

历久弥新,东坡肉也曾数度登上国宴舞台。

1949年10月1日开国大典当晚,北京饭店承办了新中国的开国第一宴。

时任北京饭店宴会总管郑连富称,当时国宴上的六道热菜中就有东坡肉。

2016年举行的G20杭州峰会上,杭帮菜成为国宴主角,其中一道东坡牛扒中西合璧。

东坡牛扒的灵感来源于东坡肉,但传统的东坡肉选料是猪肉,并且要加酒一起炖煮。

中国烹饪大师、G20杭州峰会欢迎晚宴的设计者朱启金介绍说,为了充分照顾到各国领导人口味和健康,我们用牛肉代替猪肉,用相关素菜提取出原本调料的味道,在制作程序上依然借鉴东坡肉的做法。

经过浙江西子宾馆厨师团队一年多的不断调整,一道没有加糖、酒、葱姜蒜等传统配料的东坡牛扒,呈现出与老底子东坡肉一样的鲜亮油润色泽和香甜软糯口感。

在朱启金看来,这是一道历史与现实交织的美味,也是一次超越历史的创新。

自2004年开始在法国巴黎开中餐馆的华侨陈建斌在参加浙江省海外中餐烹饪技能培训班后,将东坡肉带到了法国。

一道简单的红烧肉,一旦有了文化底蕴,就有了不一样的味道,不仅价格卖上去了,还有故事可讲,这是中餐文化的魅力所在。

陈建斌说,他把国内东坡肉的制作方法与法国当地菜品相结合,中餐西摆,全部采取分餐制,颇受当地人欢迎。

千年前,在江南鱼米之乡,家家户户炊烟起、肉香飘。

千年后,在侨乡浙江,东坡肉已带着流转千年的故事,随200万侨胞去向五湖四海。

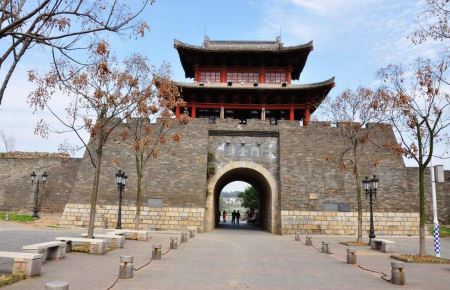

黄鹤楼:千年诗韵与仙踪传奇交织的华夏地标

这座始建于三国时期的建筑,既是文人墨客的精神图腾,更是承载着仙道传说与历史记忆的文化符号。

其1800年的兴衰史,交织着战争烽火、艺术瑰宝与民间信仰,构成一部跨越时空的立体史诗。

一、军事要塞到文化圣地的历史嬗变黄鹤楼的诞生,始于三国时期东吴孙权的战略布局。

公元223年,孙权在夏口城西南角的黄鹄矶上筑楼,作为军事瞭望所。

这座“以武治国而昌”的统治者,将防御北方曹魏的军事需求与长江天险结合,使黄鹤楼成为江夏城防体系的重要节点。

考古发现表明,初代黄鹤楼采用夯土台基与木构架结合的建筑形式,底层面积约300平方米,高度达18米,与同期襄阳城楼规模相当。

晋灭东吴后,随着政治格局变化,黄鹤楼逐渐褪去军事色彩。

唐代永泰元年(765年),其规模已扩展至“楼高五丈,广十丈”,成为文人雅集的胜地。

阎伯理《黄鹤楼记》记载,此时期“游必于是,宴必于是”,每年春秋两季的文人雅集多达30余次。

崔颢《黄鹤楼》诗中“昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼”的千古绝唱,正是这一文化转型的生动写照。

明清两代,黄鹤楼历经7次毁灭与10次重建。

同治七年(1868年)重建的楼阁,采用“四边套八边形”的独特形制,飞檐翘角达60个,楼体由72根圆柱支撑,象征“七十二地煞”。

其毁灭于光绪十年(1884年)的大火,不仅是建筑艺术的损失,更标志着中国古典楼阁营造技艺的断层。

1981年重建工程中,建筑师们通过《营造法式》与《工程做法则例》的互证,采用钢筋混凝土仿木结构,使新楼在保持51.4米高度、30米底层边宽的恢弘气势的同时,实现结构抗震性能提升40%。

二、仙道传说的文化基因解码黄鹤楼传说体系的核心,是“仙人乘鹤”的原始意象。

南朝祖冲之《述异记》记载的驾鹤仙人,经《南齐书》中“子安”到《黄鹤楼记》中“费祎”的形象演变,形成丰富的叙事谱系。

这些传说并非孤立存在,而是与荆楚文化中的巫觋传统、道教信仰深度融合。

北宋《云笈七签》记载,吕洞宾曾在黄鹤楼“留圣迹”,其升天时“黄鹤楼头留圣迹”的碑刻,至今仍保存在楼内。

传说中辛氏酒店的故事,蕴含着民间智慧与商业伦理。

老道以橘皮画鹤、吹笛驭鹤的情节,既体现道教“点石成金”的法术想象,也反映唐代商业繁荣背景下“以德致富”的价值观。

统计显示,唐代黄鹤楼周边酒肆达23家,其中7家店主有乐善好施的记载。

这种文化基因在后世不断变异,形成“善有善报”的叙事母题,对徽商、晋商等商帮文化产生深远影响。

从文化传播角度看,黄鹤楼传说具有惊人的生命力。

元代马致远《岳阳楼记》杂剧中,黄鹤楼与滕王阁、岳阳楼并称“江南三大名楼”;明代冯梦龙《喻世明言》中,“黄鹤楼头吹玉笛”成为士人失意时的经典意象。

这种跨地域、跨阶层的传播,使其成为中华文化共同体的精神符号。

三、诗画艺术的永恒母题黄鹤楼的文化魅力,在诗画艺术领域达到巅峰。

据统计,现存吟咏黄鹤楼的诗词达1782首,其中唐代437首、宋代312首、明清两代933首。

李白“黄鹤楼中吹玉笛,江城五月落梅花”的浪漫想象,与陆游“苍龙阙角归何晚,黄鹤楼中醉不知”的沧桑感慨,形成时空对话。

这些诗歌不仅塑造黄鹤楼的文化形象,更构建起“登楼—怀古—思乡”的情感范式。

绘画艺术中,黄鹤楼成为“江山胜景图”的核心元素。

南宋赵伯驹《长江万里图》中,黄鹤楼以“展翅欲飞”的姿态占据画面中心;明代仇英《黄鹤楼图》采用“三远法”构图,将楼阁与长江、龟山、蛇山融为一体。

这种视觉呈现,使黄鹤楼超越实体建筑,成为“天地精神之往来”的象征。

当代艺术创作中,黄鹤楼元素持续焕发活力。

2024年武汉地铁5号线“黄鹤楼站”采用全息投影技术,将崔颢诗中的意境转化为动态光影;艺术家徐冰创作的《天书》系列,以黄鹤楼楹联为蓝本进行文字解构。

这些创新实践,证明传统符号在数字时代的再生能力。

四、现代转型中的文化传承1985年重建的黄鹤楼,在保持传统形制的同时,融入现代科技元素。

楼内安装的智能监测系统,可实时监控结构应力变化,其抗震性能达到9度设防标准。

公园内的5G全息剧场,通过虚拟现实技术重现崔颢题诗、李白送别等历史场景,年接待游客超500万人次。

在非物质文化遗产保护方面,黄鹤楼传说于2011年入选国家级非遗名录。

传承人陆鸣创编的《黄鹤楼传奇》皮影戏,在武汉中小学巡演200余场;学者王兆鹏主持的“黄鹤楼诗词数据库”,收录历代作品1.2万篇。

这些举措使传统文化基因在数字时代实现活态传承。

国际文化交流中,黄鹤楼成为中华文明的“金色名片”。

2023年“黄鹤楼文化论坛”吸引37国学者参与,其建筑模型作为国礼赠予联合国教科文组织。

这种跨文化对话,既彰显文化自信,也促进文明互鉴。

黄鹤楼的存在,超越了建筑实体的物理意义。

它是三国烽烟与盛唐气象的历史见证,是仙道传说与市井智慧的结晶,是诗词歌赋与丹青笔墨的永恒母题。

当游客登临楼顶,俯瞰长江奔流、龟蛇锁江的壮阔景象时,看到的不仅是自然景观,更是一个民族在历史长河中砥砺前行的精神图谱。

这种跨越时空的文化共鸣,正是黄鹤楼永葆魅力的根源所在。

在全球化与本土化交织的今天,这座千年名楼将继续书写新的传奇,成为连接过去与未来的文化桥梁。

中华武圣为什么是关羽而不是岳飞?关羽是如何变成武圣的

这其中,以后佛道两教的宗教推广,和满清王朝统治期间的大力倡导,正起了最关键作用。

关羽在其死后数百年,并没有获得和其生平事迹不符的无限抬高。

时期尽管有些武将也曾以关羽的勇烈相期许,也只是限于认可关羽的“万人敌”之勇。

唐朝设定武庙,武圣为姜尚、亚圣为张良,诸葛亮居于第二等的十哲。

之祖、武圣:姜尚 而关羽只是和张辽、邓艾、张飞、周瑜、吕蒙、陆逊、陆抗这些汉末三国名将平起平坐,同样在第三等的六十四将里吃冷猪肉。

同时,根据唐朝范摅和宋初的相关笔记,南北朝时期,关羽在他战死的荆州民间,化身为一个怨灵“关三郎”。

传说关羽率领鬼兵进城,百姓们家家户户无不恐悚,而轻侮他的人便会身染恶疾,长蛇毒兽跟随其后。

按照时期南方地区的传说,的败军之将会化为怨灵,在人间做祟,危害世人,因此便要将这些败将奉为神祇祭祀,安抚其怨灵,防止他作恶。

如远古的,秦末的,都是因此被奉为神灵,在民间长期崇拜的。

而关羽同样也并非善终,相反身首异处,所以也被当做一个怨灵,荆州当地百姓一开始并非自发崇祀关羽的“忠义、勇烈”,而是惧怕他驱使,并令人寒热战栗的力量,才将他奉为神祇。

时天台宗僧人为了在荆州一带传教需要,宣布这个在当地流行的“关三郎”关羽,为“伽蓝护法神”,然后随着佛教信仰的扩散,又经过唐朝几百年发展,由荆州而四川,由四川而全国,到唐末大乱时已在唐朝都城长安深入人心。

终于成为民间供奉的众多佛教神灵之一。

初年(963年),朝廷重定武庙人选,以“兵败身死,不克善终”为由,将关羽连同张飞一起,逐出武庙。

同样被请出武庙的还有、、邓艾、等共计二十二位名将;而以、、等二十三名“功业始终无瑕者”代之。

而过了整整160年,到了宣和五年(1123年),又再次调整武庙名单,为七十二人。

唐朝武庙入选诸人,大都被重新请回。

当然也包括关羽在内。

北宋时期道教兴旺,为了和佛教争夺影响力,便将一些在民间香火较盛的神灵也被吸纳进神仙体系中,关羽这个本土大将当然不容放过。

道士们在关羽家乡解州,宣布他们召唤出关羽神灵,斩杀了为祸盐池的恶蛟,保障了盐业生产。

关羽从此也成为道教神灵。

一生笃信道教,封赠过无数神灵的宋徽宗,就顺势给了关羽一个“崇宁真君”、“武安王”的封号,道教也因此将关羽列为神灵。

对比,逝后数十年,时追封为鄂武穆王,理宗时改谥鄂忠武王,身后之荣并非古人关羽可比。

宋·枢密副使、鄂忠武王岳飞: 毕竟宋朝对古人的追封比较随意,莫说关羽被封王,甚至连他的曾经敌人甘宁也一样被封为王,累加追封。

徽宗宣和五年,封甘宁为武惠王;建炎二年,加封甘宁为武惠昭毅王;两年后,加封甘宁昭毅武惠显灵王;绍兴二十一年,加封甘宁为昭毅武惠遗爱灵显王。

因此这种古人封王的实际分量,肯定是不能和本朝社稷功臣被封王相比的。

到了,严格控制意识形态,于洪武三年下令,除的封爵保留外,其余「历代忠臣烈士,并以当时初封名爵称之。

后世溢美之称,皆与革去」「天下神祠,无功于民,不应祠典者,即系淫祀,有司毋得致祭」。

因此废除武庙,不再对原武庙诸将进行国家祀典。

连原武圣姜太公也被削去王位,关羽被宋朝加封的王位当然更难例外。

而岳飞的鄂王本系南宋本代追封,自然保留。

而另一方面,洪武九年(1376年),朱元璋又建立历代帝王庙,祭祀夏禹、、周武王、、、唐太宗李世民、、共八位开国帝王,同时诏选历代三十七名臣,配其享,为新的国家祀典。

岳飞名列其中,配宋太祖享。

而汉末中,仅有诸葛亮一人同样被选中,从祀于汉高祖刘邦和汉光武帝刘秀。

因此在大明朝,一边是宋鄂王岳飞,入祀历代帝王庙的古今三十七名臣之一;一边是蜀汉汉寿亭侯关羽,和历代帝王庙的名臣配享无缘。

两人官方地位,高下分明。

景泰五年(1454年),岳飞庙建于汤阴故土,代宗景泰帝御题为“精忠之庙”。

而伴随着佛道两教在民间的广泛传播,到明朝中后期,关庙遍布全国,香火繁盛,甚至超过了官方倡导的孔庙,时人多有记录。

但此时明朝著名人物对关羽的称呼:如《蜀汉关侯祠记》、《重修汉前将军关壮缪公祠记》,称呼仍沿袭蜀汉政权官爵,至多是按宋朝所封王号的“关王” 来褒美。

可说从隋唐到明朝民间的关羽形象,被万人烧香拜佛,更多类似于一个太上老君、式的佛教、道教神灵,而官方虽也曾建庙祭祀,但祭祀的是蜀汉前将军壮缪侯关羽,绝不是什么“帝君”或者“武圣”。

直到三十三年(1605年),万历帝令司礼李恩,到北京正阳门上九疏珠冠一,真素王带一,四幡龙袍一,黄牌一,加封关羽为「三界伏魔大帝神威远震天尊关圣帝君」,加封岳飞为「三界靖魔大帝忠孝妙法天尊岳圣帝君。

」 诏书原文:【咨尔宋忠臣岳飞,精忠贯日,大孝昭天,愤泄之耻,誓清朔漠之师,原职宋忠文武穆岳鄂王,兹特封尔为三界靖魔大帝。

】 同时封关羽、岳飞为帝君,其实这也是关羽首次被朝廷封帝号,和岳飞同时建庙合祀。

而且因为很大程度是万历帝个人的宗教行为,所称尊号更非谥号,宗教色彩浓厚,所以并没经过内阁和通政司,太常寺也没有接到旨意,和留下官方档案记录。

因此明朝官方并不认可这个帝号,《明实录》无载,孙承宗《重修汉前将军关壮缪公祠记》,仍然按蜀汉的谥号称呼,修庙祭祀,仅在民间开始同时流传“关帝、岳帝”之称。

天时期,有太常寺官员专门上奏质询此事,最后不了了之,也不足为奇了。

【○太常寺少卿,李宗延,奏乞修明礼乐条陈十款 :近睹汉寿亭侯改封大帝,然本寺职掌未有遵承,倘果系皇祖(万历帝)加恩,不妨命阁臣撰制颁之本寺,然后通行天下 】 到了,情况又有不同。

为建州酋长时,与其子孙,人人便熟读《》,把这本书当做他们的军事启蒙教材。

受该书影响,把关羽当做他们的战争守护神来崇拜,专门向向明朝请求赐予关羽神像,并称关羽为“关玛法”(满语,即关爷爷)。

兵每次出战之前,必烧香拜佛祈祷关羽护佑。

随着他们节节胜利,不断侵吞大明疆土,更加认定这是关玛法保佑的结果。

从帝入关起,加封关羽为“忠义神武关圣大帝”,之后10个中,先后有8个皇帝共13次封谥关羽,最后变成所谓的“忠义神武灵佑仁勇威显护国保民精诚绥靖翊赞宣德关圣帝君” 。

帝甚至连关羽的谥号都强行改了。

从蜀汉追谥的“壮缪”变成了“神勇”,后改“忠义”。

而且这都是非常正式、写在官方记录里的政府行为。

关羽也正式获得了和孔子并列的官方版“武圣”的地位,不再仅仅限于民间崇拜。

满清为维系统治,愚弄人民,还散布”转世为 ,关羽转世成天神,为满清皇帝护驾"的传说,迄今在许多地区都有流传。

而岳飞最迟在四年(1726年)被雍正帝正式下令将移出武庙,同时雍正帝还下令追封关羽三代,在全国各地普建关帝庙。

所以,岳飞被满清官方贬抑,关羽被满清造神为唯一武圣,应为定论。

这其中满清官方的有意识引导,把关羽崇拜纳入官方化日程, 把兄弟忠义和江湖道义,抬高得比民族大义更重,很明显是其重要维稳举措和政府行为。

而对汉人百姓来说,藉着祭拜满清官方允许的关羽之名,行秘密结社和组织之实,这时关羽已经变成一个忠义符号,代表了从岳飞到李定国在内不被满清允许纪念的众多汉人英雄名将。

到了清朝后期,戏台唱戏时但凡关羽出场,连都要特意离座位走几步,以示恭敬, 这更说明关羽崇拜已经深入其政权骨髓了,确实是发自内心去崇敬, 早脱离了收买汉人民心的范畴。

满清被推翻后,各个地方纷纷把之前的武庙、关庙,都改成了关岳庙,重新变成关羽岳飞二人合祀。

元年(1912年)11月20日,政府正式发布“关岳合祀”命令,并下令海陆将领均需按时祭拜岳武穆,详细规定了祭祀礼节及贡品用度。

这亦充分说明,之前民间自发性的岳飞崇拜,是被满清强行抑制了几百年的。

“关羽”这个形象便是其主要工具。

因此,经历满清数百年统治影响而不自知的一些人,并不愿正视、甚至矢口否认的【关羽被满清造神为武圣】,确系真实事实。

岳飞从逝后数十年被南宋政府平反起,一直到明朝灭亡为止,在华夏正统王朝的官方地位,从来都更居其上。

岳飞的忠义表现,是对国家对民族对百姓的大义,事迹简直不胜枚举;而绝非私人兄弟义气这种小义。

21世纪很多人对岳飞事迹的不熟悉,经历满清近300年统治压抑是其一,更大原因是对南远不如三国史熟悉的缘故,这里只怕相关影视、游戏、小说的影响更大。

至于关羽本身为人的“忠义”,更非他成神的起始原因。

如前述,关羽死后的几百年,在官方民间都并没得到特别尊崇。

而在南方地区,被官方封帝、民间成神的一直是项羽。

而在南方地区,被官方封帝、民间成神的一直是项羽。

唐朝之前,江东遍地项王祠。

民间称项羽为项羽神、愤王,当做神灵拜祭。

陈武帝特遣中书舍人韦鼎册封项羽为帝,比关羽后来被满清官方封帝更早了一千多年。

直到唐朝,为削弱南方地区的分离倾向,从为代表,官方大规模拆除各地项羽庙,强行禁毁,历时多年方令项羽崇拜就此衰落。

也恰在那以后,在佛道两教传播需要、推波助澜下,民间的关羽崇拜渐渐兴旺繁盛。

如果从现代人的角度,定要说关羽是因为忠义,才被民间崇拜;或是项羽因为其残暴,才不被民间崇拜,实则是无视历史,倒果为因。

其实这本是特定历史时期,政府出于政治目的,和宗教双重因素作用的结果。

而排除满清统治者刻意压抑岳飞的因素,仅就人品、功业、能力、百戴程度、从西晋起历朝帝王和评价而论,哪怕单单从蜀汉政权内挑选,也是远比关羽更合适得多的、可堪与孔子并列的武圣人选。

蜀汉·丞相、武乡侯诸葛亮: 毕竟从西晋起延续一千八百多年,孔明一直被历代贤臣志士竭力推崇,东晋就封武兴王,早于关羽被封王千年。

唐朝时就被比做,宋朝时已开始称为“三代以下一人”,明朝更已经彻底奠定仅次于孔孟的圣贤地位,并作为汉末三国唯一人选从祀历代帝王庙。

唐朝时诸葛亮就已名列武庙十哲之列,宋朝官方延续了这一做法。

历代兵家包括李世民在内,一直就推崇诸葛亮的军事才干,从不认为诸葛亮不该进入武庙,成为武圣候选。

关羽竟能后来居上,成为武圣,确实是佛道两教借地域性的关羽崇拜,在民间广泛传播的宗教因素,和明清易代后满清官方的特别推崇和造神所致。

随机文章宋朝的所有皇帝有哪些?宋代王安石变法中”贡举法”的主要内容是什么?日本人为什么不挖秦陵,秦始皇陵无人敢挖/日本未占领西安像蛇的无腿蜥蜴玻璃蛇,能把身体分为数段仅剩头部逃生(天魔解体)外星人为美国工作,奥巴马承认外星人存在/外星人就在人类身边